Парашютная фабрика № 1Парашютная фабрика № 1 , завод № 1 НКЛП СССР 18 апреля того же 1930 года на первой в СССР парашютной фабрике в Тушино начался промышленный выпуск первых отечественных парашютов. | |

|---|---|

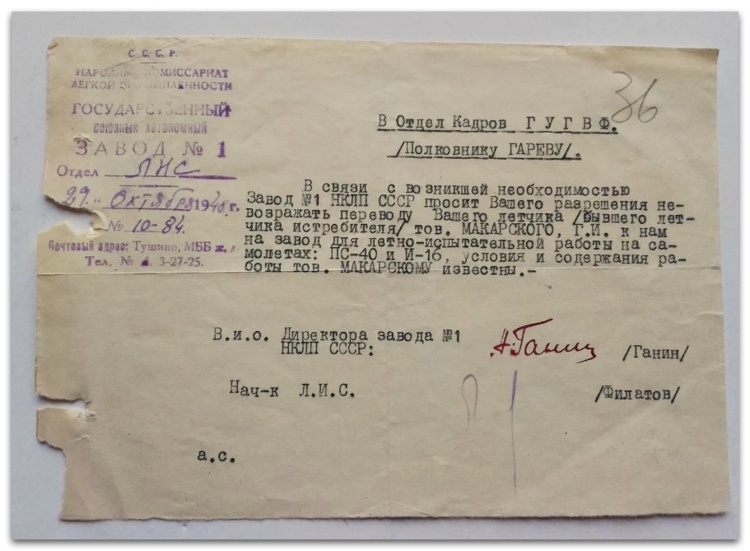

Парашютная фабрика № 1 , завод № 1 НКЛП СССР 18 апреля того же 1930 года на первой в СССР парашютной фабрике в Тушино начался промышленный выпуск первых отечественных парашютов. Под нее отдали кирпичные корпуса сукновальной фабрики товарищества «Николай Третьяков и компания» в Тушино. Выбор места был очевиден: с одной стороны, фабрика была профильной, а с другой, именно в Тушино в то время концентрировались практически все русские производственные и исследовательские силы, связанные с авиацией. «Парашюткой» называли целый район, где жили сотрудники фабрики. В 1931 году первая в СССР парашютная фабрика смогла сшить более 5000 парашютов, которые немедленно разобрали по всем авиачастям и аэроклубам. А на следующий год объем производства резко вырос: в 1932-м фабрика выпустила, как это и было запланировано, 12 035 парашютных комплектов всех моделей, и больше эти системы наша страна для военных нужд не экспортировала. Новый парашютный завод, скрывшийся под названием завода № 1 НКЛП СССР, совсем не походил на швейную фабрику, с чем в обыденном сознании обычно связывают представление о парашютном производстве. Был в нем, конечно, обширный, размером с два футбольных поля, швейно-монтажный цех. Но были и цеха для изготовления различных металлических деталей парашютов, начиная с кузнечно-прессового и кончая отделочным – гальваническим. Но даже не это было главным отличием от швейной фабрики. Главное же, отличие в том, что на заводе в полную силу работал мозговой центр, выпестованный тем же Савицким. И примечательно, что почти все были ослепительно молоды. По 25 лет, если не менее, было Н.Лобанову и Ф.Чурикову, когда в 1936 году они опубликовали вышедший в Гизлегпроме труд «Основы теории и расчета парашютов». Книга эта в течение долгого времени служила теоретическим фундаментом в парашютостроении. Здесь работали такие известные впоследствии конструкторы парашютной техники как Н. А. Лобанов, Ф. Д. Ткачев, И. Л. Глушков, В. Е. Андрианов.

| |

.....Фабрика № 1 в нынешнем состоянии не может обеспечить производство парашютов даже для удовлетворения потребностей мирного времени». Все эти недостатки ставили под угрозу выполнение намеченных в постановлении СНК планов по производству парашютов как в 1932 году, так и в последующие годы. Было принято решение обратиться к Правительству с просьбой, чтобы парашютная фабрика была переведена на положение 1 Васина Б.С. Испытание небом. М., 2010. С. 17. 2 Архив ЦДА и К. Ф. 50. Оп. 1. Д. 3. Л. 12. 90 государственных предприятий с подчинением Наркомату легкой промышленности.1 В 1932 году фабрика была перебазирована в Тушино, где заняла территорию ситценабивной фабрики и подчинена Наркомату легкой промышленности. Теперь это был парашютный завод № 1 НКЛП СССР, директором которого был назначен М.А. Савицкий, в связи с чем, как отмечено в его личном деле, он был зачислен в резерв РККА.2 В том году завод произвел 12.035 различных парашютов, и с этого времени парашюты подобного типа наша страна больше не импортировала.3 Намеченные в постановлении СНК рубежи по производству парашютов в 1932 году были достигнуты. С 1933 года окончательно оформляется такой вид массового спорта, как парашютный спорт. Это стало еще одним стимулом для значительного увеличения производственных мощностей. Началась реконструкция завода, чтобы можно было выпускать не только парашюты, но и необходимые металлические изделия для парашютов. О масштабах развития парашютных заводов можно судить по следующим документам. Так, постановлением НКЛП СССР № 43 от 20 февраля 1935 года был утвержден Устав Государственного Всесоюзного автономного парашютного завода № 1. Завод учреждался для производства людских и грузовых парашютов и состоял в непосредственном подчинении Моботдела НКЛП. Его уставной капитал составил 1.400.000 рублей. Располагался он в Тушино, и в его составе работали швейно-монтажный, слесарный, механический, гальванический цеха, утильцех и подсобные цеха.4 В 1936 году завершилась реконструкция завода. В результате в октябре открылись паяльный, кузнечноштамповочный, инструментальный, ремонтный и др. цеха. На этом заводе-комбинате М.А. Савицкому удалось создать коллектив молодых и талантливых конструкторов-изобретателей, которые много сделали для усовершенствования парашютов и парашютной техники. Их успеху во многом способствовало то, что они сами не только конструировали, но и испытывали парашюты. Примером может служить деятельность И.Г. Глушкова, который получил более 20 авторских свидетельств на различные изобретения в области парашютной техники; Н.А. Лобанова, который разработал плоскую квадратную форму купола парашюта со срезанными углами, через которые выходил воздух, что обеспечивало устойчивое снижение парашютиста в воздухе... | |

День рождения русской парашютной промышленности. Источник: Русская планета

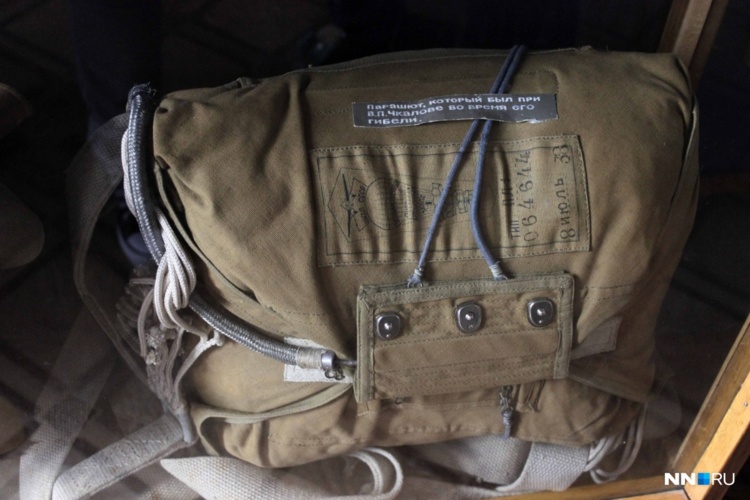

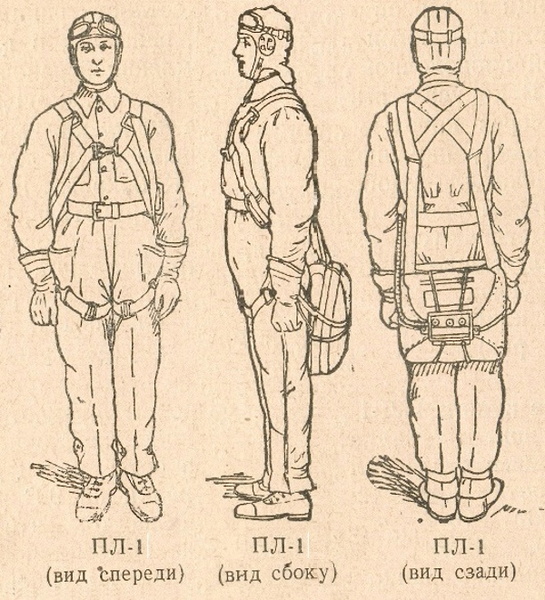

18 апреля 1930 года на фабрике в Тушино были сшиты первые серийные советские парашюты — наследники ранцевой системы Глеба Котельникова О том, что 2 августа ежегодно свой день рождения отмечают самые крылатые войска страны — воздушно-десантные, — знает, наверное, каждый житель России в возрасте старше шести лет. Действительно, 2 августа 1930 года на военных учениях под Воронежем впервые в истории русской армии 12 бойцов совершили групповой прыжок с парашютом для выполнения тактической задачи. Но мало кто знает, что есть еще и день рождения — пусть неофициальный — русской парашютной промышленности. 18 апреля того же 1930 года на первой в СССР парашютной фабрике в московском районе Тушино начался промышленный выпуск первых отечественных парашютов. Без которых, собственно, не могли бы появиться и сами «войска дяди Васи». Путь к этому дню был долгим и непростым. Начать, пожалуй, стоит с событий, вроде как прямо и не относящихся к авиации и парашютизму, но во многом предопределивших их судьбу в России. После промышленных реформ императора Александра III семимильными шагами начало развиваться русское техническое изобретательство — производство требовало новинок, не уступающих зарубежным. Процесс этот достиг колоссальных масштабов как раз накануне Первой мировой войны, в которую Россия вступила, имея самый большой парк самолетов среди всех воюющих стран. И лучший ранцевый парашют — результат кропотливой работы изобретателя Глеба Котельникова. То, что он был лучшим, доказывает статистика: из 57 документально подтвержденных к 1918 году случаев применения парашюта РК-1 (то есть «Русский, Котельникова, первая модель») лишь в одном зафиксирован… ушиб ног летчика, воспользовавшегося средством спасения! При этом только с 8 июня по 4 октября 1917 года, по данным «Летучей лаборатории» профессора Николая Жуковского, погибли восемь русских летчиков, воспользовавшихся французским парашютом «Жюкмесс» — вторым по распространенности в отечественной авиации начала ХХ века. Но, к сожалению, Октябрьский переворот и порожденная им катастрофа, получившая название Гражданской войны, поставили крест на очень многих отечественных изобретениях. Да что там изобретения! Сама русская промышленность за несколько лет превратилась в руины. Но даже в этих условиях русским инженерам приходилось делать все, чтобы удовлетворить запросы руководства страны на новые изобретения, прежде всего военного характера. И, конечно, не могли остаться в стороне и те, кто занимался парашютным делом. К концу 1920-х Глеб Котельников, уже немолодой человек, передал все свои патенты на парашюты — а их накопилось немало! — советскому правительству, и ему на смену в качестве создателей новых образцов пришли совершенно иные люди. Среди них был и Михаил Савицкий — профессиональный военный летчик, в 1916 году окончивший Гатчинскую военно-авиационную школу, а в 1928 году — Военно-воздушную академию РККА имени профессора Жуковского. По ее окончании Савицкий и получил предложение войти в состав нового отдела НИИ ВВС — парашютного. К этому времени стало совершенно очевидно, что без массового применения парашютов, а значит, и их массового производства планы по развитию отечественной авиации, прежде всего военной, обречены на неудачу. О том, насколько важна роль парашюта в деле спасения жизни летчиков, доказал такой случай. В 1927 году летчик-испытатель Михаил Громов сумел спастись из введенного в штопор и отказавшегося выходить из него самолета только с помощью парашюта. С этого момента применение этого средства спасения для летчиков признали обязательным, но встал новый вопрос: как обеспечить достаточное количество парашютов. И поскольку в Советской России их производство еще не было налажено, системы приходилось покупать за рубежом. В основном это были американские парашюты «Ирвинг», каждый из которых обходился казне в 600 долларов (а другие системы — и того дороже, по 1000 инвалютных рублей). Найти решение этой проблемы и создать фактически с нуля и новые русские парашюты и русскую парашютную промышленность и был призван отдел, руководство которым доверили Михаилу Савицкому.  На эту работу ушло почти два года, за которые удалось, взяв за основу американский «Ирвинг» компании Irving Air Chute, спроектировать первый советский парашют — НИИ-1. Именно он-то и стал первым серийным парашютом в Советском Союзе, именно их-то и сшили в первой партии, работа над которой закончилась 18 апреля 1930 года. Причем шили новые парашюты уже не в арсеньевской мастерской, а на первой отечественной парашютной фабрике. Под нее отдали кирпичные корпуса сукновальной фабрики товарищества «Николай Третьяков и компания» в Тушино. Выбор места был очевиден: с одной стороны, фабрика была профильной, а с другой, именно в Тушино в то время концентрировались практически все русские производственные и исследовательские силы, связанные с авиацией.  С тушинской фабрикой, кстати, связано одно очень примечательное совпадение. Последним руководителем товарищества, которое владело ею, был сын купца Николая Третьякова — Сергей, который принял руководство фирмой в 1899 году в возрасте 17 лет. После Октябрьской революции он эмигрировал, но связей с родиной не потерял: в 1929 году он стал сотрудником советской разведки, сыгравшим колоссальную роль во многих предвоенных операциях, связанных с Русским общевоинским союзом (РОВС). Увы, в 1942 году жившего во Франции Сергея Третьякова арестовало гестапо, и два года спустя он был расстрелян в концлагере Ораниенбург. Днем его смерти стало 16 апреля — то есть практически годовщина рождения советской парашютной промышленности, первенец которой обосновался в стенах его фабрики… Но это будет позже, много позже. А тогда, в 1930 году, все только начиналось. После выпуска первой партии парашютов НИИ-1, в июне 1930 года директора фабрики (и по совместительству руководителя парашютного отдела НИИ ВВС РККА) Михаила Савицкого командируют в США на заводы фирмы Irving Air Chute. Эта поездка мало что дала с точки зрения разработки парашютов, но помогла модернизировать и перестроить работу тушинской парашютной фабрики. Ведь ей предстояло совершить невозможное: в течение кратчайшего времени полностью обеспечить потребности советской авиации и воздушно-десантных войск в парашютах! И Михаил Савицкий вместе со своими коллегами с этой задачей справился более чем достойно. Вскоре после сдачи первых НИИ-1 в производство были запущены еще три типа парашютов: ПЛ-1 для летчиков, ПН-1 для летнабов (то есть штурманов) и ПТ-1 для учебно-тренировочных прыжков. Вот как описывала эти парашюты изданная в 1936 году книга «Парашютизм. Вопросы теории и практики парашютного дела»: «Парашют, применяемый у нас, относится к парашютам свободного падения системы "Ирвин". Изготовляется он в четырех вариантах: 1) Парашют-подушка для сидения (П.Л.) (для летчиков); 2) Нагрудный парашют (П.Н.) (для летчиков-наблюдателей); 3) Наспинный парашют (для воздухоплавателей и планеристов); 4) Тренировочный комплект (П.Т.), состоящий из двух парашютов — главного (наспинного) и запасного (нагрудного). На нем совершаются все спортивные и экспериментальные прыжки». «Наспинным парашютом» в то время назывался созданный чуть позднее, чем ПЛ, ПН и ПТ, парашют ПД-1, то есть десантный. Сконструировал его сам Михаил Савицкий в 1931 году, и тогда же была выпущена первая партия этой системы в количестве 70 штук. Всего же в том году первая в СССР парашютная фабрика смогла сшить более 5000 парашютов, которые немедленно разобрали по всем авиачастям и аэроклубам. А на следующий год объем производства резко вырос: в 1932-м фабрика выпустила, как это и было запланировано, 12 035 парашютных комплектов всех моделей, и больше эти системы наша страна для военных нужд не экспортировала.  ПД-1 официально поступил на вооружение молодых воздушно-десантных войск в 1933 году. Его «летные» коллеги — ПЛ-1, ПН-1 — быстро совершенствовались: очень быстро появились вторые, третьи и четвертые модели этих систем, с которыми советские ВВС прошли всю Великую Отечественную войну (эти парашюты и сегодня находят в боевых самолетах тех времен российские поисковики). Тренировочный ПТ-1 стоял на вооружении до 1940 года, и за это время с его помощью были установлены 22 рекорда страны, в том числе и прыжок с минимальной высоты 80 м.  Но все это было бы вряд ли возможно, если бы не была проведена та колоссальная работа, которая началась в мастерской в Арсеньевском переулке и принесла свой первый результат 18 апреля 1930 года — на три с половиной месяца раньше, чем родились Воздушно-десантные войска. | |

Сходненский тупик, дом 1, строение 2. После закрытия фабрики, здесь находилось техническое училище строителей (ТУ) № 84 на базе полной средней школы Прошлое и настоящее станции Тушино и ее окрестностей.

Здание Парашютной фабрики. «Парашюткой» называли целый район, где жили сотрудники фабрики. Их кормили бесплатными обедами, и некоторые работницы приводили покушать своих детей. На месте серого пятиэтажного жилого дома по Сходненскому тупику стоял маленький магазин, где жители покупали продукты. Бумаги не было, и продавцы заворачивали товар в газету. Раиса Николаевна помнит, что некоторые покупатели приходили в магазин со своей материей, чтобы завернуть в нее продукты. У Надежды Васильевны, подруги Раисы Николаевны, в том магазине украли продуктовые карточки четырех человек на десять дней.

| |

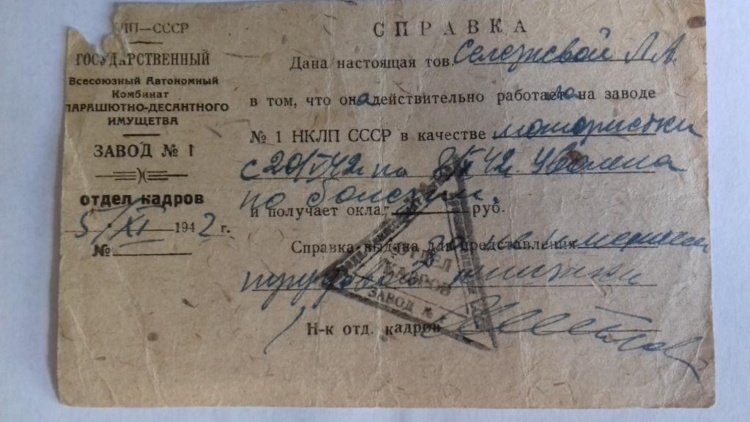

Вот всё что накопала о судьбе Тушинской парашютной фабрики в Ташкенте. Она разместилась на месте старинной тюрьмы на ул. Энгельса, дом 35. Называлась -"Завод №1 парашютно-десантного имущества (ПДИ)". Вроде бы вернулась в Москву в 1944 году. Возможно, часть оборудования осталась, и на месте ПДИ возникла швейная фабрика "Юлдуз". В военные годы там шили одежду для военных. | |

Парашют летчика ПЛ-1 производства парашютной фабрики в Тушино. Рисунок из книги «Парашютизм. Вопросы теории и практики парашютного дела», 1936 год | |

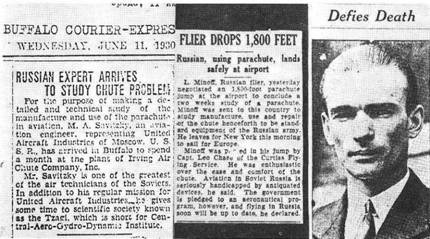

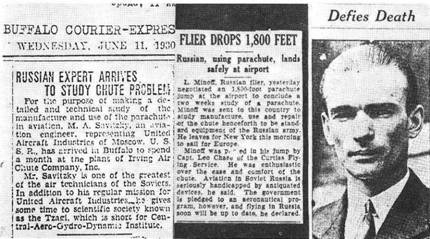

Мир Авиации 1994 01https://tech.wikireading.ru/14028?ysclid=mfz7a41j9... Штрихи к истории парашюта и катапульты Часть первая. Парашют  Американская пресса освещала визит русского эксперта Автор статьи – кинорежиссер, кандидат технических наук. В 40-50-е годы произвел с самолетов более 1500 воздушных киносъемок испытаний различных парашютов и катапульт. Весной 1929 г. тридцатилетний военный летчик Леонид Минов был командирован в США для изучения постановки парашютного дела в этой стране. Изучать было что. "В настоящее время, – пишет Минов после возвращения на родину, – когда в США зарегистрировано больше двухсот случаев спасения на парашюте, когда изучение парашюта стало неотъемлемой частью программы подготовки летчиков, когда чуть ли не ежедневно на гражданских и военных аэродромах выполняются добровольные тренировочные прыжки в одиночку и группами (общее количество которых перевалило уже за 25 тысяч), можно сказать, что в авиации США парашют занял то почетное место, которое должно быть отведено ему в авиации всех стран". В семейном архиве супруги ныне покойного Леонида Григорьевича есть документ, названный "Удостоверением", который подписан президентом парашютной компании "Ирвинг эйр Шют" Джорджем Уайтом. В нем читаем: "Настоящим удостоверяется, что гражданин СССР Л.Г.Минов прошел курс обучения по инспекции, уходу, содержанию и употреблению парашютов, изготовленных парашютной компанией "Ирвинга". Далее в тексте сообщается, что Минов совершил три парашютных прыжка с аэроплана (рассказ об одном из них помещен в газете "Буффало курьер экспресс" 14 июня 1929 г.) И заключение – "По нашему мнению, он (Л.Минов – В.Л.)вполне квалифицирован для преподавания употребления парашютов Ирвинга, а также для их инспекции, ухода и содержания". Это мнение о пребывании Минова в США сложилось в год, когда массового парашютизма и, конечно, парашютостроения в нашей стране не было. Таланту Минова, его незаурядным организаторским способностям, мастерству пропагандиста мы обязаны тем, что это "не было" превратилось в "есть". Минов внес выдающийся вклад в развитие у нас массового спортивного парашютизма, в дело парашютной подготовки летного состава ВВС, в организацию воздушно- десантных войск. Советская власть "отблагодарила" его по-своему: с июля 1941 г. семь или восемь лет ГУЛАГа и еще столько же в ссылке. В упоминавшейся статье Минов пишет о том, что до середины 20-х гг. в среде летчиков США бытовало недоверие к парашюту. Подобное было и у нас. Интерес к парашюту и осознание необходимости изучения парашютного дела проявились после 1927 г., когда парашют системы "Ирвинг" спас жизнь Михаилу Громову. В те же годы бригадный инженер Михаил Савицкий возглавил парашютный отдел в НИИ ВВС. Испытывались и изучались парашюты различных иностранных фирм и отечественный конструкции Котельникова. Выбор пал на изделие той самой фирмы "Ирвинг эйр Шют". На технологию его производства была приобретена лицензия, и вскоре в цехах фирмы "Ирвинг эйр Шют" появился Савицкий. Газета "Буффало курьер экспресс" 11 июня 1930 г. сообщала, что прибывший "мистер Савицкий имеет намерение провести месяц для тщательного изучения технологии производства и применения парашютов в авиации". Возвратившись в том же году в СССР, М.А.Савицкий стал директором первого в нашей стране парашютного завода, разместившегося в небольшом здании в Арсентьевском переулке Замоскворецкого района Москвы. Через два года завод перебазировался в более просторные строения бывшей ситценабивной фабрики в Тушине. Уже в 1934- 1935 гг. его производственные мощности обеспечивали тысячные десанты на известных маневрах Киевского и Белорусского военных округов. Через год-полтора завод еще раз поменял свой адрес. В Тушине для него с чисто российским размахом построили новые просторные цеха. Савицкий, под эгидой которого новый завод проектировался и возводился, успел переместить производство на новое место, но на том его карьера директора и оборвалась. Мы не умеем ценить не только поэтов. Савицкий по достоинству занял почетное место рядом с Миновым в истории парашютного дела в России. Приведенные выше факты свидетельствуют о его таланте организатора производства. Он обладал и развитым чувством нового – ведь именно в период его директорства на парашютном заводе появились молодые выпускники мехмата МГУ Федор Чуриков и Игорь Мухин, расцвел инженерный потенциал Николая Лобановы, Игоря Глушкова, Федора Ткачева, которым суждено было стать капитанами нашей парашютной промышленности. При нем Николай Остряков совершил первый прыжок с парашютом невиданной квадратной формы, который по ряду параметров превзошел круглокупольный "Ирвинг". В 1936 г. пишущий эти строки кинооператор студии "Мостехфильм" (ныне "Центрнаучфильм") переступил порог нового тушинского парашютного завода в качестве штатного служащего. Предстояло выполнять скоростные (рапидные) авиакиносъемки летных испытаний парашютов и организовать лабораторию, в которой отснятую кинопленку можно было бы незамедлительно проявить, позитивы напечатать и подвергнуть анализу отснятый материал. Пожалуй, из всех моих умений (фото и киносъемка, лабораторная обработка кинопленки и пр.), на новой работе больше всего пригодилось владение азами техники изучения движений по кинофильму и циклограммам. Оказалось полезным и то, что я знал о парашютных прыжках не понаслышке – их у меня было больше 10. | |

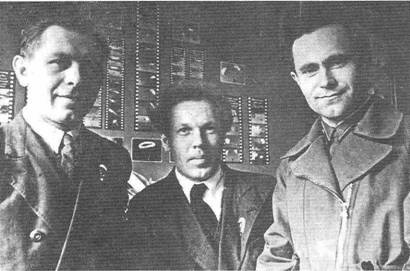

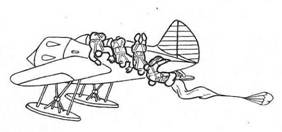

JI.Г.Минов(справа) и М.А.Савицкий в 1960 г. Новый парашютный завод, скрывшийся под названием завода N5 1 НКАП СССР, совсем не походил на швейную фабрику, с чем в обыденном сознании обычно связывают представление о парашютном производстве. Был в нем, конечно, обширный, размером с два футбольных поля, швейно-монтажный цех. Но были и цеха для изготовления различных металлических деталей парашютов, начиная с кузнечно-прессового и кончая отделочным – гальваническим. Но даже не это было главным отличием от швейной фабрики. Главное же, на мой взгляд, в том, что на заводе в полную силу работал мозговой центр, выпестованный тем же Савицким. И примечательно, что почти все, кого я знал в этом мозговом центре, были ослепительно молоды. По 25, если не менее, было Н.Лобанову и Ф.Чурикову, когда в 1936 г. они опубликовали вышедший в Гизлегпроме труд "Основы теории и расчета парашютов". Книга эта в течение долгого времени служила теоретическим фундаментом в парашютостроении. Материальным же фундаментом этого производства стали различные лаборатории, в которых можно было подвергнуть всесторонним испытаниям любые применяемые в парашютостроении материалы и полуфабрикаты. Среди этих лабораторий была и моя кинофотолаборатория, получившая первоклассную импортную съемочную аппаратуру. В составе заводской летно-испытательной станции (Л ИС)имелись два Р-Зет, два СБ, один У-2 и один учебно-тренировочный истребитель УТИ-4 (двухместная модификация И-16). Последний был приобретен незадолго до войны специально для киносъемочных полетов. Я приступил к работе на парашютном заводе в период, когда его летная станция была загружена чрезвычайно. В небе над тушинским аэродромом то и дело вспыхивали купола парашютов, сброшенных с манекенами. Прыжки испытателей были редки, так как безгласный манекен, как ни странно, был более красноречив, чем самый опытный из них. "Красноречие" манекена объясняется просто: он всегда сбрасывается с одной и той же высоты в 300 м, значит, в зоне ясной видимости, что существенно облегчает хронометражные наблюдения; сбрасывание манекена происходит на скорости полета, в 2-3 раза превышающей таковую при испытательных прыжках – возможны, следовательно, испытания на прочность; и еще одно, далеко не последнее, преимущество – раскрытие парашюта в случае сбрасывания манекена происходит всегда на заданном расстоянии от самолета. Все это позволяет производить сравнительную оценку разных типов и модификаций парашютов. Слабым звеном в этой методике испытаний были визуальные наблюдения. Опытный наблюдатель мог, к примеру, заметить перехлест купола стропой во время его наполнения воздухом, но о причинах этого, кстати, нередкого явления можно было строить только предположения. Шестьдесят лет тому назад не было другого способа, кроме кино, который мог бы показать, как развивается процесс раскрытия парашюта, какие при этом возникают аномалии и каковы их причины. Одним словом, у меня и моей кинокамеры было много работы на борту летящего параллельным курсом самолета. Слесари-механики парашютного завода ухитрились повысить скорость моего "Аймо" с 48 до 64 кадров в секунду, а вскоре из США прибыл уникальный узкопленочный "Фильмо", снимавший в секунду 128 кадров. Жизнь научила меня не только искусству кинооператора. Я немного владел техникой изучения движений по киноленте и циклограмме 1* . Владел и приемами ручной лабораторной обработки отснятой кинопленки, а все те же заводчане изготовили все, что для этого потребно (старенький кинокопировальный аппарат раздобыл в НИИ ВВС). И вот через день-другой после очередных киносъемочных полетов в небольшой просмотровый зал моей лаборатории стали заходить конструкторы, испытатели парашютов, летчики заводской ЛИС, военпреды. Кстати, в договоре с военной приемкой существовал пункт об обязательной киносъемке некоторых испытаний парашютов. Чем же объяснить интерес к моим съемкам, которые были, конечно же, далеки от совершенства? Как известно, скоростная киносъемка замедляет движение объектов во столько раз, во сколько ее съемочная частота, то есть количество снимаемых в секунду кадров, превышает частоту кинопроекции. Обычно считают, что для плодотворного изучения посредством скоростной киносъемки быстропротекающих процессов главное – это их экранное замедление. Это верно, но только отчасти. Главное в скоростной киносъемке парашюта – это возможность детального визуального изучения фаз раскрытия парашюта или техники парашютного прыжка, соединенная с возможностью точного определения их продолжительности и измерения их положений в пространстве. Поэтому одинаково важны как просмотры парашютных фильмов, при которых движение замедляется, так и пристальное рассматривание отдельных, вычлененных из киноленты кадров, изображающих наиболее информативные фазы отснятого процесса. Путем счета кадров, приходящихся на определенную фазу раскрытия парашюта, определяется, кстати, и ее продолжительность. Такой кинохронометраж примерно на порядок точнее хронометража с секундомером. На увеличенных фотоотпечатках с киноленты делают и необходимые измерения, скажем, определяют расстояние между телом парашютиста и покинутым самолетом в момент приведения парашюта в действие. В качестве иллюстративного приема полезны и так называемые кинограммы. Анализ кинокадров показал, в частности, что вытяжной парашютик далеко не всегда выполняет свое назначение. В каком-то случае он не тянет купол и стропы потому, что зацепился за лямки подвесной системы; в другой раз обнаружились перекрученные и неравномерно натянутые стропы; довольно часто наблюдается перехлест купола стропами; однажды кадры показали обрыв строп; зафиксировано и зацепление вытяжного парашюта за ногу парашютиста (к счастью, не имевшие нежелательных последствий), вот и порыв купола. 1* Циклографическая съемка – особый вид фотографирования движений при помощи светящихся миниатюрных лампочек, расположенных на теле человека. | |

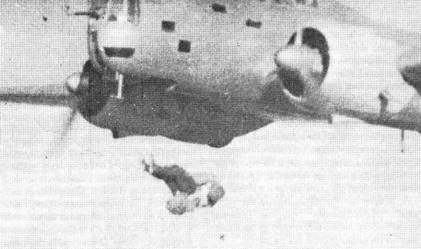

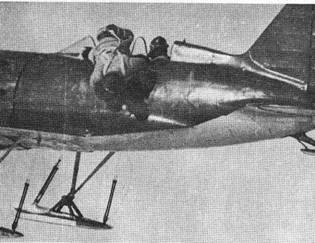

Испытания ПЛ-З в Сарабузе. 1937 г. Следующие три фото: "Детские болезни" новых парашютов беспорядочная форма купола, перехлест купола стропами, порыв купола. | |

Перегрузки сначала опробовались на собаках Эти материалы сохранил ныне здравствующий заслуженный изобретатель Российской Федерации И.Л.Глушков. Немало часов мы разглядывали с ним, сидя за монтажным столом, движущиеся и статичные кадры воздушных киносъемок. Глушков установил, в частности, что первопричина многих аномалий в раскрытии парашюта – недостаточная тяга вытяжного парашютика. "Когда нет натяжения в системе, – пояснил Игорь Львович, – стропы беспорядочно скапливаются у нижней кромки купола, которая опережает в своем движении верхнюю его часть. При таком развитии процесса какая-то стропа иногда наматывается на купол и он разделяется ею на две неравные части – меньшую и большую. Идет двойное наполнение воздухом – через основное входное отверстие и образовавшуюся меньшую часть. Получается так, что встречаются два своего рода пузыря и большой скидывает стропу с захлестнутой части. При этом от трения повышается температура стропы и ткани купола. А результат – спекание или ожог (чаще говорят так – (З.Л.)ткани купола. В этом месте она теряет прочность, а стропа даже на ощупь делается тоньше. Как образуется перехлест купола стропой, простым глазом не заметишь. Тут помогла киносъемка". Изначальная функция парашюта – спасательная. Тренировочные, десантные, грузовые, тормозные и прочие парашюты вторичны, производны. Но военная доктрина 30-х гг. была такова, что десантный парашют стал на заводе № 1 НКЛП СССР основным и наиболее массовым видом продукции. И все же производство спасательных парашютов летчика (ПЛ)и летнаба (ПН)развивалось, а их конструкция и технология изготовления улучшались, хотя, быть может, и не столь быстрыми темпами. После первого прыжка Н.Острякова с квадратным парашютом конструкции Н.Лобанова понадобилось примерно пять лет, прежде чем наиболее совершенный из всех предвоенных парашютов летчика ПЛ-З поступил в серийное производство. Движущей силой на этом пути стало увеличение скоростей полета боевых самолетов в 1,5-2 раза и соответственное увеличение перегрузок парашютного прыжка. Ведь в аварийной ситуации парашют может быть раскрыт летчиком тотчас после оставления им кабины самолета, то есть на скорости лишь чуть меньшей, чем перед прыжком. Так называемый динамический удар при раскрытии парашюта переносился человеком сравнительно легко, пока перегрузка не превышала 5-6 крат. Но вот в испытаниях с манекенами на больших по тем временам скоростях (при форсировании двигателей заводские Р-Зет и СБ развивали 240 и 360 км/ч соответственно) динамометры начали фиксировать в 2-3 раза большие цифры. Одновременно участились случаи ожогов и надрывов ткани купола. Развернулись интенсивные летные испытания разных типов и модификаций парашютов. Ставилась задача выяснения причин упомянутых нежелательных явлений. Лучшие результаты показали парашюты с куполом квадратной формы. При прочих равных условиях коэффициент сопротивления квадратного купола на 10 % выше, чем у круглого; при тех же условиях его площадь меньше на столько же; он технологичнее в производстве. Победа квадратного купола над круглым оставалась до поры до времени победой техники и технологии производства. Закрепить ее могли только испытательные прыжки на скорости боевых самолетов того времени. А это означало, что испытателю грозит перегрузка порядка 10-12. Выдержит ли ее человеческий организм? Вопрос этот предстояло решить в рамках государственных испытаний парашюта ПЛ-2 с куполом квадратной формы. Испытания состоялись в октябре 1937 г. на военном аэродроме в Сарабузе близ Симферополя. Лучшие армейские парашютисты и испытатели парашютов из НИИ ВВС оставляли заднюю кабину самолета СБ. Раз за разом повышалась скорость, на которой они покидали самолет. Все прыжки снимались мною с параллельно летящего УТИ-4. | |

Вверху: Конструкторы советских парашютов. Справа налево: Н.А.Лобанов, И.Л.Глушков и Ф.Д.Ткачев | |

В центре: Участники Первого всеармейского сбора в Ростове-на-Дону. Слева направо: А.И.Колосков, П.А.Федюнин, Г.Г.Куликовский | |

Внизу: Сбор в Ростове-на-Дону. Прыжок испытателя из кабины штурмана На госиспытаниях в Сарабузе была достигнута неслыханная для прыжка с парашютом скорость оставления самолета – 272 км/ч. Перегрузка, достигшая 12, не вызвала осложнений. Человек выдержал. Квадратный парашют ПЛ-2, площадь которого на 4,5 м2 меньше, чем у его круглокупольного предшественника ПЛ-1, был принят ВВС. Замечу кстати, что купол ПЛ- 2 был изготовлен из гладкого шелка. В 1938 г. специалисты парашютного завода, зная о существовании новых боевых самолетов и предвидя дальнейшее увеличение нагрузок скоростного парашютного прыжка, первыми сделали шаг в направлении медицины. Рассудили так: прежде чем подвергать риску такого прыжка человека, надо рискнуть на собаках. Собачьи парашюты сделали такими, чтобы получить особо высокие нагрузки. Предшественницы Белки и Стрелки переносили неслыханно высокие перегрузки, и медики сделали вывод – семафор на пути к скоростным прыжкам человека открыт. Совпало это заключение и с необходимостью государственных испытаний очередной модели спасательного парашюта летчика – ПЛ-З. Квадратный купол этого парашюта был скроен из каркасного шелка, идею которого предложил М.А.Савицкий ещё в бытность свою директором парашютного завода. В эту ткань через определенные промежутки включались упрочняющие нити. Каркасный шелк отличался от гладкого большей воздухопроницаемостью, а это означало, что, при прочих равных условиях, перегрузки парашютного прыжка станут меньше. Достигалось это за счет более пологой кривой градиента её нарастания, платой за что было некоторое увеличение времени наполнения купола парашюта и его площади: она у ПЛ-З была лишь на 0,5 м меньше, чем у парашюта ПЛ-1. Госиспытания ПЛ-З состоялись в мае – июне 1939 г. в авиачасти близ Ростова-на-Дону. Парашют показал отменные качества – по прочности и упорядоченности процесса раскрытия он позволял выполнять прыжки на скорости, превышающей 400 км/ч. Упомянутые госиспытания этого парашюта имели, на мой взгляд, еще один и более важный, чем просто технический, аспект. На них впервые работала группа крупнейших специалистов по авиационной медицине. В организации и проведении скоростных прыжков с парашютом ПЛ-З приняли деятельное участие три научных сотрудника Института авиационной медицины им. И.П.Павлова – бригадный врач Г.Г.Куликовский и военврачи В.Г.Миролюбов и И.К.Сабенников. Каждый сформировался как специалист под влиянием преемника Ивана Петровича Павлова – академика Леона Абгаровича Орбели. Все шесть испытателей, выполнявших прыжки с самолета ДБ-3, имели звание мастера парашютного спорта. Состояние здоровья каждого проверялось врачами перед началом прыжков, да и после каждого очередного повышения скорости. Когда выполнялся прыжок, руководитель группы врачей Куликовский лично наблюдал за парашютистом из кабины стрелка-радиста. | |

Прыжки В.Ромашока из кабины УТИ-4 на скорости 180 км/ч (вверху) и 300 км/ч (внизу). Февраль 1939 г.  К прыжкам с самолета ДБ-3 были допущены асы парашютизма – Н.Аминтаев, В.Козуля, А.Колосков, О.Макаренко, В.Романюк и П.Федюнин. Каждый выполнил на сборе по 9 прыжков и перешагнул за черту 400 км/ч, а Александр Иванович Колосков и Павел Александрович Федюнин выполнили прыжки на скорости 475 км/ч. Перенесенная Колосковым перегрузка была 16-кратной. Столь высокой величины испытатель добился, явно рискуя. Он выполнил поставленное перед ним задание – раскрыть парашют, едва отделившись от самолета. Воздавая должное испытателям и авиамедицине, не хочу умалить вклада конструкторов парашютного завода, создавших квадратный спасательный парашют, сохранивший жизни многих летчиков в годы Великой Отечественной войны. С ростом скорости полета возрастает физическая трудность аварийного спасательного прыжка. Увеличивается также опасность отброса тела летчика на хвостовое оперение самолета. Февраль 1939 г. Произвожу съемки прыжков Василия Романюка и Виктора Козули из передней и задней кабин УТИ- 4. Сам с камерой на таком же самолете, летящем рядом. Опрыгивать самолет начали на скорости 180 км/ч. При 300 км/ч Романюка отбросило напором воздуха на стабилизатор. От удара его парашют начал самопроизвольно раскрываться, а испытатель получил ушиб, но был доставлен парашютом на покрытую глубоким слоем снега землю. Кинограммы двух этих прыжков здесь приведены. Кстати, короткая справка: сила скоростного напора воздуха, как известно, пропорциональна квадрату скорости; следовательно, при 300 км/ч она примерно в 2,5 раза больше, чем в первом случае. Опрыгивание боевых самолетов имело благую цель – выработать рекомендации для летного состава на случай аварийного покидания самолета. Некоторую пользу эти рекомендации, вероятно, принесли. Однако кардинальная идея – привлечь на помощь летчику, который выполняет аварийный парашютный прыжок, некую внешнюю силу, в то время в наших парашютных кругах, насколько мне известно, не будировалась. Советские конструкторы парашютов в последние предвоенные и военные годы были в основном ориентированы на парашюты для воздушно-десантных войск. Первооткрывателями катапультных устройств для летчиков стали немцы, за ними последовали американцы, потом англичане. Максимилиан САУККЕ Москва | |