Судьба бассейна "Дельфин" на Лодочной | |

|---|---|

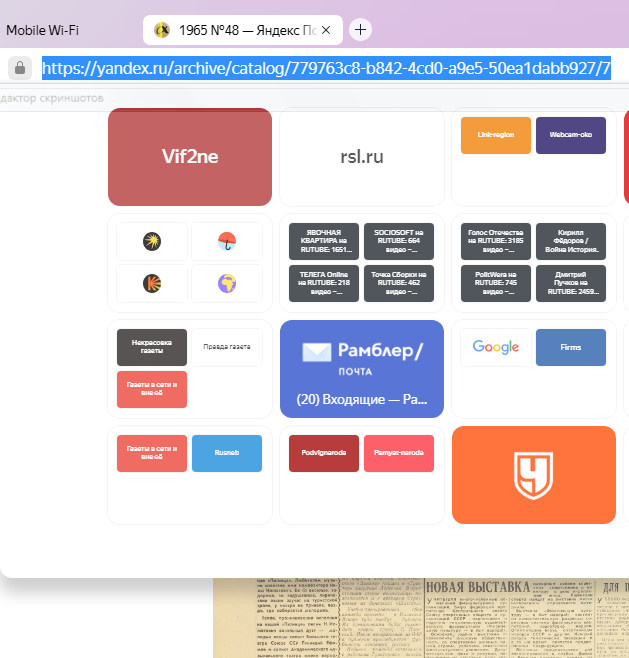

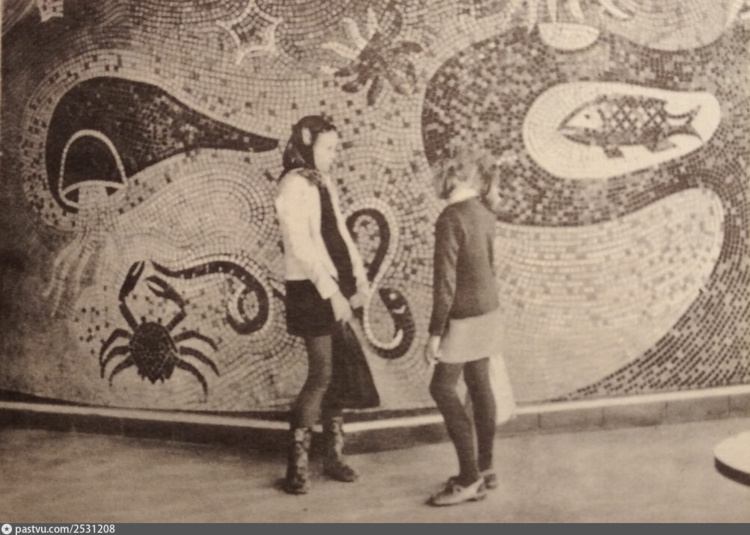

Судьба бассейна "Дельфин" на Лодочной Водноспортивный комплекс Морского клуба когда-то был гордостью не только района, Москвы или бывшего Советского Союза, а всей Европы. Здесь проводились всесоюзные и международные соревнования. | |

Извините, я вас наверное уже достал. При открытой странице ссылка находится в поисковой строке браузера и имеет такой вид: yandex.ru/archive/catalog/779763c8-b842-4cd0-a9e5-50ea1dabb927/7 /7 - это номер страницы (https:// я убрал чтобы ссылка была видна полностью).

| |

Похоже близимся к истине.... А по поводу - достал, мне кажется Вы себя переоцениваете.... Завтра с Богом и новыми силами, к новым свершениям! | |

Этот мир был полон тайн, которые еще только предстояло открыть. О безмятежном отдыхе и развлечениях под водой тогда даже и не думали. | |

А вы знаете то что .... | |

А начиналось все около 40 лет назад, когда 28 апреля 1974 года в бассейне Центрального морского клуба ДОСААФ СССР состоялось первое учебно-тренировочное занятие Игоря Островского с группой единомышленников по новой системе подводного боя. Уже в 1981 году в Израиле была зарегистрирована Международная Ассоциация Акватлона – International Aquathlon Association (I.A.A.). Ее президентом с момента регистрации и по настоящий день является основатель системы «Aquathlon» Игорь Леонидович Островский. Акватлон включает в себя следующие разделы: Спортивный раздел;Боевой раздел; Гимнастический (реабилитационный). | |

https://web.archive.org/web/20210917045400/https:/... Автор Игорь Островский За 30 лет существования акватлона мне часто приходилось отвечать на этот вопрос корреспондентам газет, журналов и телевидения. Но то, что можно сказать в интервью за несколько минут эфирного времени или для нескольких строчек статьи, естественно, не может вместить в себя все подробности истории появления акватлона. Впервые идея создания борьбы в воде у меня возникла еще в детстве, после того как я прочитал книгу Леонида Платова «Секретный фарватер», в которой очень живописно описывался поединок двух боевых пловцов советского и немецкого. Под влиянием этой книги, а также замечательных книг Кусто, и первых советских фильмов с подводным сюжетом: «Последний дюйм», «Человек-амфибия» и «Их знали только в лицо», я начал заниматься подводным спортом. Позже, уже в студенческие годы, я увлекся каратэ и другими восточными единоборствами. После окончания института в 1977 году я преподавал на кафедре физического воспитания Московского технологического университета плавание и подводный спорт, а в качестве общей физической подготовки на суше обучал своих студентов каратэ. Мы тренировались в бассейне Центрального морского клуба, который был знаменит своим глубоководным бассейном — 12-метровым колодцем, наполненным водой, мы называли его «глубоководная башня». Когда в Советском Союзе в начале 80-х годов XX века начались гонения на каратистов, многие секции и школы каратэ стали подпольными, и я со своими учениками ушел, в прямом смысле этого слова, под воду, обучая их приемам карате на дне 12-метровой башни. Постепенно я убрал из акватлона неэффективные приемы, заменив их более подходящими к условиям водной среды, и разработал правила спортивного поединка, которые выглядели следующим образом: два подводных борца в масках, ластах и аквалангах занимали исходные позиции в центре глубоководной башни, которая имела диаметр 5 м, и по сигналу рефери пытались прижать друг друга к стенке башни. Участник, заставивший своего соперника коснуться стенки башни любой частью тела или снаряжения, получал одно очко. Схватка проводилась 2-3 мин. чистого времени, и победителем становился тот, кто смог набрать большее количество очков. Кстати говоря, многие удары ногами, особенно выполняемые в прыжках под водой, могли выполнять даже самые неповоротливые новички. Так что моим ученикам такие занятия доставляли вполне естественное удовольствие. Свое детище я назвал «акватлоном» (aqua — в переводе с латинского означает «вода»; athlon — в переводе с древнегреческого — «борьба, состязание»). Это было в 1981 году. Казалось, все было готово для проведения первых официальных соревнований по акватлону. Однако презентация, на которой присутствовал директор бассейна и высокие чины из Центрального морского клуба, не вызвала у них большого энтузиазма по поводу рождения нового вида подводного спорта, и они пришли к выводу, что акватлон — занятие опасное для спортсменов, кроме того, металлическими частями подводного снаряжения могли быть повреждены стенки бассейна. В результате нам запретили тренироваться в глубоководной башне. Тогда занятия акватлоном из глубоководного бассейна я перенес в плавательный бассейн. Глубина там была 4 м, что было более безопасно, но вот отсутствие стенок, ограничивающих пространство, как в глубоководном колодце, заставило меня внести изменения в схему и в правила поединка. В апреле 1982 года состоялись первые соревнования по акватлону. День проведения этих соревнований по существу и стал днем рождения акватлона. В 1984 году при Московском технологическом университете был официально открыт клуб «Акватлон», от которого в дальнейшем образовались другие клубы и секции акватлона. До 1985 года все соревнования по акватлону проводились в аквалангах. В 1985 году, накануне проведения 4-го чемпионата Советского Союза, случилось непредвиденное. В бассейне Центрального морского клуба, где должны были проводиться соревнования, сломался компрессор. А надо сказать, что это был, пожалуй, единственный компрессор в Москве, где аквалангисты-любители могли заправлять свои акваланги. О случившемся я узнал буквально за день до начала соревнований. Что делать?! Ведь на соревнования приехали спортсмены из многих городов СССР. Как объявить им, что из-за технической неполадки чемпионат отменяется? Нет, об этом я даже не мог и подумать. Всю ночь напролет я искал выход из этой ситуации. А что, если попробовать соревнования проводить без аквалангов? Нет, это слишком опасно — бороться на глубине 4 м без акваланга с 10-килограммовым поясом на теле. Не каждый выдержит такое напряжение в течение одной минуты. Рисковать нельзя. Нужно другое решение, которое свело бы риск потери сознания под водой к минимуму. А что, если в качестве критерия победы использовать ленточку, которую необходимо отнять у противника и поднять ее на поверхность? Кажется, неплохая идея. Но куда же крепить ленту? К плавкам сзади, как хвост? Ну что ж, попробуем. Наутро я собрал представителей команд и судейской коллегии и сообщил им о своем решении изменить правила проведения соревнований по акватлону. Встретил полное понимание со стороны как представителей, так и судей. Все понимали: соревнования отменить нельзя. И вот 4-й чемпионат СССР по акватлону состоялся. Все остались довольны, кроме проигравших, а среди них оказалось немало сильных акватлонистов, которые претендовали на медали. Они признавали, что новый вид акватлона очень интересен и динамичен, но тем не менее понимали: успех в нем зависит не столько от опыта и физических качеств, сколько от анатомических особенностей борцов. Победителями всегда будут выходить длиннорукие борцы. У короткоруких акватлонистов, даже более сильных и более ловких, почти никаких шансов победить. Это обстоятельство заставило меня искать новые пути совершенствования правил акватлона. И вот во время одной из тренировок было найдено решение, которое в какой-то степени уравняло шансы всех участников, независимо от длины их рук. Я попробовал закрепить ленточки на калошах ласт с помощью клипсов, по одной на каждой ноге. Мы опробовали этот вариант акватлона на тренировках. 5-й чемпионат СССР проводился уже по новым правилам с использованием ленточек, которые крепились к калошам ласт. Так еще раз оправдалась народная мудрость — «нет худа без добра». Если бы не испортился компрессор, так бы и не появился новый вид акватлона — акватлон в ластах, который сразу же завоевал симпатии всех, кто им начал заниматься. Кстати, этот вид акватлона благодаря своей простоте и доступности позволил проводить тренировки и соревнования как среди юношей, так и среди девушек и даже среди детей. Акватлон стал массовым видом подводного спорта. Правда, ветераны акватлона, те, кто участвовал еще в первых соревнованиях, испытывали ностальгию по старому варианту акватлона — в аквалангах. И тогда мы начали проводить соревнования по двоеборью, акватлону в аквалангах и акватлону в ластах. В то же время не прекращались поиски новых направлений акватлона и его практического применения. Совершенствовалась техника крепления ленточек в акватлоне в ластах. На смену клипсам пришли специальные манжеты с липучками, с помощью которых ленточки стали крепиться не на ластах, а на гаоленостопе. И тогда появилась возможность бороться в воде без ласт. Так возник еще один вид акватлона — вольный стиль, благодаря появлению которого наши ряды стали пополняться не только за счет аквалангистов и пловцов в ластах, но и за счет обычных пловцов, ватерполистов и даже представителей сухопутных видов борьбы, имеющих соответствующую плавательную подготовку. Как я уже говорил раньше, при создании акватлона огромное влияние на меня оказала книга Л. Платова «Секретный фарватер», и я постоянно думал о применении акватлона для подготовки боевых пловцов. Разумеется, уже само занятие акватлоном помогло многим моим ученикам найти дорогу к своей заветной мечте и стать боевым пловцом. Но необходимо было помимо спортивного раздела развивать и прикладные виды акватлона. В марте 1987 года меня попросили подготовить группу акватлонистов для показательных выступлений перед делегатами XX съезда комсомола в спортивно-театрализованном представлении «Алые паруса», которое проводилось в Московском олимпийском бассейне. Это было захватывающее зрелище, когда вместе с десантниками, которые демонстрировали свое мастерство рукопашного боя на прыжковых вышках бассейна, и морпехами, выполнявшими Ката с оружием на бортике бассейна, я и мои ученики выскакивали из воды почти по пояс и демонстрировали приемы владения подводным ножом. После этого представления акватлон стал неотъемлемой частью подготовки аквакаскадеров в Московской студии каскадеров «Аква-трюк», созданной Юрием Сальниковым. Многие спортсмены-акватлонисты, завершив свою спортивную карьеру, продолжали заниматься боевым акватлоном в студии «Аква-трюк». Ну а меня в то время очень беспокоило будущее моего детища. Ведь, несмотря на то, что ежегодно проводились чемпионаты по акватлону и нас приглашали на показательные выступления и для участия в популярных телевизионных программах того времени, таких, как «До 16-ти и старше», «Взгляд», «До и после полуночи», акватлон не был официально признан в СССР как вид подводного спорта и держался исключительно на энтузиазме его адептов. Я неоднократно обращался в различные инстанции с просьбой признать акватлон и включить его в Единую спортивную классификацию. К тому времени я опубликовал ряд статей об акватлоне в журналах «Спортсмен-подводник» и «Спортивная жизнь России». И вот в 1989 году мои усилия были вознаграждены. Было принято решение ЦК ДОСААФ о создании комиссии акватлона при Федерации подводного спорта СССР. Большую помощь в этом оказал Виктор Армаганов, ответственный за подводный спорт в ЦК ДОСААФ, и Валентин Сташевский, президент ФПС СССР. В октябре 1990 года комиссия акватлона при ФПС СССР была создана. Ее председателем стал мой ученик, мастер спорта Леонид Елисеев. Ну а я уже был увлечен созданием Международной системы акватлона и, используя имеющуюся у меня возможность, репатриировался в Израиль. Почему я выбрал Израиль? Отчасти, по зову крови, отчасти потому, что, как мне казалось, эта страна как нельзя лучше подходит для достижения моих целей по распространению акватлона в мире. И я не ошибся, хотя на первых порах было все очень непросто. В Израиле был очень популярен дайвинг, но никто там ничего не слышал не только об акватлоне, но и о подводном спорте вообще. Поэтому мне пришлось начинать все с нуля. С одной стороны — это тяжело, но с другой — на чистом листе бумаги легче писать. И вот буквально через год после приезда в Израиль я открыл в Нетании первый в этой стране клуб акватлона. Огромную моральную поддержку мне оказали мои друзья и соратники, оставшиеся в СССР. Это Володя Иванов, Володя Покровский, Саша Крылов, Сергей Жигалов, Александр Подгорный, Дима Богатов, Слава Бородай, Леня Елисеев и Юрий Сальников. Каждый из них внес огромный вклад в развитие акватлона. Володя Иванов стал первым инструктором акватлона. Володя Покровский возглавил коллегию судей по акватлону. Саша Крылов помогал разрабатывать методику вольного стиля акватлона. Сергей Жигалов и Саша Подгорный принимали активное участие в создании Правил соревнований по акватлону. Леонид Елисеев, Юрий Сальников, Дима Богатов в разные годы руководили Федерацией акватлона в России. Благодаря Вячеславу Бородаю акватлон стал развиваться на Украине. В 1993 году в Москве состоялись первые Международные соревнования по акватлону. Это была товарищеская встреча акватлонистов России, Украины и Израиля. Там я впервые встретил Ольгу Трофимову. Она стала первым мастером спорта России по акватлону. По ее инициативе у нее на родине, в городе Щекино Тульской области, начиная с 1995 и по 2001 годы проводились Открытые чемпионаты России по акватлону, а во время одного из таких чемпионатов, в 1996 году, была учреждена Международная ассоциация акватлона. В 2002 году Международная ассоциация акватлона объявила о проведении 1-го чемпионата Европы по акватлону, который состоялся в Щекино. Символично, что. первым чемпионом Европы стал Юрий Гончаров. На 2-ом чемпионате Европы в 2003 году в соревнованиях принимала участие команда Республики Молдовы. Ее привез Илья Бологан, руководивший Федерацией подводного спорта Молдовы. В 2003 же году Илья уехал на постоянное жительство в США и в Менеяполисе, штат Менесота, организовал первый в США Клуб акватлона. Последователи акватлона появились и в других странах. Активным пропагандистом акватлона в Европе стал Питер Зандер из Германии. Акватлоном заинтересовались в Польше, Литве и Скандинавских странах. Настоящее признание в мире подводного спорта пришло к акватлону после принятия его в CMAS. В 1999 году Всемирная конфедерация подводной деятельности приняла решение о создании рабочей группы по акватлону. С 2002 года Международная ассоциация акватлона проводит чемпионаты Европы по акватлону. Они проходят сначала в г. Щекино Тульской области (Россия), а затем в Стамбуле (Турция), Тирасполе (Приднестровская Молдавская Республика), Кривом Роге (Украина) и снова в России. На первых всемирных играх CMAS в Барии (Италия) был представлен акватлон, как демонстрационный вид. И, наконец, в 2008 году на Генеральной ассамблее Всемирной конфедерации подводной деятельности, проходившей в г. Хургада (Египет), АКВАТЛОН был принят в CMAS, как полноправный вид подводного спорта. В августе 2009 года в Санкт-Петербурге (Россия) состоялся первый Кубок Мира CMAS по акватлону, в июле 2010 года прошел первый чемпионат Европы CMAS по акватлону в Казани (Россия), а в августе 2011 года в Испанском городе Вальядолид прошел второй кубок Мира CMAS. Начался новый виток в развитии акватлона, теперь уже как вида подводного спорта признанного во всем мире и, соответственно, как и все другие виды подводного спорта, его признает и Международный Олимпийский Комитет. | |