Полярный аэродром "Захарково"Вид из окна. | |

|---|---|

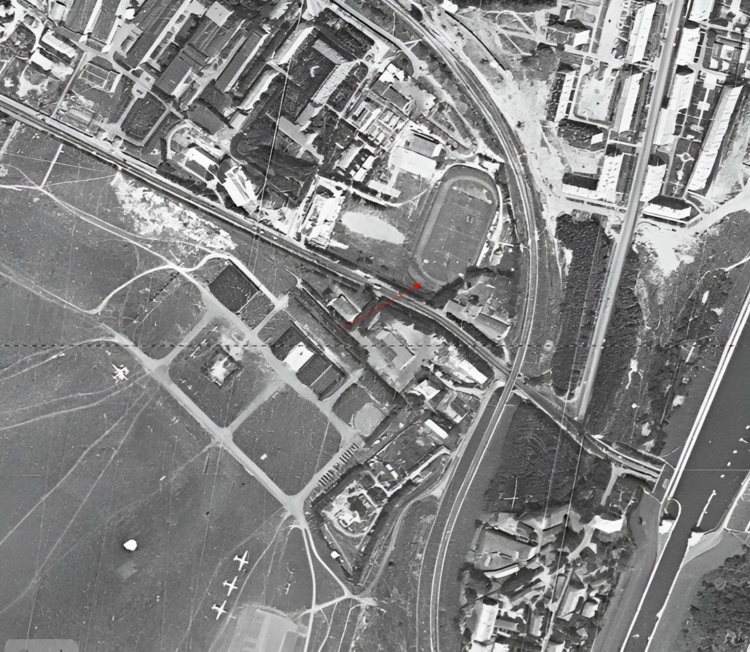

Полярный аэродром "Захарково" (на основе реферата по истории) С началом первой пятилетки (в 1929 г) открылись перспективы развития страны. Практически, в то же время около Москвы разворачивается великая «тушинская стройка» В Тушино, где уже действовала лётная школа, строятся авиамоторный и авиационный заводы, Тушинский аэродром и центральный аэроклуб, начинаются работы связанные со строительством канала Москва-Волга и Химкинским водохранилищем. | |

на аэродроме отсутствовала командная р/ст, выложенное Т, Это свидетельствует о том, что 9.4.1946г. капитальной ВПП на аэродроме не было | |

Авиакатастрофа КМ-2 Управления Полярной авиации Главсевморпути на Химкинском водохранилище Экипаж до вылета на задание провел облет самолета по кругу и провел взлет с акватории Химкинского водохранилища. На борту с разрешения второго бортмеханика незаконно, для катания, находился пассажир – моторист, который обязан был ожидать возвращения на берегу самолета. Спустя 12 минут полета командир корабля пошел по разрешению по командной радиостанции на посадку с МК=135 градусов. Место приводнения, напротив здания Северного порта отметили катером. При допущенной ошибке в высоте выравнивания самолет при зеркальной поверхности воды зарылся носом в воду, стал разрушаться и затонул. Второй бортмеханик погиб. Его тело подняли на следующий день из воды . | |

Правильнее назвать это фото "уничтоженный ныне пляж вблизи Речного вокзала" | |

Каким-то образом хотелось бы иметь возможность узнать была ли на форуме та или иная фотография. Иногда даже выкладывая свои фотографии возникает такой вопрос. Админы могут что-нибудь предложить? (Не в упрек вам будет сказано - это фото и даже целая тема была на форуме 2 года назад: | |

Предложений нет, просить всех пользоваться поиском (который собственно работает) будет бессмысленно, и в целом, пускай луче будет несколько копий, чем кто-то подумает что уже есть и не опубликует то, чего на самом деле нет. Если есть предложения - предлагайте Идеи и пожелания (v2)

| |

Откровенно говоря проблемы не увидел. В таких случаях пишется Баян и помещается ссылка на сообщение появившееся ранее. Автор или админ Баян удаляет. И конечно же лучше фото продублировать, нежели махнуть рукой из-за страха прослыть баянистом... Я так думаю!!! | |

А ведь по сути это были павильоны-остановки для речного транспорта. А окна справа/слева - кассы, где можно было купить билет... | |

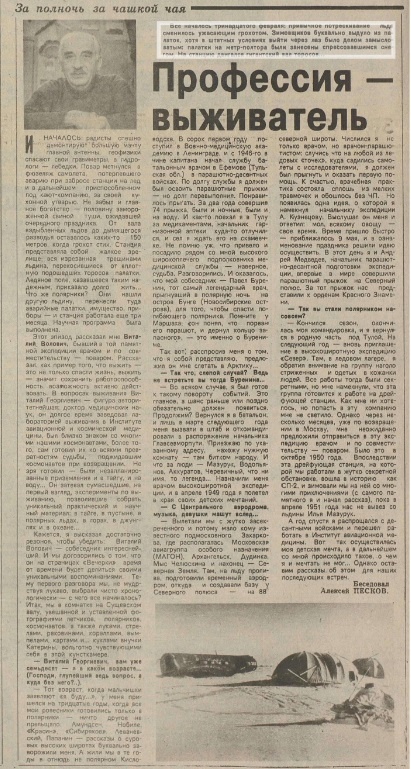

20 января 1999 Алексей ПЕСКОВ Засекречено – забыто? В ходе одного из полетов в районе Гренландия вдруг видим остров! Штурман наш, Вадим Падалко, взвился - какое еще остров, нет тут никакого острова! Однако стоит, метров на двадцать возвышаясь над дрейфующими льдами. Более того - антенны, домики, самолет из сугробов торчат. Короче, отыскали мы американскую дрейфующую станцию Т-3, созданную на огромном ледовом острове. Они хоть редко, но в Арктике встречаются, начиная свой путь от гренландских ледников. В свое время станцию прибило к побережью Гренландии, и научная ценность наблюдений с нее стала равна нулю, поскольку все те же данные давали стационарные береговые станции. Американцы работы на ней временно приостановили, персонал вывезли, станция возьми да уплыви! Из Москвы, с которой мы срочно связались, дали строгое указание: сесть, осмотреть-сфотографировать, но ничего трогать! Как же, не трогать - там были такие спальные мешки на гагачьем пуху, что нам и во сне не виделись. Да документация всякая-разная, княги… А в одном из отсеков (американские полярники, в отличие от наших, жипи не скопом, а в индивидуальных маленьких пенальчиках) вдруг нашли… бюсттальтер, Поскольку американским женщинам, как и нашим, официально путь на дрейфующие станции был заказан, значит, ребята с материка тайком возили девочек. Штурман, невзирая на наши ехидные реплики («Да он же ношенный!»), зачем-то взял его с собой. Впрочем, чуть позже наши летчики забрали с этой станции и самолет Си-47, специально приспособленный для арктических полетов. Прилетели туда на таком же, но старом, а улетели на американском - он еще долго нам служил верой и правдой, И вот спустя какое то время на Аляске происходила международная конференция, посвященная совместным работам в Арктике. Американцы говорят: мы потеряли свою станцию Т-3. Наши сообщают - нашли мы вашу станцию, а те не верят. Знаете, что их убедило? Совершенно неведомым образом оказавшийся у нашей делегации тот «дрейфующий» бюстгальтер! Полярного летчика Виктора Перова можно слушать часами - мало того, что одному из самых известных пилотов Арктики и Антарктики есть что вспомнить, так он еще и рассказчик блестящий. Уверен: если просто заполнить всю газету его мемуарами, номер будет прочитан на одном дыхании, вне зависимости от того, помешан читатель на полярных исследованиях или напрочь чужд интересов в этой области. Но в гости к нему меня привел конкретный вопрос. Хотя, как ни крути, а все истории о полярных летчиках именно этот вопрос и имели в своей основе. Тут, впрочем, необходима маленькая предыстория. С чего вдруг расположенная прямо возле метро «Сходненская» улица называется «Аэродромная»? Книга «Имена московских улиц» поясняет -- в честь Тушинского аэродрома, расположенного на противоположной стороне бывшего подмосковного городка Тушино. Неубедительно. Да еще прямо в центре квартала, состоящего из многоэтажных жилых домов (с другой стороны от станции метро) на нескольких гектарах раскинулось на живую нитку слепленное автохозяйство, принадлежащее гражданской авиации. Над боксами и сараями, над живыми машинами и над их останками царит огромный ангар, поболее того, что можно видеть на Тушинском аэродроме. Откуда он тут? В некоторых краеведческих книжках, появившихся в последнее время, вскользь дается ответ: здесь был аэродром «Захарково». Это упоминание и толкнуло меня на поиски информации. Сравнительно быстро удалось узнать, что этот аэродром принадлежал Минавиапрому, конкретно Тушинскому машиностроительному заводу. Завод был построен перед войной как авиационный, и, несмотря на всякие разные перепрофилирования, до последнего времени не изменял главной теме (помните «Буран»?). Хотя и троллейбусы, и кровати, и сумки на колесиках были в его репертуаре. Но раз завод делал самолеты, значит, где-то они должны летать. Вот вам и аэродром. Опять же вопрос -- ну и что? Было поле, пришло время его застроили, а что тут было до метро и жилых кварталов - какая разница. Только вот аэродром-то у деревни Захарково был особенный, чтобы не сказать -- уникальный. На нем базировалась полярная авиация, и это было единственное в Москве место, где гидросамолеты не только могли приводниться, но и выползти на сушу. Виктор Михайлович Перов попал сюда сразу после войны, имея богатейший послужной список. Начал войну 22 июня на истребителе И-16, но его сбили в первом же бою. Едва восстановившись после ранения, вновь сел в кабину истребителя и вскоре вновь попал под пушки мессершмитта. На этот раз выжил чудом - - рефлекторно дернул кольцо парашюта буквально в нескольких десятках метров от земли. Раскрывшийся купол выдернул раненого и обгоревшего летчика из кабины за считанные мгновения до того, как самолет рухнул. После нескольких месяцев госпиталей вернулся в строй - Илья Мазурук предложил ему службу, труднее которой не было: перегонять лендлизовские самолеты с Аляски. А после войны тот же Мазурук опять позвал к себе, в полярную авиацию. И когда еще только Перов прощался с погонами и оформлял документы в «полярку», Мазурук сказал: съезди в Захарково, посмотри, на чем летаем. Посмотреть было на что - даже в те годы, когда ни один из нижеперечисленных самолетов сам по себе диковинкой не был, их собрание в одном месте уже выглядело музеем. Американские «Каталины» и «Консолидейты», четырехмоторный немецкий WV-200 «Кондор» (самолет, созданный первоначально для нужд гражданской авиации, но активно использовавшийся нацистами для бомбардировки морских конвоев союзников), чешские «Зибель», двухмоторные машины, размером чуть меньше Ли-2. Ну и, конечно, главные рабочие лошади -- Си-47 и отечественные их аналоги -- Ли-2. Да еще Мазурук откуда-то пригнал огромный английский «Шорт-Стирлинг», который, впрочем, так в «полярке» и не использовался. Кроме того, музейные ассоциации вызывала огромная свалка сбитых немецких самолетов, на которую через колючую проволоку лазили пацаны и народные умельцы чуть не всей Москвы, и стоянки, забитые под завязку истребителями Як, сделанными на ТМЗ, но так и не успевшими попасть на фронт. Штаб Московской авиагруппы специального назначения (МАГОН), а именно так официально называли основное подразделение полярной авиации в те годы, располагался в двухэтажном здании, чудом сохранившимся и ныне, в двух шагах от уже упомянутого «автомобильного» ангара. Сейчас здесь Центр аэронавигационной информации, ранее принадлежавший Аэрофлоту, а теперь ставший самостоятельным предприятием. Но главной изюминкой аэродрома Захарково был гидроспуск - специальный бетонный пандус, плавно уходивший в воды Химкинского водохранилища. Как рассказывал Виктор Перов, летающие лодки -- а это были, главным образом, американские «Каталины» … подруливали к гидроспуску, а там механики, облаченные в гидрокостюмы, устанавливали колесные шасси. После чего самолет вытаскивали на сушу. Многие москвичи, любившие в те годы отдыхать на Химкинском водохранилище, вспомнят, как катера МАГОНа перед взлетом и посадкой гидросамолетов разгоняли с «трассы» суда и гребные лодки. Тут стоит сказать, что гидросамолеты «полярки» 40-50-е годы практически все базировались в Москве, улетая на север весной и возвращаясь осенью. Тут же проходили и тренировочные полеты. Конец московской гидроавиации положил несчастный случай: один из летчиков, пришедший в «полярку» из морской авиации, очень жестко привел самолет к воде. Машину подбросило на несколько метров, и второй удар об воду она не выдержала. Погиб радист Саша Абрамчук, по поверхности водохранилища поплыли масло и бензин. После этой катастрофы Моссовет запретил полеты гидросамолетов с Химкинского водохранилища. Полярные летчики объехали все окрестные водоемы, но чтото мало-мальски пригодное отыскалось лишь в Угличе. Однако переезд на Волгу так и не состоялся, последние гидросамолеты долетывали в Игарке и Крестах Колымских (сейчас Черский), но после того, как в 1957 году у мыса Каменный в полете загорелась лодка Бе-6 и в катастрофе погиб весь экипаж, на гидроавиации надолго был поставлен крест. Во всяком случае в полярной авиации. В начале 60-х был построен военный аэродром в Шереметьеве и полярные летчики перебрались туда. Интересный факт - Королев на Байконур летал исключительно самолетами полярной авиации, но было это уже в «шереметьевский» период. Когда СССР пришел в Антарктиду, опыт наших полярных летчиков оказался там весьма кстати. И первые антарктические экспедиции авиаторы готовили здесь же, на берегу Химкинского водохранилища. Антарктиде произошел случай, принесший Виктору Перову мировую известность, - в декабре 1958 года экипаж лыжного Ли-2 провел беспримерную операцию по поиску и спасению бельгийских полярников, самолет которых потерпел аварию в глубине неразведанных районов антарктического материка. В числе четырех спасенных был и бельгийский принц Антуан де Линь. Советские награды были присуждены незамедлительно -- о них пришла радиограмма, когда самолет возвращался на станцию Мирный. Чуть позже Перов получил и высшую бельгийскую награду - орден Леопольда Второго. Лет через десять, когда Виктор Михайлович летал по Союзу на уникальном Ил-18, самолете-лаборатории гидрометслужбы, в Алма-Ате его нашла срочная телеграмма начальника Управления полярной авиации Марка Шевелева -- немедленно прибыть в Москву. Оказалось, что спасенные бельгийцы приехали в Москву, а как найти летчика - не знали, Поступили самым очевидным образом - дали… объявление в «Вечерке». Газету прочли в управлении, вызвали Перова, и долгожданная встреча состоялась. Но вернемся в Захарково. Аэродром тут был грунтовый, лишь короткая -- метров 600 -- взлетная полоса была выложена шестигранными бетонными плитами. Возможно, что эти плиты и сейчас| можно отыскать где-нибудь в Тушине - … чего бетону сделается? Ведь гидроспуск-то цел, с него летом купальщики лезут в воду, а зимой пешеходы, направляющиеся через водохранилище, без проблем спускаются на лед. Если любопытно - он за заброшенной спортивной гостиницей (улица Досфлота, 10). Так вот, будучи грунтовым, в межсезонье аэропорт раскисал, и самолеты базировались на аэродроме, принадлежавшем ВМС. Знаете, где он располагался? В Измайлове, и почитай все Парковые улицы находятся на месте стоянок и рулежек. Поскольку штаб оставался в Захаркове, сообщение с «отъехавшими» в Измайлово экипажами и машинами осуществлялось при помощи маленького По-2. Путь был простой: взлетели, прямиком к железнодорожному мосту Октябрьской дороги (тому, что через канал), от него по железке в сторону центра до Окружной железной дороги, налево -- и кольцевая железная дорога приводила прямо к строящемуся (но так и не достроенному) стадиону. За стадионом и лежал аэродром, Как-то на этом простом маршруте Перов умудрился заблудиться. Летел он летчиком-чукчей Димой Тымнытагеном, о котором стоит рассказать отдельно. Тымнытаген был одним из шести чукотских парней, которых известный полярный летчик Каминский учил летному ремеслу. И, надо сказать, летчики -это не я, это Перов сказал! -- они были отменные. Когда началась война, они добровольцами ушли на фронт. Последние годы Дима жил в Тушине, умер несколько лет назад. Так вот, в том полёте пилотировал Тымнытаген, и, когда настало время поворачивать по Окружной дороге, Перову показалось, что правильнее лететь прямо -- валил снег, была низкая облачность, погода хуже не придумаешь. Так по железной дороге и долетели до… Ярославского вокзала! А что такое несанкционированный полет в центре Москвы, да тем более в сталинские годы, рассказывать не надо. Но спасла погода. Никто толком и не понял, что за самолет сделал вираж над Комсомольской площадью и скрылся в снежной пелене. Вполне возможно, что судьба Захаркова могла сложиться совсем иначе. Сейчас этот топоним остался в названии пристани на Химкинском водохранилище да в именах двух улочек, расположенных на месте деревенской застройки. А ведь по инициативе Василия Сталина на противоположном краю аэродрома, где «квартировала» Академия BBС, был установлен знак: здесь будет сооружен Центральный аэропорт Москвы. Специально для установки этого камня была отсыпана гравием новая дорога, поскольку грязи в районе аэродрома всегда было немерено. Точное место, где был установлен камень, мне никто указать не мог. Да и вообще, я уверен, что по этому аэродрому существует масса интересных документов, вот только где их искать? В Федеральной авиационной службе России мне пообещали дать возможность поискать в архивах, но выразили опасение - гриф с тех документов еще вполне может быть не снят. Тушинский машзавод тоже с момента своего основания и по сей день опутан по рукам-ногам требованиями той же секретности, а раз так, то в городских службах мало что можно найти. Но в любом случае еще живут и здравствуют тысячи москвичей, знавших аэродром Захарково не понаслышке, где-то в домашних коллекциях наверняка найдутся и фотографии тех лет. Чем-то могут поделиться и ведомства, в той или иной степени бывшие причастными к этому аэродрому. Уверен, что эта история интересна не одному мне, и готов принять любую помощь. Еще есть время заполнить белые пятна в новейшей истории столицы.

| |

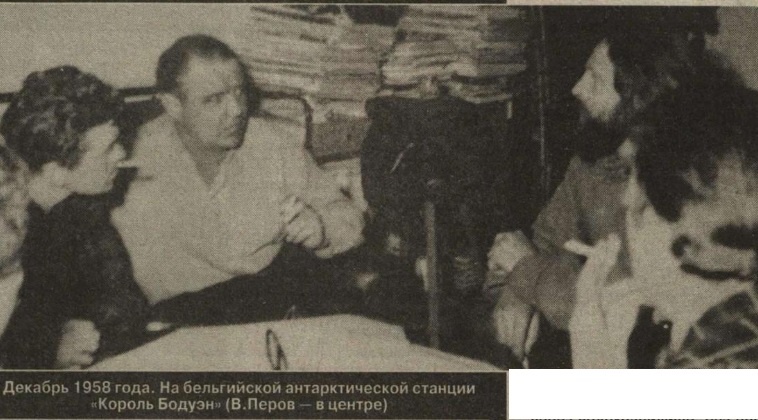

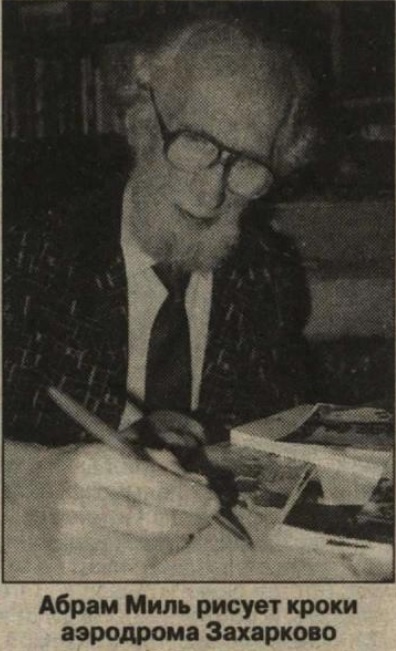

20 января 1999 Алексей ПЕСКОВ Гнездо летающих вибраторов «…Тот раз у нас в программе испытаний был «динамический потолок» - нужно было определить, какую максимальную высоту наберет Ми-4, имея горизонтальную скорость. Дело было весной года, если не ошибаюсь, пятьдесят третьего - тогда вертолеты для всех непосвященных были совершенной диковинкой. Да, а весной, и еще с большой высоты, весь наземный пейзаж представлял из себя «страну озер», ориентировались мы только по высокому шпилю Речного вокзала. А тут забрались мы километров на пять с половиной, да еще на скорости, да еще отслеживали соблюдение всех предписанных испытательных режимов - короче, когда настала пора возвращаться домой, мы поняли, что заблудились. Внизу такие же, как и вокруг аэродрома, несчетные весенние лужи огромных размеров, а спасительного шпиля не видать. Тут Рафаил Капрэлян, летчик-испытатель, мне и говорит: «Леня, мы сейчас сядем, ты у людей спроси дорогу…». А я в салоне работал со своими приборами, был облачен в меховой комбинезон (на большую высоту ходили ведь), в шлемофон -- и в таком виде вывалил из совершенно не известной никому машины навстречу народу, сбежавшемуся смотреть нашу посадку. Увидев меня, люди насупились. Тут я выдал вопрос: «А где Москва?», Лица посветлели - каждый понял, что к чему, и всем было ясно, как надо в таком случае поступить. «Там! Там!» - загалдели все наперебой и стали показывать в совершенно разные стороны. Капрэлян, наблюдая сцену из кабины, засмеялся и позвал меня в машину. Мы взлетели, и он… взял курс по тому направлению, куда никто не показал. «Шпионов» провести не удалось -- Москва оказалась именно там, куда мы полетели, и через несколько минут шпиль Речного вокзала уже сиял перед нашими глазами». Это из рассказа инженера-испытателя Леонтия Грановского, соратника генерального конструктора Московского вертолетного завода Михаила Миля еще с тех времен, когда не существовало ни завода, ни Б, а сам Миль еще работал в ЦАГИ. В «Вечерке» от 20 января вышла первая публикация («Засекречено - забыто?»), посвященная аэродрому Захарково, - он располагался аккурат на том месте, где ныне метро «Сходненская», Химкинский бульвар… Речь шла о том, что в Захаркове на аэродроме, принадлежавшем заводу № 82 (в миру -- Тушинский машиностроительный завод), долгое время базировалась полярная авиация и что этот факт мало кому из москвичей известен. На следующий день начались звонки: я помню, я видел, жили мы неподалеку… И вдруг: а почему вы ничего не рассказали о том, что на аэродроме Захарково впервые поднялись в воздух вертолеты Миля? Как так получилось, что ни один из моих собеседников не упомянул этого факта, я не знаю. Ну заводчан с ТМЗ еще можно понятьпервые годы своего существования КБ Миля квартировало на территории завода, а когда переехало в Сокольники и Панки, увезло свою историю с собой. Почемудругие молчали? После войны чисто авиационное производство на ТМЗ было свернуто, и аэродром делили МАГОН (Московская авиагруппа особого назначения), ставшая ядром отечественной полярной авиации, летно-испытательная станция КБ Миля и ГосНИИ ГВФ. Однако продолжим разговор с одним из старейших сотрудников Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля Леонтием Грановским. Первый раз он услышал о Захарове года за четыре до того, как впервые попал на этот аэродром. Леонтий Анатольевич был тогда, в 1944-м, на производственной практике в Комсомольскена-Амуре. Студенты-старшекурсники занимали на авиазаводе практически все ключевые должности, и спрос с них был далеко не студенческий. Но война шла к концу, и пришло время по-думать об отложенной на неопределенный срок защите дипломных работ. Для этого Грановскому нужно было съездить в Москву, но из Комсомольска, города с чрезвычайно крутым режимом секретности, уехать на «материк» было весьма непросто, нужно было оформить кучувсяких бумаг. Но, будучи по делам в Хабаровске, он сказал одному из спецов тамошнего авиазавода, что ему надо в Москву, И услышал, что вот-вот в столицу вылетает самолет, и если есть желание, то можно туда-обратно слетать на нем. Но - под личную ответственность: летчик вроде бы не знает, что у него в грузовом отсеке заяц… Уже в полете пилот пояснил пассажиру ситуацию: коли их примет аэродром Захарково, то проблем у Леонтия не будет -- там режим не строгий. А вот если посадят в Филях, то из самолета вообще лучше нос не высовывать -- заметут без документов, и ничего никому не докажешь. (Тут я впервые услышал о еще одном "неизвестном" московском аэродроме. В прошлом номере я упоминал Измайловский, теперь вот всплыл тот, что принадлежал заводу, ныне носящему имя Хруничева. Буду благодарен читателям за любую информацию об аэродромах военных времен Москвы и окрестностей, тех, что давно исчезли с лица города. -- А.П.). Посадили в Филях. Два дня наш герой просидел в грузовом отсеке самолета, втихаря подскармливаемый экипажем, а потом… Потом вернулся в Хабаровск. И когда, уже работая у Миля, Грановский услышал, что испытательная база будет располагаться в Захаркове, вспомнил свою «экскурсию» в столицу. За свой первый вертолет Михаил Миль получил в ЦАГИ выговор: ему поставили задачу сделать натурную геликоптерную модель (ГНМ) для продувки в аэродинамической трубе, а он со своими сподвижниками довел втихаря эту разработку до полноценного вертолета. Зато потом госкомиссия признала эту разработку перспективной, Миль получил свое КБ, и два года новорожденная фирма жила за забором ТМЗ. А летно-испытательная станция просуществовала в Тушине практически до застройки территории аэродрома. Первые три Ми-1 делали в Киеве, и на испытания в Захарково их доставили по железной дороге. Сколько мучений пережили создатели и испытатели первых вертолетов, не перечесть. Миль не без основания называл вертолет «летающим вибратором», вкладывая в это понятие смысл, весьма далекий от современного сексшоповского значения. Проблема вибрации стала камнем преткновения для всех создателей геликоптеров (слово «вертолет» ввел в обиход в 1950 году Камов) -- Сикорский, Братухин, Камов, Миль, Яковлев и теоретическими изысканиями, и методом тыка искали пути избавления от дикой тряски. Грановский работал в специально созданной группе тензовибрографирования, занимавшейся исследованием возникающих в конструкциях напряжений и вибраций. Львиная доля практических работ выполнялась в ходе полетов опытных машин… Но об этом аспекте истории отечественного вертолетостроения еще можно прочитать в литературе, а вото месте, где впервые оторвались от земли вертолеты Ми-1, Ми-4, Ми-6 и, кажется, Ми-8, нигде ни словечка. Только известный летчик-испытатель и писатель Марк Галлай, одно время испытывавший Ми-1, в одной из книг проговаривается: «Я сделал большой круг на высоте ста -- ста пятидесяти метров вокруг аэродрома, прошел над зеленоватым льдом водохранилища -- с множеством замерших над лунками рыбаков, -- развернулся вокруг увенчанного звездой (вблизи она оказалась неожиданно большой) шпиля речного вокзала, сделал полный замкнутый виражи пошел на посадку». Но водохранилище было для вертолето строителей не только приятным элементом пейзажа и ориентиром. Так же, как полярные летчики использовали огромное водное пространство для посадки своих летающих лодок, так и создатели первых вертолетов, приспособленных для посадки на воду, испытывали их тут же. Все, кто бывал в Захаркове в «аэродромные» времена, вспоминают огромные пространства грязи. Может, не столь долго длилась распутица, но уж врезалась в память… Форма у всех была соответствующая - кирзачи, ватник. А как кто-нибудь из авиационной профессуры пожалует ознакомиться с испытаниями, так были случаи - - на закорках носили «интеллигенцию» через грязь к домикам испытателей. Если кто из работников в чем оплошность допустит, то была стандартная для всех, без чинов и званий, кара ставили головой на землю и, держа за ноги, выговаривали все подходящее. Как рассказал Абрам Миль, дальра Михаила Миля, пришедший работать в КБ одним из первых, в Захарконе существовало интересное правило: те сотрудники, которые обзавелись личными машинами, во-первых, никогда их не запирали, оставляя на территории аэродрома, а во-вторых, никогда не уезжали, не взяв попутчиков. Так по трансляции и передавали: «Такой-то едет туда-то, есть два свободных места!». Попутчики -- это понятно, аэродром-то был за городом, концы далекие. А вот насчет «не запирали» мне вначале показалось неким снобизмом, но Миль-маленький (так в КБ называли Абрама Миля, в отличие от Михаила Миля, который был Мильбольшой) привел для примера один эпизод -- и все стало на свои места. На аэродроме шла обычная работа, все были заняты своим делом, так же, как и летчик-испытатель Всеволод Виницкий, который раз за разом в дальнем углу летного поля отрабатывал посадку на авторотации. Поясню термин. В случае отказа двигателей вертолет не падает камнем -- несущий винт раскручивается набегающим потоком воздуха и создает определенную подъемную силу, которая замедляет скорость падения и стабилизирует машину. Это и называется авторотацией. Несколько раз у Виницкого посадка прошла благополучно, на его упражнения уже не смотрели столь внимательно, но вдруг раздался глухой удар… Перекосившаяся «четверка» с отлетевшей хвостовой балкой замерла в дальнем конце аэродрома. Все присутствующие мгновенно набились во все рядом стоявшие машины и помчались к месту аварии. Летчик, к счастью, не пострадал -- ходил немного растерянный вокруг разбитой машины, и первое, что произнес, было: «Едем на разбор полета…». А что касается посадок на вертолетах с неработающими двигателями, то методики, которые начали разрабатывать в Захарково, в дальнейшем спасли десятки жизней. Но гибли и испытатели. Именно из Захаркова в свой последний полет на Ми-1 отправился шеф-пилот милевского КБ Матвей Байкалов. В Жуковском, на аэродроме ЛИ И, его ждали члены госкомиссии, и буквально за несколько минут до посадки неожиданно разрушился вал, идущий к хвостовому винту вертолета. Машина накренилась и на глазах у всех рухнула наземь с высоты метров двухсот… После этого валы стали делать цельными, используя заготовки пушечных стволов, но Байкалова, выжившего в страшной мясорубке ночных воздушных боев над Москвой, было не вернуть. …Небо над деревней Захарково уже давно не тревожит гул авиационных моторов. Да и деревни нет. А мальчишки, жившие в близлежащих местах («мальчишкам» сейчас в районе полтинника, а кому и под шестьесять), до сих пор вспоминают, как их неудержимо влекло к вертолетным и самолетным стоянкам. Что за проблема - вон стоят, иди да смотри! Но вылавливали пацанов, не давали потрогать мечту руками. Теперь никаких проблем -- вышел из метро «Сходненская", и ты аккурат на месте, где стояли вертолеты. https://yandex.ru/archive/catalog/db6fb9d4-988f-40...

| |

В самом конце пятидесятых наш новый дом по Сходненской 31 был крайним, далее - примитивный забор из колючей проволки с множеством дыр и поле. Для нас, пацанвы, самым притягательным, но и строжайше запретным было проникнуть на территорию, где беспорядочно валялись несметные богатства. Болтики, гаечки, приборчики непонятного назначения, глаза разбегались. Самым желанным было найти разбитые остатки деталей из магниевых сплавов, чтобы потом покидать в жаркий кастёр и наслаждаться фейерверком. Однажды нашли какой то замысловатый приборчик, намертво привинченный к станине. Неподалёку оказался брошенный кислородный баллон с остатками содержимого. Пришла идея подташить к станине, прицепить шланг и поджечь струю, отрезав приборчик. Не зря в школе изучали свойства кислорода! Спас от возможной гибели в последний момент вохровец с мосинкой за плечами. Большое спасибо, товарищ Гвардии Рядовой, вернул лет на 65 назад... . | |

Все лавры assaur я только сливки сверху снял. | |

assaur`у - отдельная, персональная благодарность. Но и снятие сливок - самостоятельное искусство. | |

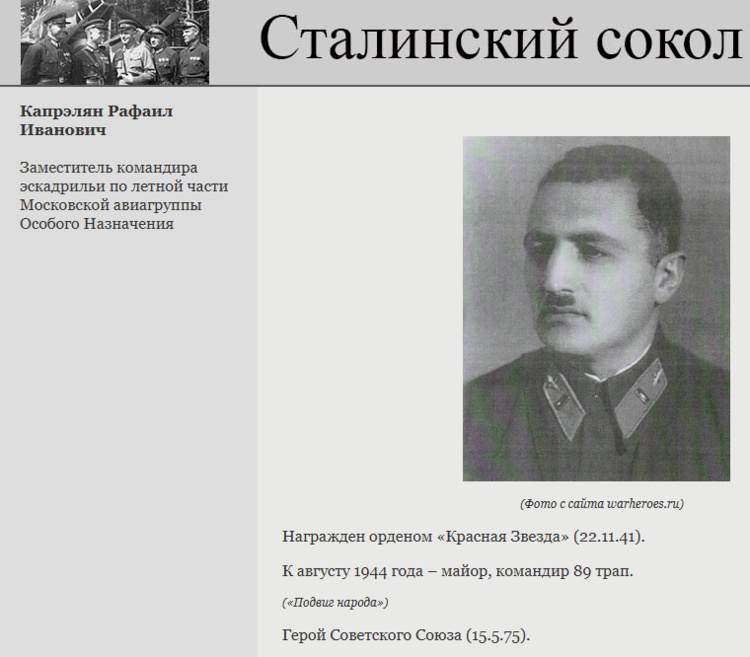

О Капрэляне упоминала газета "Сталинский сокол" (только фамилия в общем перечне). 11.01.1942 г.

| |

Меня интересует футбольное поле на котором в свое время тренировалась футбольная команда ВВС. Или хоккейная коробка (на худой конец). Сосед дядя Леша (чемпион Союза по мотогонкам 50-х годов) как-то в разговоре сказал что его, как он сказал, "Сашка Виноградов" ( а может быть его и Сашку Виноградова) взял в команду, а потом выгнал потому что он бегать не любил. На вопрос где было поле он махнул рукой в сторону аэродрома о котором вы рассказываете. Вот я и думаю было там это поле или нет? | |

Ничего похожего на спортивные сооружения, даже самого примитивного свойства начиная с 1959 года до прекращения фунционирования аэродрома по прямому назначению, мы, несмотря на лазания по территории вдоль и поперёк, не обнаружили. Позднее, на краю леса обустроилась заводская лыжная база. | |

Спасибо. Значит дядя Леша не туда махнул рукой. Вот что я пытаюсь найти:

Это 1955 год. Там играли не только в ручной мяч, но и в футбол и хоккей. Нашел! Это стадион "Луч"! Бывший стадион Центрального аэроклуба СССР имени В.П. Чкалова и бывший стадион ЦСК МО).

Был там всего 1 раз в тире. Стреляли из мелкашки от школы. | |

Первый семестр, первого курса МАИ (осень 1986) - проходила физкультура. | |

В середине восьмидесятых, служба в Москве, ежегодная сдача нормативов на этом стадионе, в том числе в тире из ПМ, где то на даче грамота за II место, а с аэродрома неоднократно вылетал в командировки по Союзу... . | |

Текст компоновать не стал... уж больно озобилует неточностям... | |

- Вылетали мы с жутко засекреченного и потому мало кому известного подмосковного Захаркова, где располагалась Московская авиагруппа особого назначения (МАГОН). Архангельск, Дудинка. Мыс Челюскина и наконец - - Северная Земля. | |

Небольшой совет по ссылке на конкретную страницу. Надо найти конкретный номер газеты (../../....), открыть его. Потом открыть нужную страницу и уже ссылку на нее скопировать. Она будет короткой. | |

Спасибо! Но с телефона ничего не получилось. Доберусь до стационара, обязательно попробую... | |

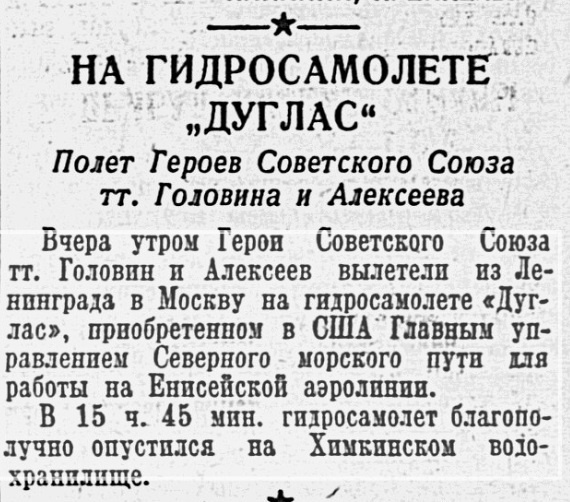

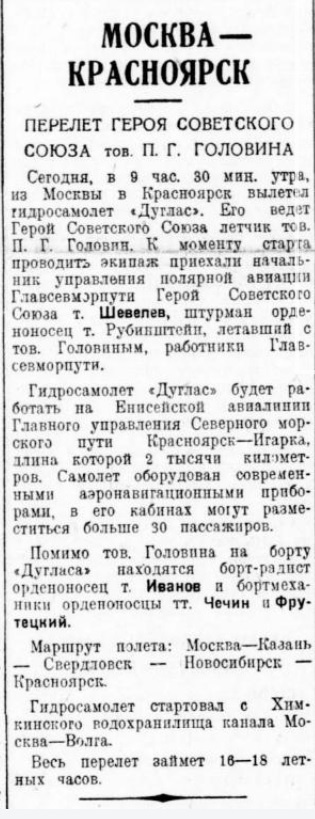

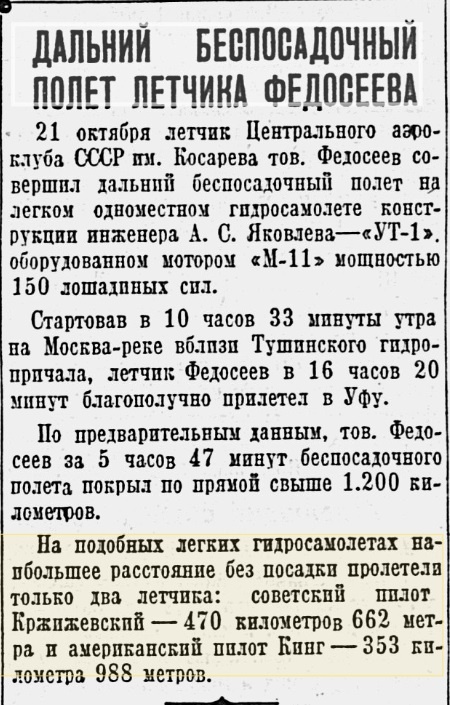

https://yandex.ru/archive/search?text=%D0%B3%D0%B8... Красная звезда, 1937, выпуск №164

Вечерняя Москва, 1937, № 185, 14 августа https://yandex.ru/archive/catalog/d6da484f-c27b-47... | |

Через некоторое время постановление правительства было оформлено, и в декабре 1947 года ОКБ главного конструктора Миля М. Л. было создано на территории, завода № 382 в г. Тушино на базе расформированного ОКБ Пашенина (завод № 82 в Тушино и ОКБ-82 М. М. Пашинина. — Ред.). В архиве М. Л. Миля сохранился приказ министра авиационной промышленности, который он, как всегда, редактировал сам, вынуждая Шишкина С. Н. выделить ему все, что необходимо для работы. Приказ Министра авиационной промышленности Центропункт Во исполнение постановления Совета Министров от 12 декабря 1947 года. Приказываю: 1. Организовать Опытное Конструкторское Бюро Главного конструктора М. Л. Миля на базе завода № 383 МАП. 2. Назначить тов. Миля М. Л. Главным конструктором и ответственным руководителем завода № 383. 3. Обязать начальника ЦАГИ Шишкина С. Н. предоставить возможность ОКБ тов. Миля работать по проектированию геликоптера, строящегося по правительственному заданию, на территории ЦАГИ до 1 мая 1948 годаНа обороте этого листка Михаил Миль нарисовал ослика, сбрасывающего с горы огромный камень, так он оценил свои гигантские усилии, добиваясь решения правительства о создании ОКБ. Через год начались заводские испытания. В бюро было 25 человек, и только М.Л. тогда был единственным, кто имел опыт работы над винтокрылыми. Этот одновинтовой геликоптер ГМ-1 (геликоптер Миля) начал этап соревнования с фирмой Сикорского, геликоптер которого (S-51) уже получили мировое признание. Правительство выделило деньги на построение 3 первых машин, которые собирали в Киеве. Однако судьба оказалась очень жестокой, и в 1948 году погибли две машины. Третий экземпляр привезли из Киева в ящиках россыпью, его собирали своими силами сотрудники в Захарково. Неизвестный Миль | |

Виталий Георгиевич Волович |