Улицы Тушино | |

|---|---|

В этом материале рассказывается об истории названий тушинских улиц. Вы узнаете кто такие эти таинственные фабрициусы, лациусы и прочие саломеи. Описания снабжены иллюстрациями. В данный момент список улиц неполон. Но работа продолжается и принимается любая помощь. В частности, остаются неясности с улицей Долгова и Мещерякова | |

tenato, 15 февраля 2016, писал: Pietro1988, 15 февраля 2016, писал: Просто пока в 2008 г. не открыли соединение западной и восточной Лациса, кусок от общежитий до Панфиловцев считался улицей Вилиса Лациса (на многочисленных картах было нарисовано именно так). То есть она была разделена на две части: от метро Планерная до Панфиловцев и от НИИАТ до д.31 к.1. Потом построили соединение, и тот кусок превратился в Туристскую. | |

scherlok, 15 февраля 2016, писал(а): Хорошо что вы сказали и напомнили. Вроде бы так и было, просто я внимания особо не обращал. Тем более что на этом куске до строительства Панфилата особо не было жилых домов, а было пустое поле и две автостоянки. Теперь и возникает путаница на перекрестке у общаг: Туристская - продолжение Лациса, а сама Лациса меняет направление направо и "ломается". Еще интересен тот факт, что автобусные остановки в сторону метро Планерная, расположенные на мизерном расстоянии друг от друга, находятся по разные стороны от перекрестка. | |

tenato, 15 февраля 2016, писал: В улицу Туристскаса ) | |

scherlok, 15 февраля 2016, писал(а): Pietro1988, 15 февраля 2016, писал: По поводу года могу запамятовать. Не в 2008-м всё-таки открыли соединение, а либо в 2006-м, либо в 2007-м. Никто точно не помнит, в каком году начали строить перемычку улицы Вилиса Лациса, и в каком закончили? Согласно порталу retromap.ru, в 2003 г. перемычки ещё не было, а к 2007 г. она уже была построена. | |

National, 15 февраля 2016, писал: Так это название уже было у Туристской, сколько себя помню школьником, так там все время раскопки какой-то мега канализации были. | |

scherlok, 16 февраля 2016, писал(а): Насколько я помню, в конце 2006 года соединение западной и восточной части Вилиса Лациса было проложено, но полноценное движение еще не открылось. Скорее всего, в 2007 году. Просто я немножко подзабыл, что тот кусочек в то время относился к Вилиса Лациса, но теперь вспомнил. | |

National, 15 февраля 2016, писал: Amigo, 16 февраля 2016, писал: Было, но неофициальное. Сейчас же предлагаю официально закрепить. | |

Кстати..., про названия. С названием всё понятно, но не слыхал, что они вернулись трупами. Обречённо.

"Проезд Стратонавтов, проходящий вдоль Рижской ж/д до Волоколамского шоссе. Нет, «стратонавты» — это не старинное название космонавтов. И вообще вряд ли последние два-три поколения москвичей знают о том, кто это такие. А вот те, кто родился до войны — помнят и еще как. Речь идет о военном летчике Федосеенко, физике Усыскине и инженере Васенко, погибших в 1934 году при первом и последнем полете стратосферного воздушного шара «Осоавиахим-1». По данным комиссии, расследовавшей обстоятельства катастрофы, главной причиной стал неправильный выбор времени года — вместо того чтобы дождаться весны, создатели стратостата назначили полет на 30 января, чтобы таким образом прославить проходивший в эти дни в Москве XVII Съезд. Кстати никто им никаких «намеков» на это не делал — решили именно сами, видимо понятие «медиа-эффект» существовало уже тогда. В результате надутый теплым воздухом шарик, поднявшись на рекордную высоту в 22 километра, нагрелся от прямых солнечных лучей и пилотам, для того чтобы начать снижаться пришлось держать клапан открытым около трех минут. А когда на высоте 12 км, температура воздуха внутри оболочки практически сравнялась с забортной, потерявший большую часть воздуха шар перешел в неконтролируемое падение. Покинуть герметичную гондолу и выброситься с парашютами статонавты не могли, поскольку системы аварийного выхода там попросту не было — крышка держалась на 12 болтах, вывинтить которые, находясь внутри бешено вращающейся во все стороны железной банки, было попросту невозможно. Похоронены были Федосеенко, Усыскин и Васенко не где-нибудь, а в Кремлевской стене." | |

Да, жалко бедных героев-стратонавтов, так неудачно погибли. В их честь есть даже памятник в сквере около зданий ДОСААФ недалеко от "Вымпела".

| |

Более того, Долгов, в честь которого тоже названа тушинская улица тоже стратонавт.

Каламбур вспомнил. | |

Ну, раз Райнис у нас теперь Плиекшан и все его его фамилию худо-бедно выучили-запомнили, то давайте двигаться дальше...

| |

Улица Соломеи Нерис. Саломе́я Не́рис (лит. Salomėja Nėris, настоящая фамилия — Бачинскайте), литовская поэтесса. В 1940 году она вошла в состав полномочной делегации, которая ходатайствовала перед ВС СССР о приеме Литвы в состав Советского Союза. В 1941 году избрана депутатом ВС СССР. Литературным именем поэтесса выбрала себе название литовской реки — Neris. Однако в 1940 году она получила письмо от своих учениц из женской гимназии в Паневежисе, в котором ее называли предателем родины и где, в частности, были слова: «Ты не смеешь больше называть себя именем святой для нас реки — Нерис». После этого Саломея добавила диакритический знак над "e" и с тех пор ее литературное имя стало звучать довольно странно, ибо слово „nėris“ в литовском языке имеет значение «кузнец». | |

Забавно... не мог даже подобного предположить. Река Нерис, она Вилия... В далёком 84-м довелось искупаться в этой речке в районе города Ионава. | |

"В память об олимпийском чемпионе и чемпионе Европы, футболисте Игоре Александровиче Нетто (1930–1999 годы) восточному участку Проектируемого проезда № 5219, расположенному в районе Покровское-Стрешнево (СЗАО) рядом со стадионом «Спартак», присвоено наименование «улица Игоря Нетто»" - https://www.mos.ru/mayor/themes/5299/7389050/ | |

На правом берегу кто-то из наших, иваньковских, приладил лестницу в воду, было очень удобно сходить в воду. А по линии левого берега стояли быки швартовочные. С удивлением увидела, что их больше нет. Правда, давно не была на малой родине. | |

https://dzen.ru/a/YzlN2aGYD3xZaQBg Сама статья конечно интерасна.... но комментарии интересней... | |

В этом комментарии прекрасно всё: начиная от изумительного креативного мышления и заканчивая чудесными историческими знаниями и аллегориями | |

Было бы прекрасно актуализировать и исправить информацию, указанную про улицы: 6) улица Мещерякова названа в честь публициста и революционера Н.Л. Мещерякова, даже фото таблички здесь уже публиковали. | |

Под этим названием она не могла именоваться в конце 40-х годов. В те годы она была Садовой. | |

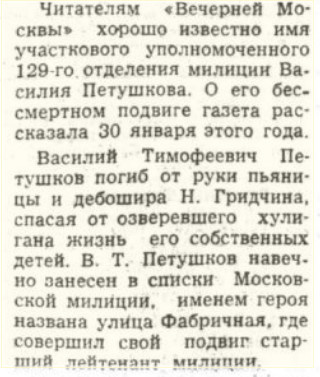

https://petrovka-38.com/arkhiv/item/samootverzhenn...

Плакат, 1970: "В. Т. Петушков, участковый уполномоченный 129 отделения милиции гор. Москвы самоотверженно защищал мать с детьми, подвергшуюся нападению вооруженного хулигана. Именем Петушкова названа одна из улиц Москвы." Художник: А. Б. Арсеньев, стихи: А. Жарова | |

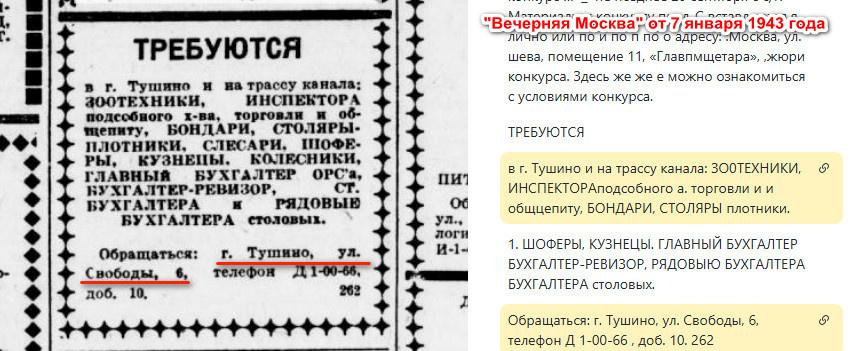

Вечерняя Москва. 16 мая 1962 года. Даю ссылку на страницу газеты от 30.1.62. Проверка на возможность использования. https://yandex.ru/archive/catalog/8567f4ef-cf4a-44... Ха, сработала! | |

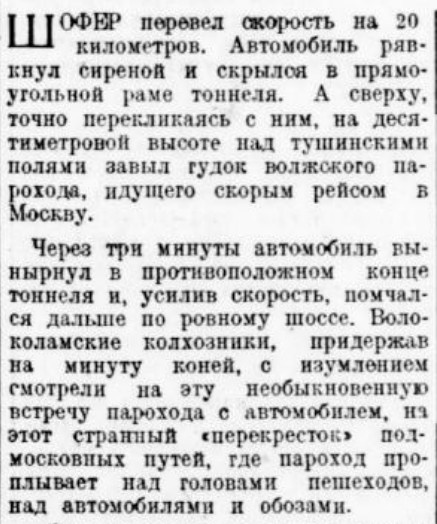

Стиль 1935 года от журналиста Ю. Золотарева. "Шоссе под каналом".

Гоним под 20! Рявкаем сиреной! Помчались дальше! Время, вперед! | |

Не хватает в статье ответного гудка паровоза на этом перекрёстке... В мае 1971-го угодил ребёнком в первую инфекционную... Та что через Волоколамку, напротив больницы МПС. Пока лежал с температурой, часто слышал паровозные гудки... как только стало полегче, подошёл к окну и увидел насыпь и здание Ж/Д станции. Теперь, как только слышал гудок, устремлялся к окну, посмотреть на железнодорожный состав, но всякий раз когда подбегал, насыпь была пуста... Медленно видно бегал. Уже перед самой выпиской, услышал гудок, рванул к окну.... "Ни хрена себе паравозик" - подумал тогда я, увидев над насыпью проплывающие надстройки палубы "толкоча".... С тех пор меня уже мало чем можно удивить.... | |

Огромное спасибо за материал - сколько я не искал, самым ранним до этого находился только 47 год, теперь настоящие рамки можно ещё сузить. Насчёт Садовой - не забывайте, что тогда это были разные улицы, объединенные только в шестидесятые годы! | |

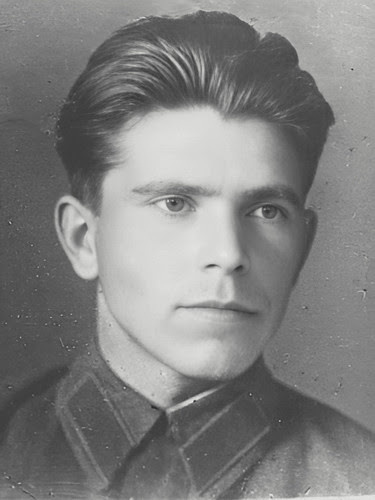

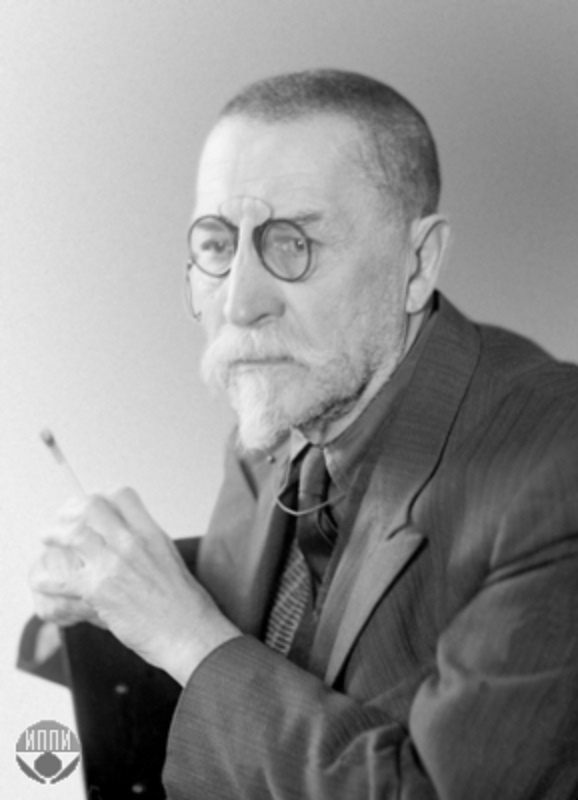

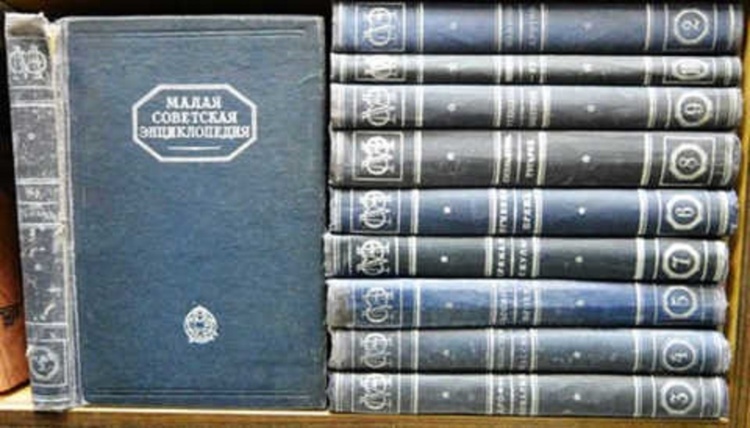

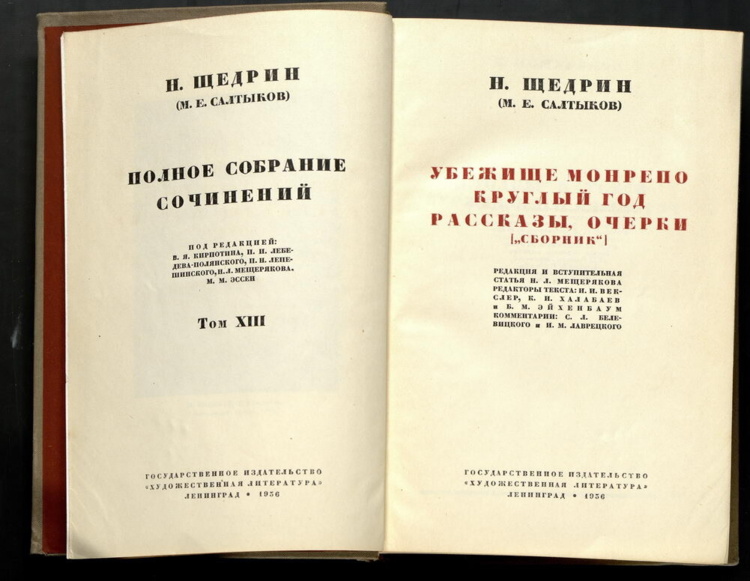

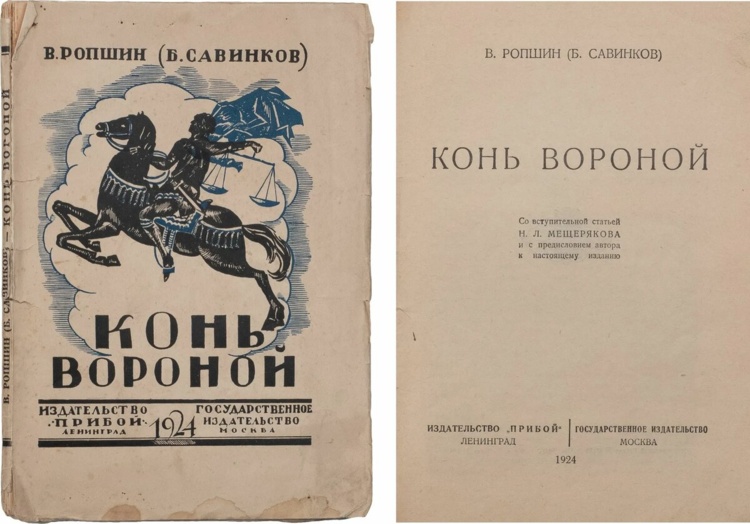

https://dzen.ru/a/ZwwVuBfr3w_h_2nM Герои ушедшей страны. Ушедший в небо.Имя Ивана Мещерякова носит одна из улиц в Волгограде, а на его родине ему установлен бюст. С его портретом шли по улицам Ржева во время шествия "Бессмертного полка", а школа, в которой он учился с гордостью носит теперь её имя. Он был самым настоящим героем. Ну почему же был? Он и есть - один из героев нашей ушедшей в историю страны, под именем СССР.  коллаж из открытых источников интернет Краеведческий форум Тушина в 1990-х годах задавался вопросом, почему и в честь кого получила своё новое название улица Советская. Ответ был просто изумительным! "Нам не удалось достоверно выяснить в честь кого названа улица, но есть предположение что в честь Героя Советского Союза Мещерякова Ивана Ивановича. Летчика-истребителя (Миг-3, Лагг-3), командира эскадрильи. Погибшего в 1942 году при воздушном таране самолета противника. На этот момент это был второй его таран. Первый окончился успешно и летчик уцелел". А знаете, мне очень нравится эта теория. В Жирновском районном краеведческом музее, что расположен в Волгоградской области, хранится портрет Ивана Мещерякова, сделанный со старой фотографии. На снимке молодое открытое лицо, прямой, ясный и смелый взгляд, тёмные волосы строго зачёсаны назад. Ничто не говорит о том, что этому человеку уготована особая судьба - погибнуть в небесном бою, навсегда впечатав своё имя в историю.  Герой Советского Союза лётчик Иван Мещеряков Иван Иванович Мещеряков родился 3 сентября 1908 года в крестьянской семье в небольшом доме, расположенном в северной части села Нижняя Добринка из-за частых пожаров именуемой Гореловкой. Здесь прошли его детство и отрочество. Как пишут о герое-лётчике в своей книге, посвящённой землякам-нижнедобринцам, Александр Бусалаев и Игорь Цыкин: "Рос Иван целеустремлённым и не по годам смышлёным и рассудительным мальчишкой. Эти качества выделяли его среди сверстников. На улице за ним даже закрепилась кличка "Иван-мудрый". Взрослые тоже ценили подростка за его недетские качества и обращались к нему с почтением и по батюшке – Иван Иванович".

Самолёт Миг -3 ( аналогичный точнее), на котором И.Мещеряков летал в 1941 году Война застала молодого, но уже опытного пилота в составе 10-й авиационной эскадрильи погранвойск НКВД, которая базировалась на аэродроме Каролина под Гродно. Здесь же Иван получил боевое крещение. Неожиданно обрушившиеся на аэродром бомбовые удары немецких самолётов нанесли авиационному подразделению ощутимый урон, и в воздух смогло подняться лишь одно звено. Ведомая Мещеряковым тройка вступила в бой с шестью вражескими самолётами и уничтожила четыре боевые единицы противника. В короткой и жестокой схватке пали смертью храбрых несколько лётчиков- *** Я никогда не слышала о лётчиках-пограничниках, о лётных пограничных частях и т.п. Наверное, это упущение. А может, в той литературе, что была в доступе в институте и позже, просто об этом не писали? Да, я помню строки школьного старого учебника, в котором рассказывалось, как бомбили приграничные аэродромы в первые дни, или даже часы, Великой Отечественной, но никогда не писалось, что это были пограничные части НКВД. Может так хотели от аббревиатуры НКВД откреститься? Так история всё расставляет по местам. Её не спрячешь... На протяжении всей войны лётчики-пограничники воевали бок о бок с частями ВВС Красной Армии, неизменно проявляя высочайшее лётное мастерство. Лётчиков - пограничников нередко выручали навыки, полученные в мирный период пограничной службы. *** От полёта к полёту всё твёрже становился в небе почерк старшего лейтенанта. А 20 сентября он совершит свой первый воздушный таран. Рано утром 20 сентября 1941 года большая группа немецких бомбардировщиков Ju-88 пыталась нанести удар по аэродрому Дугино, где базировались наши истребители и штурмовики. Взлетевшие по тревоге МиГ-3 и ЛаГГ-3, которые только что возвратились с боевого задания, перехватили вражескую группу на подходах к аэродрому и смелыми атаками расстроили её боевой порядок. Лишь отдельным "Юнкерсам" удалось прорваться к аэродрому и сбросить бомбы, которые разорвались на лётном поле, в лесу, неподалеку от стоянок штурмовиков Ил-2 и в районе полевых авторемонтных мастерских. В скоротечном воздушном бою многие лётчики сбили по одному бомбардировщику. Но не вернулся на аэродром заместитель командира эскадрильи. Тягостным было ожидание. Как-то не верилось, что Иван Иванович Мещеряков погиб. Уважали его, спокойного на земле, но грозного для врага в воздухе. Среди молодых пилотов 33-летний заместитель комэска, налетавший на разных типах машин не одну сотню часов, выделялся боевым опытом, числом сбитых вражеских самолётов. Какую бурную радость пережил каждый, когда по телеграфу сообщили, что он жив и здоров, вылетел в полк! А через некоторое время Мещеряков вышел из самолёта связи веселый, улыбающийся. О своём бое он рассказал так: "Вылетел я по тревоге наперехват фашистских бомбардировщиков. Иду на предельной скорости к линии фронта на высоте 3000 метров и вдруг вижу 5 "Юнкерсов". Набрал высоту, стал атаковывать их. Строй противника нарушился. Смотрю, один бомбардировщик отстал. Решил заняться им. Приблизился, дал по нему очередь одну, другую - враг продолжал идти на запад. Повторяю маневр, подхожу ближе, прицеливаюсь, нажимаю на гашетки. Самолёт привычно задрожал. И вдруг в самом начале очереди оружие замолкло. Сделал перезарядку. Результат тот же. И такое взяло меня зло. Решил пойти на последнее - винтом ударить по хвосту вражеского бомбардировщика. Прибавил обороты, дистанция заметно сократилась. "Ястребок" настигал врага. Цель всё ближе и ближе: 50, 30, 20, 10 метров. Перед глазами яркий, будто раскрутившийся меч, диск воздушного винта. За ним, как в ореоле, хвост вражеского бомбардировщика. Ещё ближе... Остальное уже не улавливалось сознанием. Треск - винт сечёт металл хвостового оперения; "Юнкерс" камнем пошёл вниз. Раненый мой самолёт задрожал, словно в лихорадке. Появилась тряска мотора, козырек кабины залило горячей водой и паром. Пару минут машина ещё планировала, словно дожидаясь, пока лётчик воспользуется парашютом. Мотор работал с перебоями. Лишившись тяги, машина стала резко терять высоту. О том, чтобы добраться до своего аэродрома, не могло быть и речи. Быстро осмотрел местность, развернул самолёт на более пригодную площадку, выпустил щитки и с ходу посадил самолёт с убранными шасси. Фашист нашёл себе могилу на окраине города Ярцево". Читая, я удивляюсь тому, как вроде бы скупо, но в то же время очень эмоционально описывает свой таран пилот. Словно говорит: ну а что такое я сделал? Это бы любой лётчик смог. Не любой... 3 ноября 1941 года заместитель командира эскадрильи 129-го истребительного авиационного полка лейтенант И.И. Мещеряков был награжден орденом Красного Знамени. Из наградного листа, подписанного ещё 3 сентября 1941 года, до того боя, в котором он совершил свой первый воздушный таран: "Имеет 54 боевых вылета, 65 часов боевого налета, из них четыре воздушных боя. Сбил один самолет противника "Хенкель-111". Четыре налета на аэродром противника, где было уничтожено четыре самолета противника. 17 штурмовых действий по живой силе противника". С сентября по декабрь Иван Мещеряков прошел путь от лейтенанта до капитана. Все это время полк не выходил из боёв. К декабрю 1941 года он совершил 135 боевых вылетов, в 15 воздушных боях сбил 5 самолётов противника.  фото из открытых источников интернет В свой последний полёт лётчик-истребитель, командир 2-й эскадрильи 5 ГИАП капитан Иван Мещеряков вылетел 8 февраля 1942 года. Описание этого воздушного боя очень напомнило мне многие кадры из художественных фильмов, посвящённых нашей военной авиации - так чётко и -опять же - эмоционально о нём рассказано: ...По сигналу, поступившему с поста наблюдения, эскадрилья быстро поднялась в воздух. Встретив большую группу вражеских самолётов, наша группа вступила в бой. В небе завертелась адская карусель. В этой круговерти на счету была каждая секунда, малейшая оплошность могла стоить жизни. Мещеряков направил свой самолёт вверх и, сделав крутую горку, оказался над одним из "Мессеров". Поймав в прицел вражеского пилота, он дал длинную очередь. "Мессер" с натужным рёвом перевалился на правое крыло, задымил и сорвался в штопор. Несколько минут спустя получил своё и вражеский истребитель, упорно пытавшийся сбить самолёт Мещерякова. Проводив взглядом падающий истребитель, Капитан огляделся и сразу же оценил обстановку. Правый ведомый оказался в затруднительном положении: сверху на него насели два "Мессера". Второго ведомого нигде поблизости не было. Мещеряков кинулся на выручку товарищу, хотя боеприпасов уже не оставалось. Однако "Мессеры" на этот раз были внимательнее. Увидев, что машина Мещерякова не стреляет, немцы, оставив в покое ведомого, бросились к нему. Развернув самолёт, Мещеряков направил его прямо на ближайший "Мессер". Он шёл в лобовую атаку. Вероятно, вражеский лётчик рассчитывал, что нервы советского аса не выдержат, он сделает горку и в этот момент будет прошит пулемётной очередью. Однако когда понял, что русский не собирается отворачивать, было уже поздно... Лейтенант Чехов видел страшную дуэль, но помочь своему командиру ничем не мог. Надеясь на чудо, он сопровождал до земли падающую машину товарища и надеялся, что вот-вот в небе появится купол парашюта. Но вопреки ожиданиям самолёт врезался в землю недалеко от станции. Видимо, однополчане долго не верили в гибель капитана Ивана Мещерякова. В извещении, которое послали его отцу Ивану Степановичу в Нижнюю Добринку, сначала было сказано "пропал без вести"... Воздушный таран - приём смелых лётчиков. Он требует виртуозного владения самолётом, исключительной выдержки, железных нервов, огромного душевного порыва, дерзкого натиска. Иван Мещеряков доказал, что обладает этими качествами. Его подвиг стал достоянием всех лётчиков Западного фронта. О нём писала армейская и фронтовая печать. "Где, в какой стране мог родиться такой приём атаки, как таран ? - писал трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин. - Только у нас, в среде лётчиков, которые безгранично преданы своей Родине, которые ставили её честь, независимость и свободу превыше всего, превыше собственной жизни". В годы Великой Отечественной войны воздушный таран, безусловно, не был предусмотрен воинским уставом и инструкциями. И наши лётчики прибегали к такому приёму не по приказу – ими двигали ненависть к захватчикам, чувство долга и личной ответственности за судьбу Родины. За годы войны тараны совершил 561 советский летчик, причем 33 из них – дважды. В их числе и уроженец волгоградской области Иван Иванович Мещеряков.  Фото с "Бессмертного полка" Ржев. 5 мая 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР командиру эскадрильи гвардии капитану Мещерякову Ивану Ивановичу за образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, присвоено звание Героя Советского Союза. А ещё он был награждён орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды (посмертно). *** А может и правда, наша Тушинская улица, заканчивающаяся у ворот военного завода, выпускавшего авиамоторы для военных истребителей Микояна и Лавочкина, названа была в честь ЭТОГО Героя Советского Союза? Ну скажите, при чём тут дедушка-цензор, знавший шапочно Ленина в эмиграции, а потом выпускавший МСЭ???? Просто это было бы более логично и ПРАВИЛЬНО. Знаю, что переименовывать улицы в Москве нельзя, если это не бывшее историческое название. Знаю, что никто не будет менять описание улицы в различных энциклопедиях... Но... А знаете, для меня эта улица будет улицей лётчика Ивана Мещерякова. Я для себя решила! И пусть меня ругают те, кто этого захочет. Я переживу. Герои ушедшей страны. А кто такой Мещеряков? Проходя по улице Мещерякова, прочитав надпись на табличке в конце улицы, после прогулки просматривая различные справочники, я всё пыталась понять: кто такой этот Мещеряков, в честь которого переименовали нашу тушинскую Советскую улицу? Что он такого сделал?Старое-то Тушино связано было либо с авиацией, либо с каналом и Химкинским водохранилищем... Ну вот в логике, какой процент можно дать, что среди улиц, с авиационными названиями, улица идущая к проходной военного авиационного завода будет носить имя партийного цензора, который до революции больше сидел в Сибири, чем работал в различных партийных печатных изданиях? Серьёзно? Именно в честь него - "главного цензора" стран советов в середине Тушинского района стала называться улица? Ребята, я -против. Но всё же рассказать и о нём придётся.  Фото из открытых источников интернет. Николай Леонидович Мещеряков родился в небольшом городке Зарайске 9 марта 1865 года. В своей автобиографии он потом написал: "Отец был сыном крестьянина Рязанской губ., но деду удалось каким-то образом устроить его для ученья в Московск. земледельч. школе. Мать происходила из мещанской семьи. Детство провел в деревне, где отец служил агрономом. Отец умер, когда мне было 8 лет." Очень скупо, согласитесь. Он учился в реальном училище Зарайска, когда в его жизни произошёл самый обычный случай: роясь в книгах одной знакомой, случайно наткнулся на первый том "Капитала". Имя Маркса уже завораживало и требовало задавать вопросы о мире вокруг, а тут такая удача! Правда, как потом признавался сам Николай Леонидович, чтение этой книги продвигалось с величайшим трудом. Но на несколько месяцев эта легальная книга Маркса стала настольной. Ну а молодой Николай Мещеряков тем временем окончил Зарайское реальное училище и поступил в Петербургский политехнический институт.  Петербургский политехнический институт. Фото из открытых источников интернет. Революционные. либеральные, консервативные и народовольческие взгляды и мысли обрушились на него здесь с первого же дня. В 1885 году Н.Мещеряков присоединяется-таки к народовольцам. А за ними тогда следили больше, чем за кем-либо другими. Поэтому уже в 1886 году Мещерякова арестовали и выслали из Петербурга. Не далеко - в Рязанскую губернию. Но под надзор полиции. Спустя некоторое время Николай понимает, что надо продолжать своё образование, однако политически неблагонадёжных ни в одно учебное заведение не брали. Поэтому оставался только один путь - продолжить образование за границей. ( А вот здесь, дорогие мои читатели, у меня снова появляется "глупый женский вопрос": сирота, воспитанный в деревне дедом, не имеющий особо больших средств - иначе бы не жил в общежитии, а снимал, как другие, квартирку - юноша готовится растворится в эмиграции? А на какие, позвольте средства? Ах, данных нет.... Ну да, ну да...) В 1893 году Николай Мещеряков эмигрировал в Бельгию, где окончил технологический факультет Льежского университета по специальности «инженер-механик». Ему всего(?) 28 лет, вся жизнь впереди. Удивительно, но молодой специалист не работу ищет, а в 1894 году рвёт с народничеством, став марксистом. (Откуда средства на проживание за границей-то????) В 1901 году будучи членом "Заграничной лиги русской революционной социал-демократии" вступает в РСДРП. Николай Мещеряков вернулся в Россию в 1902 году, приехал в Москву. Как представитель "Искры", он вошёл в состав Московского комитета РСДРП.  Дом врача А.И. Антонова, где большевик Н.Л. Мещеряков проводил подпольную работу. Ивантеевка. 1902 (?) год Однако уже 27 ноября 1902 года был арестован и после тюремного заключения в 1904 году сослан в Якутию. Оттуда вернулся в 1906 году, стал работать в литературно-лекторской группе, но уже в октябре того же года его снова арестовали, а в 1909 году сослали в Енисейский уезд. Только в 1913 году Николай Леонидович переезжает в Красноярск, работает здесь инженером и продолжает свою партийную деятельность. К февралю 1917 года Мещеряков уже член Красноярского комитета РСДРП(б), редактор газеты "Красноярский рабочий", а возвращаясь в Москву стал членом Московского губкома партии и председателем губернского совета рабочих депутатов. В период Октябрьской революции он занимал должность редактора "Известий Московского военно-революционного комитета". Для меня вообще это загадка, но Николай Леонидович Мещеряков являлся участником знаменитого заседания Учредительного собрания 5 января 1918 года, т.е. был в то время в Петрограде.  Учредительное собрание. Заседание 05.01.1918г. А дальше - перечисление должностей, одна другой интереснее: -работал в редакции "Известий Моссовета", -член редколлегии "Правды" (1918–1922), одновременно член правления Центросоюза. -с 1920 года был заведующим Главным управлением государственным издательством Наркомпроса, а затем главным редактором Госиздата (до 1924 года). -Возглавляя Политотдел ГИЗа, занимавшийся идеологическим контролем печати (Н. Л. Мещеряков стоял у истоков оформления советской цензуры и появления Главлита РСФСР) -профессор факультета общественных наук МГУ (1921–1923). -принимал участие в работе Коминтерна (с 1921 года – член Кооперативной секции Исполкома, в 1929–1931 годах – член Президиума секции), -член Крестинтерна (с 1924 года – оргсекретарь, в 1926–1927 годах – член Президиума Международного крестьянского Совета, редактор журнала "Крестьянский Интернационал"). Если вглядеться в даты, то кажется, что этот человек успевал везде и одновременно! В 1923 году академик Отто Юльевич Шмидт предложил новый издательский проект - "Большую советскую энциклопедию". В редакционный совет вошли, в частности, поэт Валерий Брюсов и историк-марксист Михаил Покровский. А Николай Мещеряков был назначен заместителем главного редактора и сам написал около 100 словарных статей. Первый том БСЭ вышел в 1926 году. К этому времени в редакционных планах значилось уже и создание "МАлой советской энциклопедии". В первом томе МСЭ, вышедшем в 1928 году, на титульной странице стояло: главный редактор - Н. Л. Мещеряков. В предисловии к первому изданию МСЭ Николай Леонидович написал: "У нас недостаточно удовлетворять запросы только верхнего интеллектуального слоя. У нас государство и хозяйство строят все трудящиеся. Этой необъятной аудитории нужно дать более доступное издание - и по объёму, и по содержанию, и по цене…"  фото из открытых источников интернет В 1934 году Н.Л. Мещеряков становится редактором журнала "Наука и жизнь"  Н.Л. Мещеряков - автор воспоминаний о В. Ленине, член редакционных коллегий Полных собраний сочинений Н. Некрасова, А. Островского, М. Салтыкова-Щедрина, Г. Успенского, Н. Чернышевского и др. В 1939 вошёл в состав редакторского комитета по изданию юбилейного собрания сочинений Л. Толстого.    Все фото из открытых источников интернет С началом Великой отечественной войны многие издательства выехали из Москвы. Семидесятипятилетний Николай Леонидович Мещеряков оказался в Казани. Здесь, в апреле 1942 года, он и завершит свой земной путь. Его называли главным цензором советской республики. Его мнения ждали и боялись его оценки. Он был советским историком литературы и общественного движения, критиком, публицистом, деятелем советской печати. Может посожалеть, что мы ничего не знаем о его семье? А была ли она вообще?  Грустно. По факту же мы имеем только одно: памятную доску на улице его имени в нашем Тушино. |