Забытый аэродром Захарковообсуждение публикации | |

|---|---|

Я надеюсь, что если современному жителю р-на Северное Тушино задать вопрос: «А где здесь у вас аэродром?», то он сначала растеряется, но затем всё же соберется, призадумается, почешет пальцем за ухом (тем самым вызвав импульс в головном мозге), и в итоге ответит: «Недалеко от станции метро Тушинская, где сейчас стадион Спартак». | |

Картинка взята из книги: Хрипин, Андреев, Тулупов "Аэродромы сухопутной и морской авиации", 1925. Как это должно быть с научной точки зрения. Но, как известно, там где начинается авиация, порядок заканчивается.... В те времена далёкие...теперь почти былинные ВПП полевых аэродромов больше напоминали нынешние "народные тропы". В зависимости от ветрового режима, рельефа и наличия естественных препятствий где больше натоптали, там и ВПП. А уже в послевоенные годы такие "грунтовки" выстилали подобными "девайсами"

и получали

а когда лётная часть передислоцировалась, то местные аборигены "взлётку" разбирали и далее кто во что горазд

| |

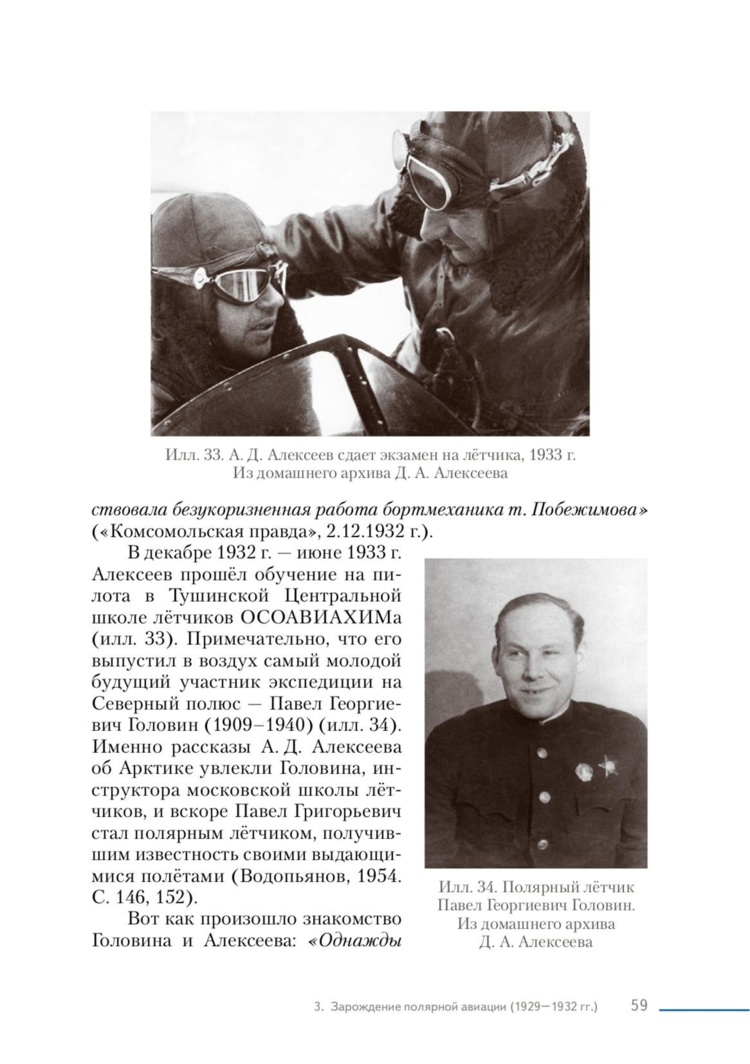

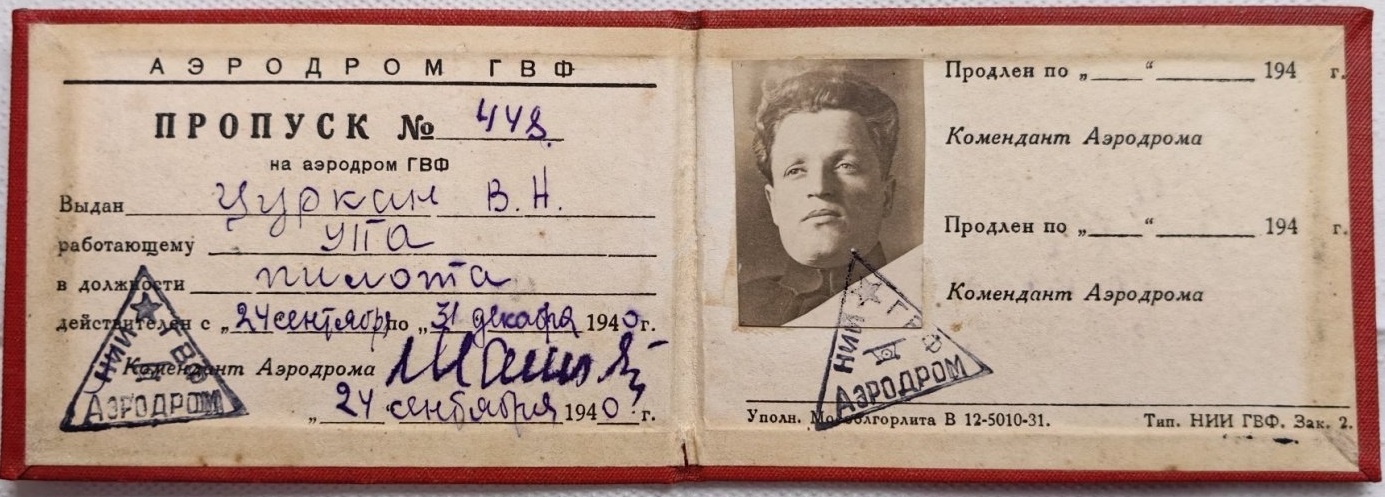

В 1938 году Шебанов возглавил специальный летный центр по подготовке экипажей для самолетов ПС-84, организованный на летной базе НИИ ГВФ в подмосковном Захарково (недалеко от аэродрома Тушино). http://www.airwar.ru/enc/cw1/stal7.html Английский самолет поступил в Московскую авиагруппу УПА весной 1946-го. Группа тогда базировалась на аэродроме Захарково в Химках. В мае на "Стирлинге" (в наших документах его называли и "Стерлинг", и "Шерлинг", и просто "Шорт") совершили несколько ознакомительных полетов (всего налетали 2 ч. 40 мин.). Машина получила номер "СССР Н-415". Однако самолет однозначно оценивался как устаревший, а его применимость к эксплуатации в Арктике вызывала большие сомнения. Тем не менее, на 1947-й запланировали доработку "Стирлинга" на заводе в Красноярске. Но реально самолет туда не поступал. Он продолжал находиться в Захарково, причем в воздух не поднимался. С апреля он числился неисправным. Машину не восстанавливали и между октябрем и декабрем 1947-го списали. http://www.airwar.ru/enc/bww2/stirlg.html Полярная авиация получила первый В-25 (с бортовым номером Н-366) еще в 1944 г. Но большого успеха у полярных летчиков он не имел, и в январе 1945 г. его передали "Дальстрою". Позже ГУСМП получило от ГУЛГМП еще один самолет. В январе 1947 г. он совершил вынужденную посадку на "брюхо". Полярники его отремонтировали, прежнее обозначение Х-717 заменили на Н-445. Самолет использовался Московским отрядом, базировавшимся на аэродроме Захарково (на территории нынешнего г. Химки). Этот В-25 списали в первой половине 1950 г. http://www.airwar.ru/history/av2ww/soviet/b25-1/b2... Второе такое падение произошло на аэродроме Внуково 4 июня 1956 г. Предстоял показ вертолета по телевидению. «... Накануне А.С. Яковлев вызвал меня и Г.А. Тинякова и сказал: «Полетите во Внуково, оттуда состоится прямая передача по телевидению. Милютичев будет демонстрировать полет, а Вы (Тинякову) комментировать его с земли». На следующий день Тиняков выписал полетный лист на себя как командира экипажа, состоящего из второго пилота Милютичева, механика Сбитнева и его помощника. В районе аэродрома Внуково при развороте на малой высоте над лесом пилотируемый Тиняковым вертолет свалился в глубокое скольжение с креном около 70 градусов. Не реагируя на полное отклонение органов управления на вывод в горизонтальный полет, Як-24 продолжал терять высоту. Я вмешался в управление и, используя опыт выхода из подобного положения в Тушино, перевел вертолет в режим авторотации. Як-24 удалось вывести из скольжения в нормальное положение, но избежать падения на лес уже было невозможно. В результате оказались полностью разрушенными все лопасти несущих винтов и частично - обшивка фюзеляжа». Вертолет отремонтировали на месте, вырубив просеку и расчистив площадку. Милютичев 16 июня улетел на этом Як-24 на подмосковный аэродром Захарково, а 24 июня уже участвовал на нем в воздушном параде. http://www.airwar.ru/enc/ch/yak24.html Испытания этого По-2Л начали в Казани и продолжили в октябре 1946 года на аэродроме НИИ ГВФ Захарково (Москва, северное Тушино, напротив здания Северного речного вокзала). Летчики Спиваковский, Петрович и Васильченко не обнаружили отличий в технике пилотирования по сравнению с другими По-2 и высоко оценили кабину, закрытую плексигласовым фонарем. http://www.airwar.ru/enc/cww2/po2l.html | |

На грунтовом Захарковском аэродроме не было «стационарных» взлетных и посадочных полос в виде «самолетных дорожек». В те годы посредине летного поля белым (зимой черным) кругом диаметром 20-30 м обозначался его центр (центр нейтральной полосы). Направление взлета и посадки зависело от направления ветра — при взлете круг находился слева от летчика, а при посадке справа. (см. Картинку). Некоторые тушинцы и не догадываются, что может быть под их домом проходила взлетная полоса. | |

Я вот сейчас думаю, что основным курсом рабочим был тот, что на хорошей съемке (42 года) видно как такая длинная проплешина. На немецкой аэрофотосъемке его пересекает противотанковый ров (или что-то подобное).

| |

Согласен с Вами. В наших местах превалирующее направление ветра северо-запад. Поэтому взлёт-посадка преимущественно в этом направлении. | |

Вспомнил что у меня есть такой же зимний снимок, но с дешифровкой и легендой карты. Под буквой "С" обозначен аэродром между буд. ТМЗ и Захарково. Что бы это значило? Ошибка немцев? Кстати пунктиром через водохранилище обозначена высоковольтка. | |

Вполне может быть, что и ошибка, если присмотреться повнимательнее, левее ангара 7-8 самолётов бипланов (У-2 или Р-5) и один моноплан-одномоторник (истребитель или штурмовик). Их отделяет дорога от площадки. | |

Почему ошибка? Думаю, они не ошибались :-) Вполне себе полоса могла мигрировать. Я теперь высказываюсь с учетом своего опыта в устройстве (и наблюдениях) по постройке грунтовых аэродромов. В принципе для быстрой подготовки ВПП много не надо. Хотя грунтовый аэродром (если делать хорошо), это сложная конструкция. | |

Передача эскадрильи Малый Театр Фронту в действующую армию. В верхнем левом углу фото видны дома по адресу Химки, улица Бурденко, 8/5. Эти дома и ангары с круглыми крышами можно разглядеть на немецкой аэрофотосъемке. | |

видны дома по адресу Химки, улица Бурденко, 8/5 Вот эти: | |

В Тушино находился 233 иап майора Константина Мефодьевича Кузьменко, летавший на новеньких МиГ-3. | |

Гидросамолёт "СССР Н-2" перед вылетом из Москвы в Красноярск. 30.09.1936 г. (Фото из фондов Государственного музея Арктики и Антарктики) О том перелёте http://kolanord.ru/html_public/periodika/Sovetskay... | |

https://vk.com/wall713709035_833?to=L3dhbGw3MTM3MD... Аэродром СевМорПути. Конструкторское бюро аэростатов. Планёры. Полевой Госпиталь. Деревня Алешкино. Улица Свободы - дорога между зоной строительства канала и зоной аэродрома. Такие топографические знаки на военной карте 40-х годов вижу близко от нынешней станции метро Планерная. Это и есть моя малая Родина. | |

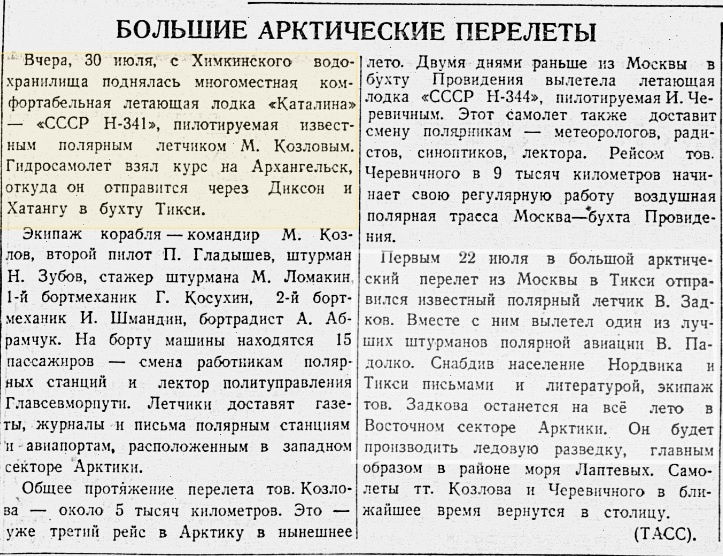

Барышев И. Б. Полярный лётчик А. Д. Алексеев. – М., 2023.http://elib.shpl.ru/ru/nodes/95670?query=%D1%82%D1...

| |

Послевоенное состояние авиапарка Полярной авиации оставляло желать лучшего: он был крайне разнороден и мало пригоден для использования в высоких широтах, а его материальная часть сильно изношена. Поэтому для первого послевоенного советского дальнего полёта в арктическом небе пришлось использовать американский транспортный Си-47, который во многих отношениях выгодно отличался от Ли-2. Мощные и надёжные двигатели обеспечивали более высокую скорость и потолок, а также большую грузоподъёмность. На Си-47 были хорошо продуманы и вопросы эксплуатации при низких температурах. Американские конструкторы предусмотрели всё, что существовало в то время, — антиобледенители на крыле и оперении, омывание лопастей винтов и стёкол пилотской кабины спиртовыми смесями, калориферное отопление кабины и салона. На самолёт можно было поставить лыжное шасси и дополнительные бензобаки, обеспечивающие длительное пребывание в воздухе. Задание было поручено экипажу МАГОН в составе командира М. А. Титлова, штурмана В. И. Аккуратова, борт-механика Д. П. Шекурова, бортрадиста С. А. Наместникова и гидролога Всесоюзного арктического института М. М. Сомова. Кроме того, в состав экипажа вошёл и корреспондент газеты «Правда» С. И. Бессуднов. Главной задачей этой экспедиции было произведение дальней ледовой посленавигационной разведки в период ледостава, необходимой для определения закономерностей замерзания полярных морей и процесса образования льда. Авиаторам также предстояло обследовать огромное треугольное «белое пятно» между 100° и 150° восточной долготы с вершиной в географическом полюсе и основанием, проходящим по 83‑й параллели, и испытать навигационное оборудование самолёта в период перехода полярного дня в полярную ночь, когда не видно ни звёзд, ни Солнца, а радионавигационные средства отказывают. В плане предусматривался и полёт к Северному полюсу, поэтому на борт Си-47 «Н-331» было взято снаряжение на случай, если бы пришлось совершить вынужденную посадку на дрейфующие льды. Кроме того, в пассажирскую кабину погрузили ещё восемь бочек бензина, отчего взлётный вес самолёта почти на тонну превышал официально разрешённый. Из воспоминаний М. А. Титлова: «Экспедицию готови-ли тщательно. На случай вынужденной посадки на лёд доставили на борт шёлковые палатки с пневматическим полом и двойными стенками. Правда, они хуже теперешних КАПШей, но от холода и ветра защищены вполне надёжно. Снабдили нас большим клиперботом с автоматическим наддувом, спальными мешками на гагачьем пуху, лыжами, карабинами, аварийной радиостанцией, а запаса продовольствия хватило бы на месяц зимовки на льду. Выдали нам всё новенькое: регланы, унты, шапки-пыжики, как именинникам. Но главное, оснастили новейшим навигационным оборудованием. Учли, что за 80‑й широтой уже началась полярная ночь». Вылет с подмосковного аэродрома Полярной авиации Захарково (совр. Тушино) состоялся 29 сентября 1945 г. Трасса проходила через Архангельск, Амдерму, Дудинку, мыс Косистый и далее к исходному пункту экспедиции — мысу Челюскин. Уже 1 октября самолёт приземлился на аэродроме полярной станции на мысе Челюскин, и экипаж сразу начал подготовку к решающему броску на полюс. Без посадки предстояло пройти в полярную ночь более четырёх тысяч километров, в том числе около тысячи кило-метров — над территорией, которую никто не посещал и где было даже неизвестно магнитное склонение. На карте последние острова были отмечены на 82‑м градусе, а с 85‑го градуса шло вообще «белое пятно»

Перед вылетом к полюсу. Слева направо: М. М. Сомов, С. А. Наместников, С. И. Бессуднов, Д. П. Шекуров, М. А. Титлов; В. И. Аккуратов. Аэродром Захарково, 29 августа 1945 г. | |

Первым делом- Но на этом знакомство с самолетами не закончилось? - Нет. Так как в детсад мы с братом не ходили, то отец, который служил бортрадистом, часто брал нас с собой на аэродром. Я с того времени помню, как вкусно пахнет авиационный бензин, какие сладкие ощущения бывают от заползания внутрь воздушного корабля... А тогда у летчиков именно так было принято называть большие самолеты, они без всякой иронии это говорили. И эта старая лексика у меня тоже осела и придавала... можно назвать это романтикой, а можно - правильным отношением к этой среде. Я помню запах теакола - такого незамерзающего пластилина, которым для герметичности промазывали швы в старых самолетах. А также гвозди, крепящие оргалит к потолку на веранде нашего дома в деревне, отчего на веранде всегда немножко пахло самолетом... Я все детство жил в ожидании полета. Меня преследовали два сна: я видел, как на бешеной скорости лечу в хрустальном воздухе высоко над землей и ощущаю одновременно его твердость - и абсолютную прозрачность. Это ощущение - удивительное, почти забытое - вернулось ко мне год назад, когда я впервые полетел на параплане: когда болтаешь ножками на высоте 2,5 километра, воздух тоже кажется хрустальным. А еще был один сон - я чувствовал, что такое бесконечность. Что было совсем неудивительно, учитывая количество книжек о парсеках и световых годах, которые я прочел. | |

История одной фотографииГидросамолет PBY-1 Catalina на Химкинском водохранилище в Москве. На заднем фоне видно здание Северного Речного вокзала, 1938г. Самолет разработали в США, но в СССР он производился по лицензии. Также некоторое количество таких летающих лодок из Америки к нам поставили по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны. Та машина, что на фотографии, принимала участие в поисках экипажа советского лётчика Сигизмунда Леваневского. Также ей довелось поучаствовать в войне: с ее помощью вели разведку и перевозили грузы. В 1942г. на Черном море после посадки на воду самолет попал под огонь немецкой подлодки и был потоплен. Меня заинтересовало это фото, случайно найденное в интернете, и я решила поискать более подробную информацию об этих летающих лодках. И выяснила, что Каталина здесь оказалась совсем не случайно, и с гидросамолетами на Химкинском водохранилище связана целая увлекательная история. Как оказалось, в 30-е годы одновременно с каналом «Москва-Волга» строился гидроаэродром гражданского воздушного флота. Было это на окраинах Тушино между деревнями Алёшкино и Захарково. Соответственно назвали аэродром Захарковским, по месту приписки. Вскоре он был передан Управлению полярной авиации Главсевморпути. Именно отсюда эти необычные самолеты отправлялись в дальние северные экспедиции, а на Химкинском водохранилище были созданы причалы для самолетов-амфибий. Именно эти самолеты осваивали просторы Арктики — Крайнего Севера по той простой причине, что никаких аэродромов в тех широтах не было и в помине. Особенностью самолетов, использовавшихся в полярной авиации, являлось многофункциональное шасси: на твердой земле это — колеса, зимой — широкие лыжи, на воде это – лодки. Гидроспуск — бетонное сооружение, по которому гидросамолеты спускались на воду и вытаскивались на сушу на зимний отстой для ремонта. Такой своеобразный ремзавод находился в бухточке напротив Речного вокзала. Многие жители деревни Захарково работали на этом аэродроме. Он жив и поныне, его можно увидеть и даже пройтись по нему. Живы и кольца, к которым привязывались канатами самолеты. Cюда, в Захарково, прибывали грузовики и автобусы, груженые оборудованием, снаряжением и продуктами для полярных экспедиций. Именно сюда возвращались после выполнения очередного ответственного задания экипажи самолетов. Возвращались, ориентируясь на позывные радиомаяка, сначала — в Опалихе, а затем при снижении — Захарковского радиомаяка. Как вспоминали лётчики: «Особенно трудно было возвращаться на аэродром в годы войны. Берега Химкинского водохранилища были закамуфлированы плотами с искусственной растительностью. Уставшие после выполнения боевых операций, часто в сплошной облачности, мы должны были «нащупать» коридор-вход в Москву, а эти воздушные коридоры периодически менялись. Рассчитывали мы только на средства радиотехнического самолетовождения и пролезали через аэростатное заграждение на свой аэродром.» В начале тридцатых все изменилось в этом патриархальном уголке : партией и правительством было принято решение построить здесь аэродром, да не один. Началось бурное развитие промышленности, в том числе, и авиации. Но об этом отдельный разговор. Известно, что аэродром начал функционировать с 1931 года и в разные годы назывался Химкинский аэродром МАГОН; аэропорт Химки; аэродром «Захарково». На нем базировались самолеты дальней авиации, совершавшие полеты за Полярный круг. Это Московская авиагруппа особого назначения (МАГОН), основанная в 1934 году. Для гидросамолетов на правом берегу водохранилища организовали «водные стоянки». А при необходимости технического обслуживания и ремонта имелась возможность подъема самолетов на берег, как это видно на фото внизу, где запечатлен гидросамолет, извлеченный на сушу тросом и установленный на специальном сооружении — гидроспуске. Очевидцы припоминают, что даже в начале 60-х около спуска все еще покачивались на воде два гидросамолета. Но потом они улетели, и теперь на этих плитах в жаркие летние деньки любят загорать жители близлежащих домов. Говорят, что слева и справа от спуска дно илистое, в воду входить неприятно. А вот под гидроспуском песочек отсыпан — совсем другое дело. Да и вид отсюда на Северный речной вокзал и Химкинское водохранилище умопомрачительный. На плитах сохранились массивные железные кольца, к которым крепились тросы, удерживающие гидросамолеты на суше. Создается впечатление, что время над ними не властно – выглядят, как новые, свой функционал за прошедшие 80 лет не утратили — хоть сейчас к ним самолеты привязывай. Дальнейшее изучение данной темы еще предстоит, а пока… просто История одной фотографии. | |