ЛикБез | |

|---|---|

Господь не дёргает нас за верёвочки, а предоставляет свободу выбора. Попускает сделать шаг с 12 - го этажа. Не потому, что разлюбил, а потому что так любит. Точно так же с молчаливого несогласия Господь попускает нам делать и другие глупости. Но не Господь толкает нас на эти шаги, а дьявол, как порождение зла. Как бы метафорически мы не воспринимали эту силу зла, объективно она существует. И даже не важно как она выглядит. Она в каждом из нас в той или иной мере. Именно она толкает умных, здравого ума людей на суицид. Именно она нашёптывает нам то или иное беззаконие. И часто ей это удаётся, к сожалению. Хороший пример, когда Господь попускает: сын просит у отца навороченный мотоцикл, отец знает статистику несчастных случаев с мотоциклистами, но отец очень любит своего сына, мотоцикл подарен с условием не выезжать на трассы, ДТП на шоссе, сын становится калекой. Сын нарушает заповеди отца и всю оставшуюся жизнь будет искупать свою вину перед отцом. Но, повторюсь, выбор всегда за нами. Подумал, и, всё-таки, должен оговориться. Вопрос сложнее, чем я предполагал. Лучше спросить у профессионала. Мой удел — картинки, сказочки, иллюзии. Богослов из меня никудышный. В этой науке такие коленца бывают! | |

Согласен, Сергей Иванович, вопрос, безусловно, далеко не простой. | |

Чтобы закрыть тему о ПОПУЩЕНИИ БОЖИЕМ, приведу несколько цитат. Тема действительно сложная и не всем будет понятна, но публикую не для дискуссии. Думаю, что пора закрывать богословские экскурсы, по крайней мере в ближайшей перспективе, хотя бы потому, что большинству (ягнятам) это вообще не интересно. Перейдём пока на манную кашку. Попущение. Основной причиной попущений Божьих признаётся свобода воли человека. Если бы человек вообще не имел возможности грешить (подобно ангелу), не было бы никакой заслуги в его послушании Богу и несовершении грехов. Однако Бог создал человека как существо со свободной волей, способным уклоняться от исполнения Божьих заповедей. Поэтому он заслуживает награду за послушание Богу и наказание за непослушание. Вторая причина Божьих попущений — наказание или вразумление Божье людям, погрязшим во грехе. Бог попускает природные катастрофы, эпидемии и т. п., чтобы люди покаялись и обратились к добру. Преп. Ефрем Сирин пишет: Все от Бога — и благое, и скорбное. Но одно по благоволению, а другое по домостроительству и попущению. По благоволению — когда живем добродетельно, потому что угодно Богу, чтобы живущие добродетельно украшались венцами терпения; по домостроительству — когда согрешая, бываем вразумляемы; по попущению же — когда и вразумляемые не обращаемся. Бог промыслительно наказывает нас, согрешающих, чтобы мы не были осуждены с миром, как говорит апостол: “Судимы от Господа, наказываемся, да не с миром осудимся” (1 Кор. 11, 32). Архимандрит Рафаил (Карелин) так объясняет смысл понятия «попущение» Божие: «Богословы различают в воле Божьей два аспекта: желание Божие и попущение Божие. Желание Божие это абсолютная воля Божия, которая хочет вечного спасения для венца Своего творения – человека. Бог хочет блага для нас больше, чем мы хотим этого сами. Но абсолютная воля Божия встречает препятствие в свободной воле человека, которая колеблется между добром и злом. … И вот конфликт между божественной и человеческой волей порождает ту относительную волю Божию, которая называется попущением. Бог попускает направление человеческой воли не только в сторону добра, но и зла. Если бы Бог физически пресекал зло, то тогда свобода стала бы фикцией, более того, все человечество было бы обречено на уничтожение: ведь каждый из нас совершал тяжелые грехи, где его спасало только долготерпение Божие. Индивидуальные грехи, соединяясь вместе, как капли дождя в поток, превращаются в общественные бедствия и катаклизмы – и это попущение Божие. Человек теряет то, что казалось ему самым дорогим в жизни – и это попущение Божие. Но не всегда попущение – только следствие греха. Искушения, испытания и скорби могут быть посланы праведнику, чтобы в терпении и противостоянии греху еще больше просияла его святость». Почему Бог попускает грех Причина греха заключается в злоупотреблении свободной волей, дарованной Богом Своим созданиям. Наша свободная воля – это образ Божий в нас. Без свободной воли невозможно существование личности, невозможна добродетель, любовь, духовная жизнь и совершенствование. Существо, лишённое свободы воли – всё равно, что автомат, робот, запрограммированный на определённые действия. Одарив человека свободной волей, Бог, будучи благим, не отбирает Своих даров, не посягает на свободу тварей, но уважает её, даже когда воля тварей противоречит Его воле. В последнем случае Бог попускает Своим созданиям творить их волю, но и самое зло, которое они делают, Он претворяет в добро для вразумления и исправления людей. Преп. Паисий Святогорец говорил о спасительности всего, что Бог попускает с нами случиться: «Бог не попускает испытание, если из него не выйдет чего-то хорошего. Видя, что добро, которое произойдет, будет больше, чем зло, Бог оставляет диавола делать свое дело. Помните Ирода? Он убил четырнадцать тысяч младенцев и пополнил небесное воинство четырнадцатью тысячами мучеников-ангелов. Ты где-нибудь видела мучеников-ангелов? Диавол обломал себе зубы! Диоклетиан, жестоко мучая христиан, был сотрудником диавола. Но, сам того не желая, он сделал благо Христовой Церкви, обогатив Ее святыми. Он думал, что истребит всех христиан, но ничего не добился — только оставил нам в поклонение множество святых мощей и обогатил Церковь Христову. Бог уже давно мог бы расправиться с диаволом, ведь Он — Бог. И сейчас, стоит Ему только захотеть, Он может скрутить диавола в бараний рог, [на веки вечные] отправить его в адскую муку. Но Бог не делает этого для нашего блага. Разве Он позволил бы диаволу терзать и мучить Свое создание? И, однако, до какого-то предела, до времени Он позволил ему это, чтобы диавол помогал нам своей злобой, чтобы он искушал нас, и мы прибегали к Богу. Бог попускает тангалашке искушать нас, только если это ведет к добру. Если это к добру не ведет, то Он ему этого не попускает. Бог все попускает для нашего блага. Мы должны в это верить. Бог позволяет диаволу делать зло, чтобы человек боролся. Ведь не терши, не мявши — не будет и калача. Если бы диавол не искушал нас, то мы могли бы возомнить о себе, будто мы — святые. И поэтому Бог попускает ему уязвлять нас своей злобой. Ведь, нанося нам удары, диавол выбивает весь сор из нашей пропыленной души, и она становится чище. Или же Бог позволяет ему набрасываться и кусать нас, чтобы мы прибегали к Нему за помощью. Бог зовет нас к Себе постоянно, но обычно мы удаляемся от Него и вновь прибегаем к Нему, только когда подвергаемся опасности. Ничто не происходит без воли Божией Для того, чтобы мы могли правильно, в соответствии с волей Божией о нас, с пользой для нашего спасения, относиться к скорбям, надо твёрдо знать и помнить, что ничто из того, что происходит с нами в жизни, не случается вне воли Божией. При этом Промысл Божий посылает каждому человеку только такие искушения, наказания (от слова «наказ», урок) которые необходимы именно ему для его спасения. Св. Василий Великий пишет: «Бог по особенному домостроительству предает нас скорбям, по мере веры каждого посылая и меру испытаний. …поелику мы творения благого Бога и состоим во власти Того, Кто устрояет все до нас касающееся, и важное и маловажное, то не можем ничего потерпеть без воли Божией; и если что терпим, оно не вредно, или не таково, чтобы можно было промыслить что-либо лучшее». Скорби – это спасительное лекарство Итак, святые отцы учат, что искушения, скорби и болезни, которые мы воспринимаем как зло для себя, Бог попускает для нашего блага. Всеведущий Господь и без испытаний знает самые сокровенные уголки нашего сердца, но мы не видим их. Искушение Бог попускает для того, чтобы мы сами увидели свои недостатки и слабости, увидев их, начали с ними бороться, закалили свою волю в духовной борьбе, победили в себе грех и очистили таким образом свою душу для Царствия Небесного. Святые отцы учат, что без искушений спасение для человека невозможно. Преподобный Марк Подвижник прямо пишет, что если у кого-то нет скорбей, то это тревожный знак: «Если кто явно согрешая и не каясь, не подвергается никаким скорбям до самого исхода, то знай, что суд над ним будет без милости… Желающий избавиться от будущих горестей должен охотно переносить настоящее. Ибо таким образом, мысленно изменяя одно в другое, он через малые скорби избежит великих мучений. Когда вследствие обиды раздражается твоя утроба и сердце, не печалься, что промыслительно пришло в движение скрывавшееся внутри тебя зло. Но с радостью низлагай возникшие помыслы, зная, что вместе с тем, как они истребляются при своем появлении, истребляется вместе с ними и зло, лежащее под ними и приводящее их в движение. Если же помыслам позволяют коснеть и часто появляться, то и зло обычно усиливается». Св. Григорий Богослов: Злом называем мы и то, что для нас тягостно и неприятно, как, например, болезнь и язвы телесные, недостаток в необходимом, бесславие, потерю имения, лишение родных, что благой Господь посылает для нашей пользы. Богатство отнимает Он у тех, кто плохо им пользуется, подвергаясь другим порокам. Болезни посылает тем, для кого полезнее иметь узы, чем беспрепятственно стремиться к греху. Смерть приходит, когда кончится срок жизни, от начала назначенный каждому по праведному суду Бога, Который предвидит, что для каждого полезно. Голод, засуха и чрезмерные дожди - это общие бедствия для городов и народов, наказывающие за чрезмерное развращение. Как врач благодетельствует несмотря на то, что причиняет боль телу, потому что борется с болезнью, а не с больным, так и Бог благ, когда частными наказаниями устраивает спасение в целом. "...иди и впредь не греши." Иоанн гл.8 | |

"Думаю, что пора закрывать богословские экскурсы, по крайней мере в ближайшей перспективе, хотя бы потому, что большинству (ягнятам) это вообще не интересно. Перейдём пока на манную кашку." Аминь. | |

Обещал "Гармония и хаос." Вселенная стремится к энтропии. Всё разрушается, начиная от микромира до объёмов космоса. Тоже происходит и в духовном смысле. Души людей деградируют и процесс этот неостановим. А что искусство? "Столетиями, тысячелетиями искусство любовалось формой. Художник-творец, используя "бесформенные" материалы - глина, камень - создавал форму, отсекая от них "лишнее". Искусство стремилось вытеснить хаос. И на то были основания, потому что тот, кто притрагивался к хаосу, долго не жил. Попытки, конечно, были, но все печальные. Попытка любоваться хаосом - одна из тенденций современного искусства. Хаос в искусство решились допустить еще в 19 веке, а может чуть раньше. Хаосом стали любоваться, как любуются опасными животными в зоопарке. Но не просто любоваться, а для того, чтобы прикоснуться к чему-то новому, неизведанному, прикоснуться к животному страху внутри себя. Зачем? Затем, чтобы установить контроль над ним. Авт. А всем ли это удаётся? Множество трагедий, когда художник, широком смысле слова, становится жертвой собственных фантазий. Я уже не говорю о зрителях. "В Древнем Риме хищников гладиаторы кормили перед представлением, чтобы те теряли излишнюю агрессивность. Так хаос подкармливали перед любованием методом установления над ним контроля посредством изучения "повадок" и "дрессировка". Аналогичный принцип контроля хаоса перешел в современное искусство. Причем не только изобразительное. Фрактальные композиции нейро-художника Грега Данна Любоваться хаосом ввел моду Достоевский - азартный игрок. Одно время Достоевский жить не мог без азартных, то есть использующий хаос, игр. Его произведения есть, в сущности, медитация над хаосом, который герои его произведений пытаются контролировать кнутом рациональности и пряником чувственности, однако не всем это удаётся. В конце века наука серьезно продвинулась на пути изучения и контроля хаоса. Возник психоанализ, переродившийся в науку психологию. В физике - квантовая механика, допускающая вероятностную, то есть с использованием понятия хаотичности, интерпретацию. В изобразительном искусстве импрессионисты стали углублять проникновение в хаос, скармливая ему форму. В целом процесс проникновения в хаос художниками более или менее контролировался, но были и жертвы, например Ван Гог. Потом инициатива перешла к хаосу - появился и обособился абстракционизм. Впрочем, абстракционизм существовал всегда, прежде всего в орнаменте, но никогда ранее абстракция не существовала самостоятельно. Если в орнаменте мы видим, если и абстрактные, но все же регулярные формы, то все впечатления от абстракционизма коренится в использовании хаотической составляющей, или вообще полной беспредметности. А если пойти дальше, абстракционизм, случайно или намеренно, активизировал хаотическую составляющую у потребителя. Две работы кисти К. Малевича Своеобразными шедеврами явились квадраты Малевича. Тут мы видим доведения концепции до предела, где она сталкивается со своей противоположностью. Однако в случае черных квадратов главное динамика, то есть зритель проводился путем увеличения хаотической составляющей, и в конце - точка, точнее квадрат. При этом крайне важно, с какой точки зрения подходит зритель. Если - "просто так", ну квадратики и квадратики. А если следовать путем от Достоевского через импрессионистов... То тогда зритель становится невольным носителем различных концепции в стиле Хаос". Эстетика безобразного "Зачем художники рисуют причудливое, жуткое и безобразное? Как обстояли дела с эстетикой безобразного, и что думали по этому поводу теоретики искусства, которые жили тысячу лет назад? Биологи и когнитивисты считают, что представления о гармонии заложены в наш мозг, позволяя нам чутко реагировать на красоту форм в природе. Предположительно, яркие цвета нравятся нам, потому что умение их различать — один из адаптационных механизмов, которые позволили нашему виду выжить. Нам интуитивно приятны симметричные лица и гармоничные узоры, а изображение радостных, позитивных сюжетов вызывает закономерное удовольствие. В то же время мы не требуем от художника, чтобы он непременно «сделал нам красиво» своим творчеством. К предметам искусства применяются более широкие критерии, и само понятие красоты как оценочной категории в современном искусстве деконструировано. Красив ли «Чёрный квадрат»? А «Фонтан» Марселя Дюшана? А перформанс Марины Абрамович «Ритм 0»? Каждое из этих произведений искусства — идея, воплощённая в материале или действии, и ни в одном случае художник не стремился порадовать чужие рецепторы. У художников всегда были причины, чтобы изображать сложное, уродливое или причудливое. Вместе с тем, популярное мнение гласит, что «раньше» (в условную классическую эпоху) художники ещё не извратили суть искусства и предпочитали «рисовать красиво». Однако в европейской культуре художественная концепция безобразного появилась куда раньше, чем современное искусство. Помимо теории прекрасного, отражённой в философских концепциях и произведениях искусства, всегда продолжала существовать и теория безобразного, в рамках которой уродливое и некрасивое могло быть сюжетом, достойным изображения. Безобразное как предмет искусства вызывает интерес уже у средневековых людей — если речь идет о талантливом изображении, вполне передающим идею безобразия. В том случае предметом восхищения будет не само страшное или отталкивающее изображение, а мастерство, с которым оно выполнено." Возьмём того же Босха. Ужасающие сцены мучений, уродливые лица, страшилища, заглатывающие тела и пр. ужасы не только пугают, но и вызывают отвращение у смотрящего. Но, что же так притягивает зрителя? Что заставляет его часами "любоваться" этими картинами? Почему химеры на Соборе Парижской Богоматери не вызывают чувства отторжения? Что заставляет человека как загипнотизированного созерцать безобразное? Продолжу. | |

Из прошлого. Когда был в паломнической поездке по Святой земле, увидел интересную пиктограмму на Галилейском море, том самом, где Господь ходил по водам.

| |

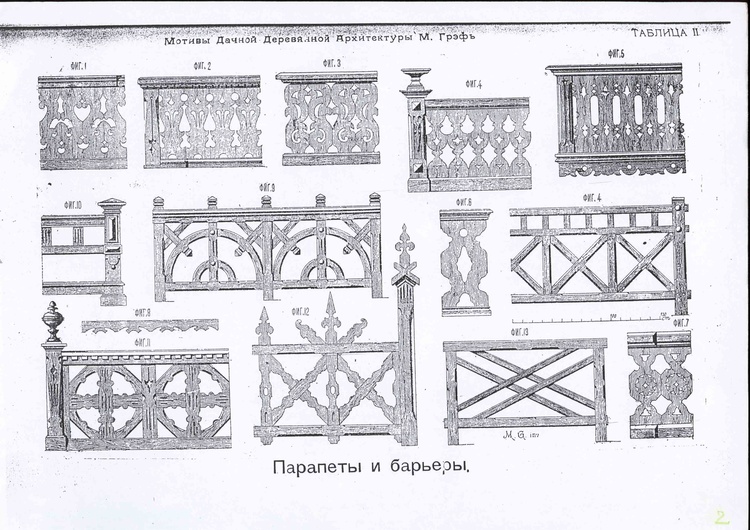

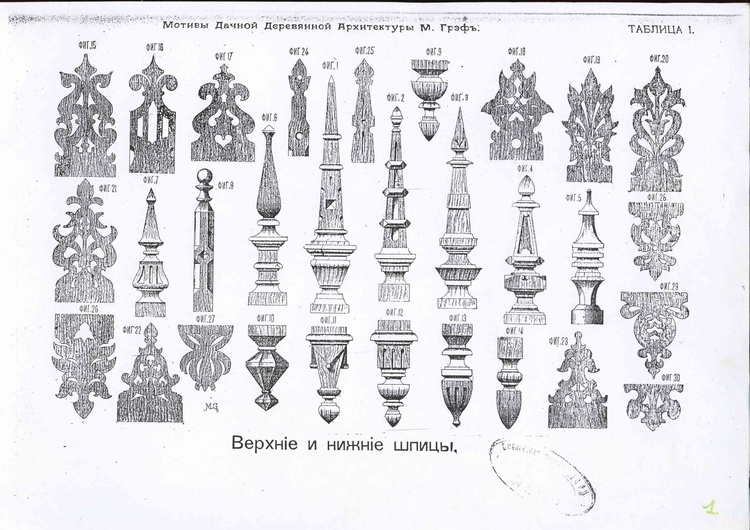

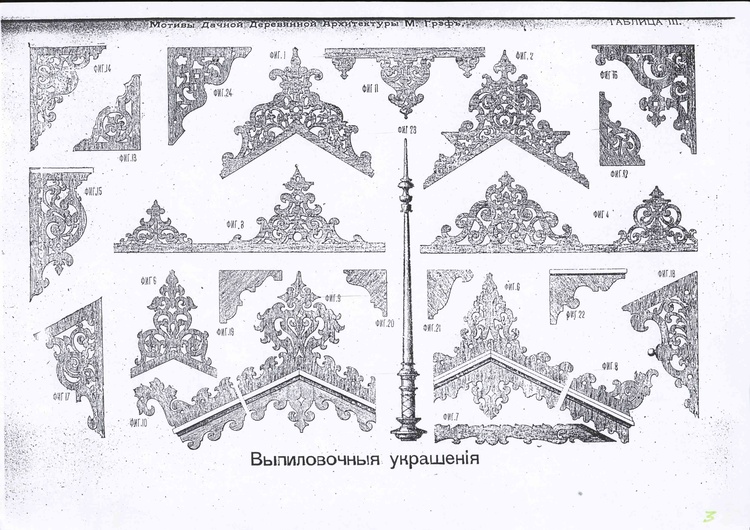

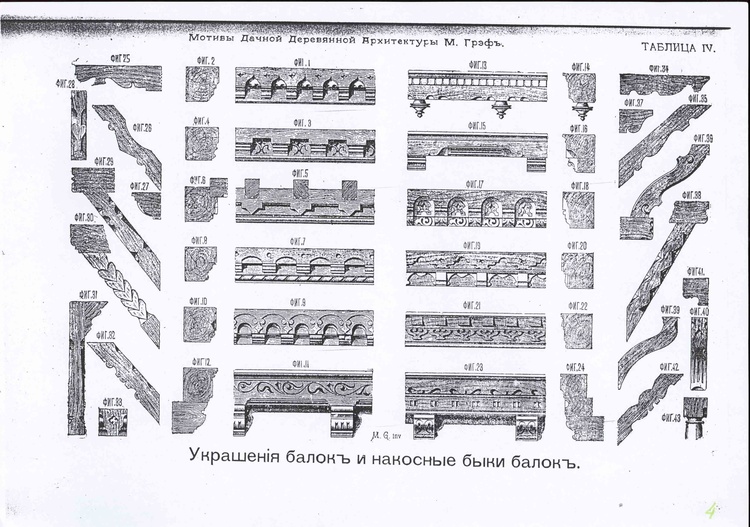

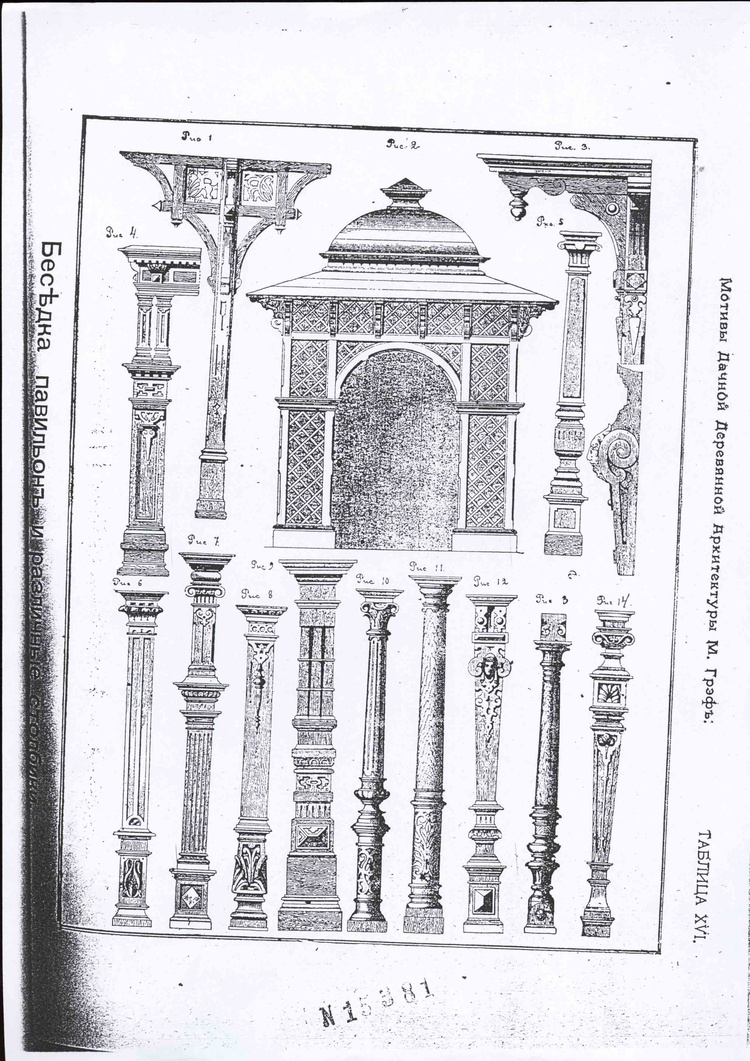

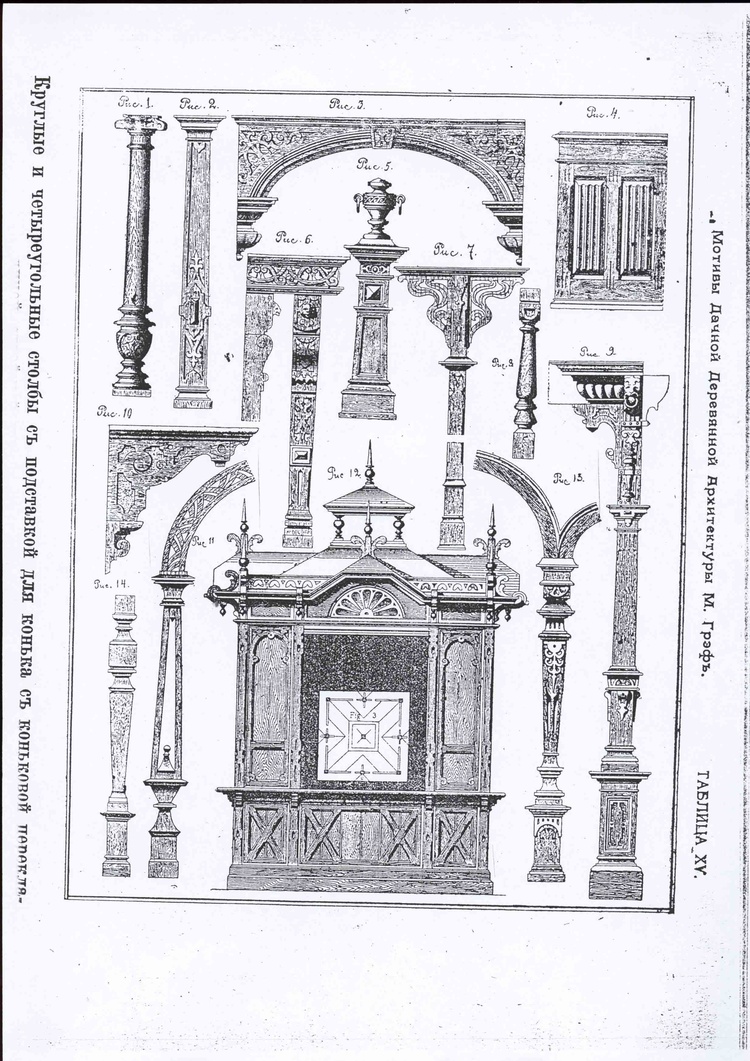

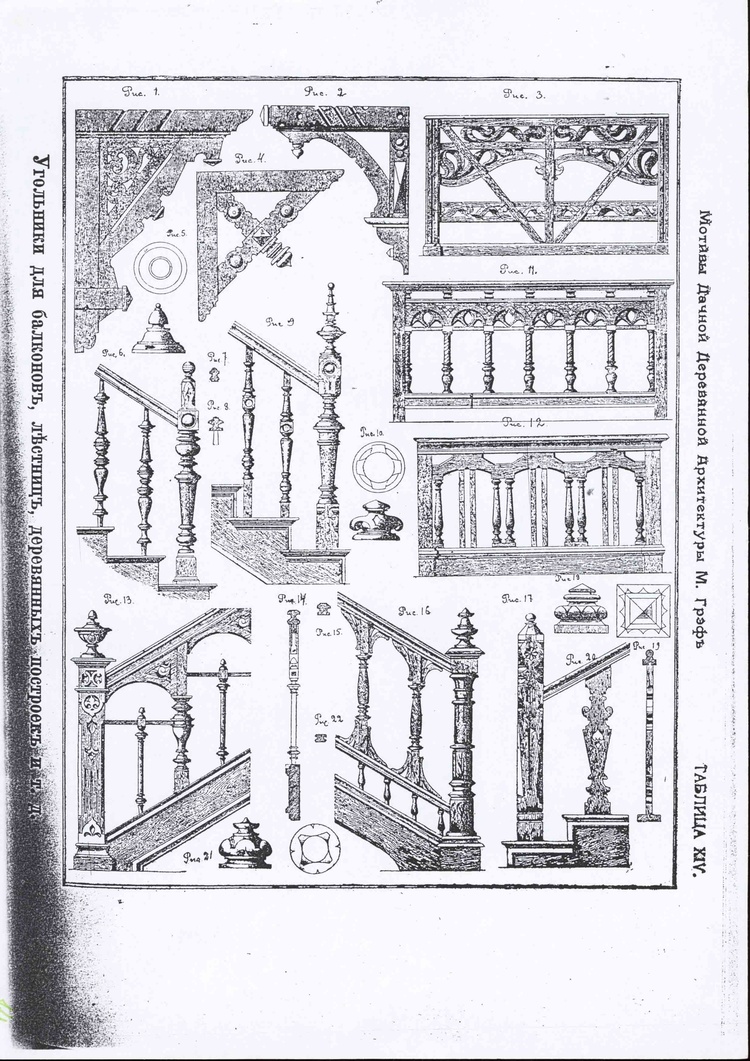

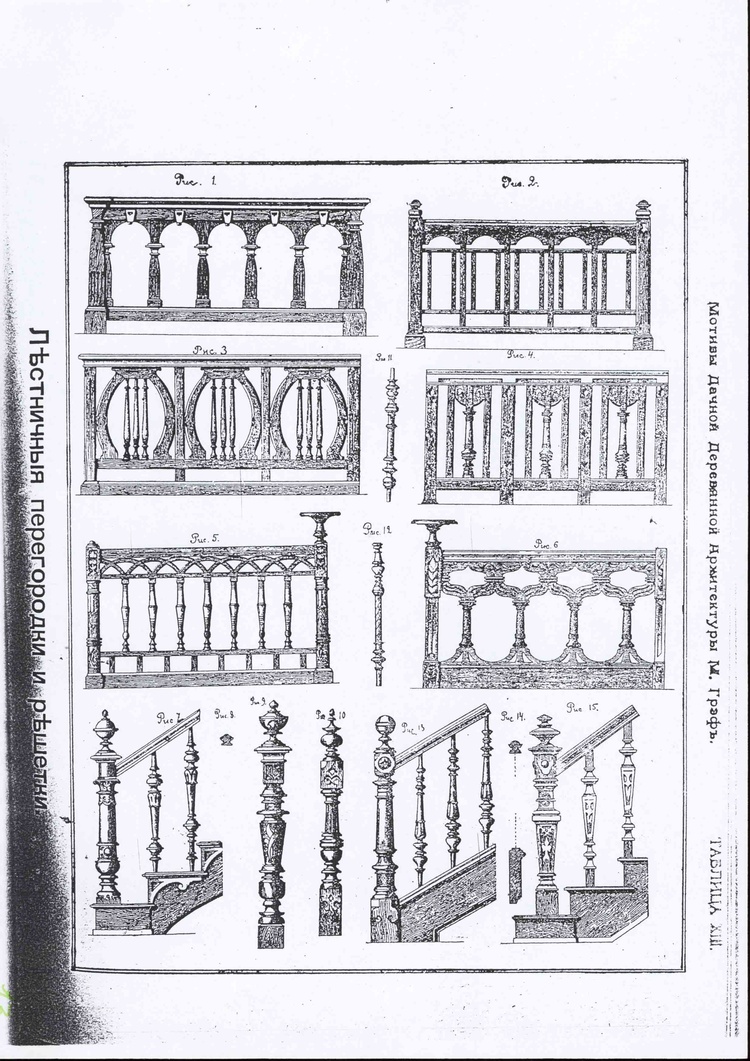

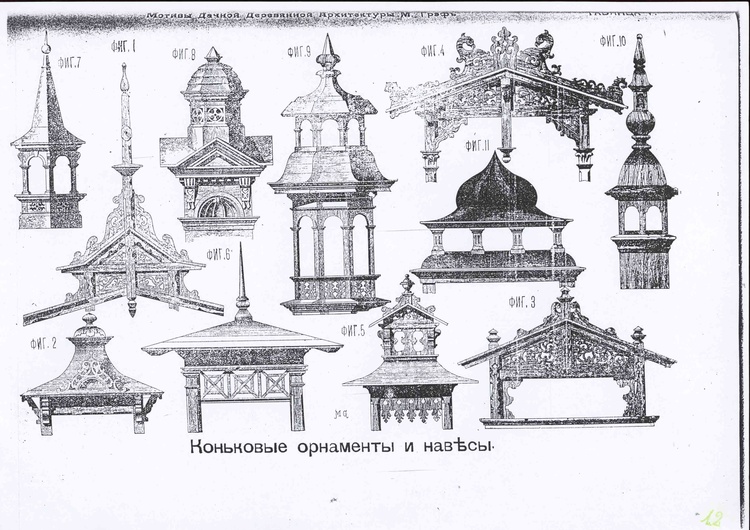

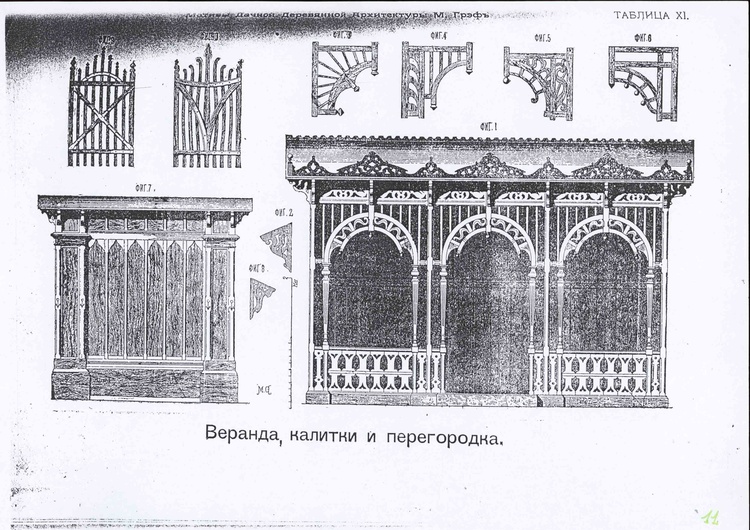

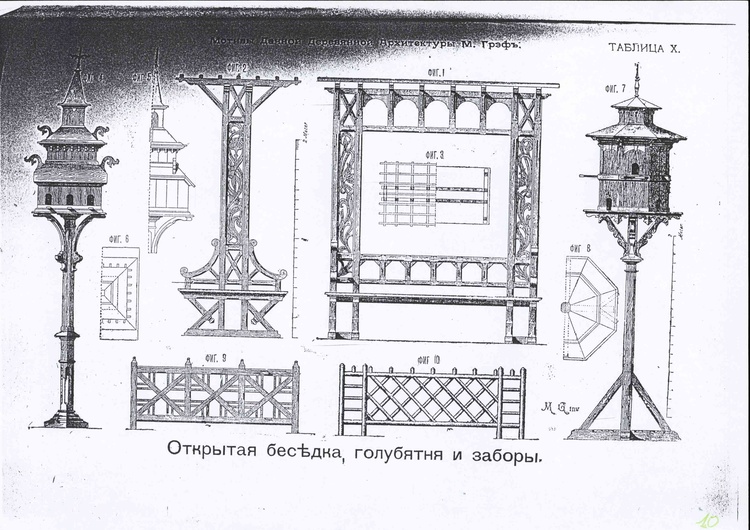

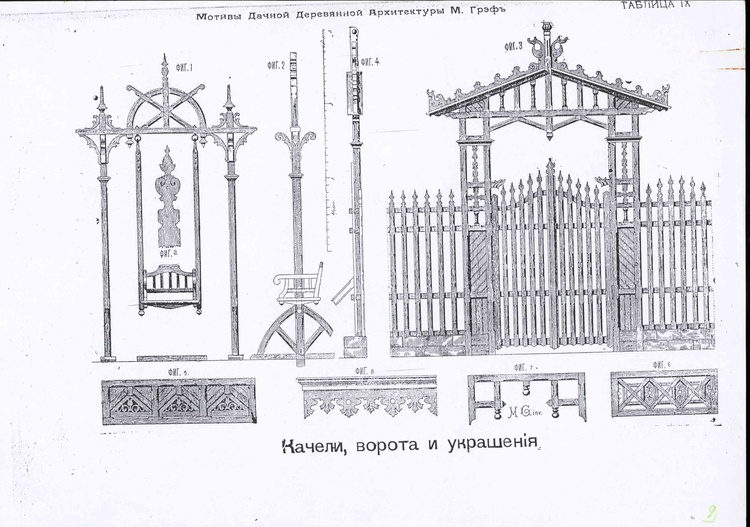

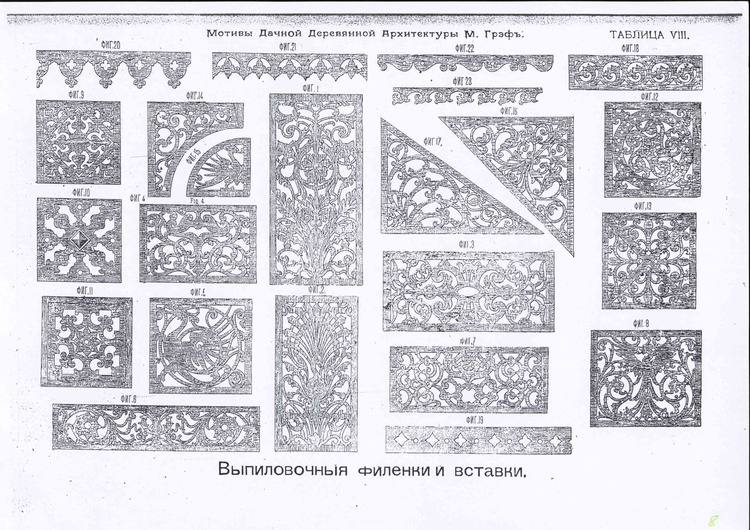

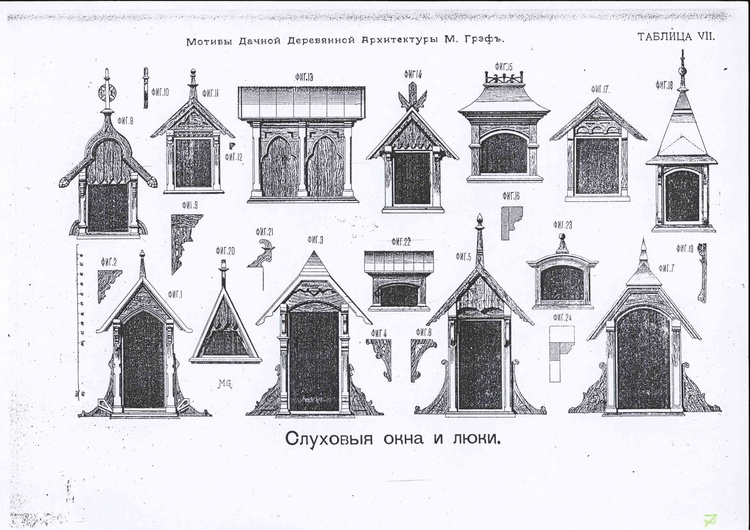

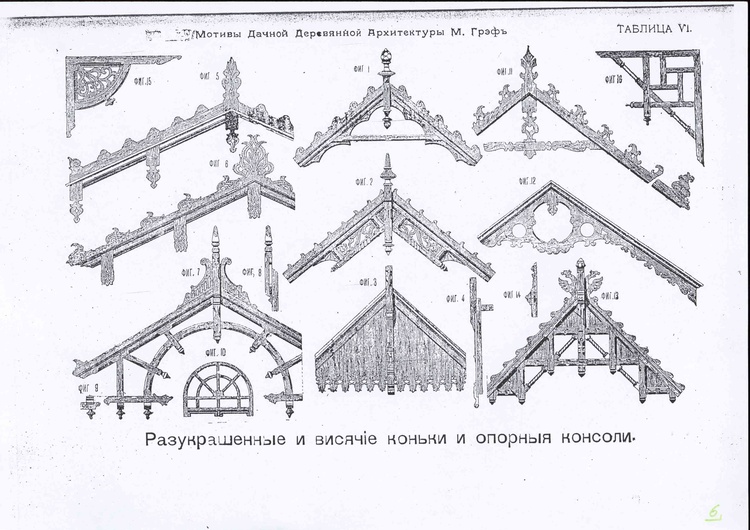

ИЗ ЗАКРОМОВ Уважаемый Виктор Константинович сравнил мой архив с Красногорским архивом партии, спасибо. Мой, конечно, мельче, но тоже десятки тысяч единиц хранения. Оцифровать все невозможно. Эта подборка декоративных изделий из дерева знаменитого архитектора Грэфа.

Кое что удалось осуществить в натуре. | |

Я когда дом строил много книжек по этому делу пересмотрел. Ничего особо не приглянулось. Пришлось сочинять самому. Можно сказать что весь дом в то время украсил. А потом пришел САЙДИНГ и мало что осталось.

| |

мне нравится, особенно картуш с датой. В 95- м с литературой на эту тему было туго. Я, конечно, понимаю, что "поезд ушёл", но такой же резной наличник с треугольным навершьем на оконце был бы шик! А может и картуш туда вписать? | |

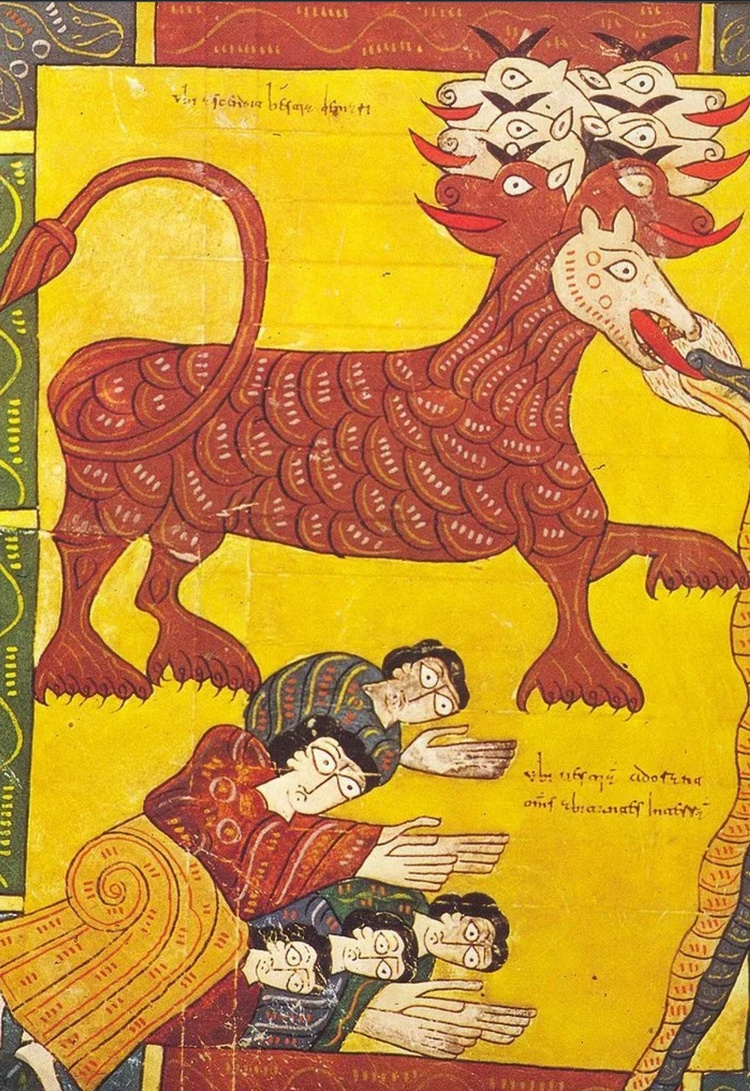

Гармония и хаос "Фома Аквинский сформулировал классическое средневековое толкование проблемы безобразного. Если красота понимается как нечто цельное, пропорциональное и ясное (именно эти требования чаще всего предъявлялись к прекрасному средневековыми искусствоведами), то не-красотой следует считать то, что лишено этих качеств. Недостаточная проявленность божественной составляющей в вещах и будет безобразием. Николай Кузанский, развивая антропоцентрическую, светскую проблематику, утверждал, что источником безобразного может оказаться сам человек. Являясь зеркалом для прекрасного и божественного, безобразное человек воспроизводит самостоятельно за счёт несовершенства своей души. Безобразный нравственно человек может породить нечто безобразное и отталкивающее или признать нечто таковым. Фантастические твари и их моральное значение Чудовища в Средние века зачастую были аллегорическими фигурами. Бестиарии, описывая различных существ (реально существующих и вымышленных), указывают на их символический смысл, сопровождая миниатюры духовными предупреждениями. Яркий пример такого произведения в раннехристианском мире — сборник «Физиолог», где говорится, что все существа и предметы служат прямым отражением определенных религиозных и моральных установок. Еще один частый сюжет миниатюр, росписей и лепнины храмов — сцены адских видений, чтобы грешник не забывал, к чему идёт дело. Самые пугающие (и особенно тщательно исполненные с художественной точки зрения) изображения связаны с дьяволом и грядущим Апокалипсисом. Иллюстрации к «Апокалипсису» Беата из Бурго де Осма (миниатюры XI века) живописуют сцены битвы с силами зла, явление Вавилонской блудницы и прочие сцены, которые вы вряд ли захотели бы рассматривать на ночь глядя — весьма скрупулезно изображённые.

Судя по всему, страх средневековых людей перед адскими муками сочетался с болезненным интересом к жуткому, который сегодня делает кассу фильмам ужасов. Memento mori: на случай, если кто-то забудет В трактатах о бренности всего земного богословы провозглашали неотвратимость гибели и разложения. Таким образом закреплялась идея о том, что сверхчувственный, небесный мир, заслуживает куда больше внимания, чем земная жизнь. Неотступное напоминание о смерти отражается и в дидактической литературе, и в народных формах обыгрывания темы (например, танец «Пляска смерти»). Из Средних веков эта тематика перешла в Ренессанс, где художники, набив руку и овладев новыми техниками, дали себе волю.

«Пляски смерти» в «Нюрнбергской хронике» 1493 года. Источник: Wikipedia «Триумф смерти» изображен в Ораторио деи Дишиплини в Клузоне — увенчанная короной Смерть простирает руки скелета над склоненными головами людей. Картина с таким же названием находится в Сицилийском региональном музее — на ней конь-скелет с оседлавшей его Смертью несется через толпу людей, сея смерть и болезни (отсылка к одному из всадников Апокалипсиса). Фрески «Триумф смерти» и «Страшный суд» в Пизе принадлежат Буонамико Буффальмакко, а одно из самых знаменитых иконографических изображений смерти — работа Питера Брейгеля Старшего. Йохан Хейзинга отмечает, что только к 1400 году живопись достигла того уровня мастерства, чтобы в полной мере передать подобные сюжеты. В частности, с этим он связывает сравнительно позднее внедрение в живописи таких распространенных тем, как «Триумф смерти» и «Страшный суд». Примерно то же самое произошло и с изображениями страданий мучеников.

Мучения святых: боль и красота «Эстетика мученичества», в высшей мере проявленная в изображениях Страстей Христовых, расцвела в эпоху зрелого Средневековья и перешла в ренессансное искусство. В эпоху раннего Средневековья чаще можно было столкнуться с упрощенными изображениями распятия, чем с детальными картинами. То же относится и к картинам истязаний мучеников. Однако антропоцентрическая модель предусматривала интерес к человеку и, соответственно, личностное переживание страданий. Если в Средние века на вопрос смотрели с назидательной стороны, то художников Возрождения стали интересовать и сугубо живописные моменты: верная передача анатомии, перспектива. Возросшее внимание к телесности проявилось в изображениях страдающих святых — это был легальный способ рисовать обнажённые человеческие тела и обращать внимание на физические переживания. Этим объясняется тенденция к некоторой эстетизации телесных мучений святых. Выверенные композиции, изящные позы мучеников — вот приметы подобных изображений. Телесная красота стала предметом внимательного рассмотрения. Художественная культура этой эпохи отражает интерес к человеку в самых разных проявлениях, в том числе и в страдании.

Пронзённый стрелами святой Себастьян. Перуджино. Удивительное и причудливое Существует ещё одна область эстетического опыта, отчасти примыкающая к безобразному — но без такой мрачной окраски. Этот опыт был востребован и в Средние века, когда все предметы таили символические значения, и в культуре Возрождения с её интересом к разнообразным явлениям материального мира. Речь идёт о категории удивительного, причудливого и диковинного. Люди прошлого мало разделяли «чудеса» по происхождению — мистические образы и причуды природы воспринимались как однородные явления. Страсть к коллекционированию диковин, которой отличались и естествоиспытатели, и монархи, демонстрирует желание прикоснуться к тайнам мироздания. Например, в коллекции императора Рудольфа II находились как произведения искусства, так и фрагменты тел легендарных животных. Магическое и научное, символическое и эстетическое — в кунсткамерах эти понятия тесно сплетались. Ничего особенного, просто охотники епископа поймали в лесу близ Зальцбурга серое существо с головой бородатого мужчины и когтями. Об этом сообщает немецкая «Книга чудес». Сегодня мы имеем доступ к любому визуальному материалу, а люди прошлых эпох располагали куда меньшим его количеством. Низкая социальная мобильность, оседлый образ жизни большинства людей и неграмотность не позволяли расширять картину мира. Поэтому новые образы — в картинках или рассказах — были очень востребованы и производили потрясающее впечатление. Истории странствий в далеких землях были очень популярным средневековым жанром. В рассказах о путешествиях на восток фигурирует множество вымышленных существ, которые, не являясь откровенно пугающими и безобразными, остаются при этом легендарными и нарушают обычные каноны. Рассказы сопровождались соответствующими изображениями, сделанными в соответствии с услышанным. Восхищение, вызываемое этими образами, носят эстетический характер — притом, что многие изображаемые существа или явления вовсе не красивы. Сопутствующая им развлекательная сила, предложение зрелища, легендарный статус — вот то, что влечёт к ним зрителя. Огромный успех имело относящееся к XII веку «Послание Пресвитера Иоанна», которое оказало большое влияние на умы современников — как в эстетическом смысле, так и в политическом. Дальним странствиям посвящена знаменитая книга Марко Поло. Помимо данных, которые можно принять за реальные исторические сведения, там хватает преувеличений и курьезов. Например, в описании Малой Явы (Суматра) Поло утверждает, что видел единорога, но тот оказался не так красив и кроток, как о нем говорили, и потому принёс одно разочарование. Водятся тут дикие слоны и единороги, ничуть не менее слонов; шерсть у них как у буйвола, а ноги слона, посреди лба толстый и черный рог; кусают они, скажу я вам, языком; на языке у них длинные колючки, языком они и кусают. С виду зверь безобразный. Непохожи они на то, как у нас их описывают; не станут они поддаваться девственнице: вовсе не то, что у нас о них рассказывают.

В изобразительном искусстве пример причудливого — иллюстрации к книге римского автора Юлия Обсеквента, относящиеся к XV веку. Мастера, создавшего их, называют именем Мастера Бусико — по имени другой созданной им серии работ («Часослов маршала Бусико»). Для людей Возрождения трактат читался как смесь учебника по истории и фэнтези-романа — даже если некоторые из них сомневались, что над какой-то из провинций правда шёл каменный дождь, прочесть о таком было интересно. Что и говорить об изображениях чудовищных созданий! На миниатюрах в книгах по географии и истории изображались легендарные существа — единороги, крылатые и бескрылые драконы, кинокефалы (псиглавцы), циклопы, одноногие исхиаподы. Классический эстетический канон в изображениях существ, без сомнения, искажён: вряд ли кому-то пришло бы в голову назвать привлекательными персонажей с лицом, расположенным на груди. В то же время, они не несут угрозы, которая присуща изображениям адских мук, и будят интерес. Легко представить ренессансного школяра, который, раскрыв рот, жадно разглядывает такие изображения. Нам известны более сложные способы эстетических впечатлений, чем просто «красивое». Мы находим изысканными тусклые, «пыльные цвета» и ценим радикально чёрный. Наше воображение волнуют контрасты — изящное и грубое, возвышенное и низкое. Мы умеем видеть прекрасное в недостатках и изъянах, полагая, что они порой делают нечто идеальное по-настоящему уникальным. Мы видим волнующее в жутком и любим пощекотать себе нервы. Нам кажутся красивыми осенние дожди и раскалённая лава вулканов. Эстетическое чувство было сложным и неоднозначным в разные эпохи — включая те, когда создавались книжные миниатюры и классические полотна. Взглянув на вещи глазами людей другого времени, мы заметим, что им тоже были хорошо знакомы сложные переживания на грани отторжения и интереса, любопытство исследователя и восхищение художественным талантом мастера, что бы тот ни изобразил." Продолжу. | |

Гармония и хаос. Любопытно, но наслаждение уродством, как правило, имеет глубокие корни и первопричины, заложенные ещё в детстве. "ДИСМОРФОФОБИЯ В ПСИХОЛОГИИ - КОМПЛЕКС «БЕЗОБРАЗНОЙ ВНЕШНОСТИ" Наверное, не существует такого подростка, который не отзывался в негативном ключе о своей внешности. Все мы в этот период находили у себя всякого рода изъяны, надуманные или гипертрофированные. Но, взрослея, избавлялись от этих навязчивых мыслей. Однако существуют люди, у которых озабоченность внешностью принимает доминирующую позицию, овладевает поведением. В психологии подобное явление получило название дисморфофобии. С нею сталкивался каждый человек прямым или косвенным образом. ЧТО ЭТО ТАКОЕ Дисморфофобия (на английский манер BDD) – это, в научном понимании, патологическое состояние, когда индивид чрезвычайно недоволен своей внешностью, выдумывает несуществующие дефекты или определенную особенность собственного тела преувеличивает, «обвиняя» в уродстве. Специалисты утверждают, что дисморфофобия обычно идет рука об руку с другими расстройствами: обсессивно-компульсивным, тревожными, ипохондрическими, шизотипическим, шизофренией, психопатиями. BDD имеет множество синонимов: психоз безобразной внешности, паранойя уродства, дисморфическая тревога, бредовые идеи телесного безобразия, асимметричности и деформации. Дисморфофобию также называют синдромами: Квазимодо – в честь главного героя романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», горбатого звонаря, чье тело с головы до пят было искажено, а левый глаз обрамляла большущая бородавка. Когда женщина, которой подкинули младенца, увидела его, то едва не лишилась рассудка; Сирано де Бержерака – исторической личности, ставшей литературным персонажем. Он имел огромный нос, благодаря которому его имя стало нарицательным и обозначало всех людей с большим носом. Стесняясь такой особенности, Бержерак так и не решился признаться в любви своей возлюбленной; Ван Гога – желанием нанести себе увечье или требованием произвести на себе хирургическую операцию. ПРИЗНАКИ РАССТРОЙСТВА Главным признаком BDD является недовольство своей внешностью. Под раздачу попадают любые части тела. Чаще всего это кожа, лицо, пропорции тела и лишний вес, волосы, ноги, живот. Больные находят у себя вымышленный недостаток или утрируют особенности тела: маленькая грудь, горбатый, огромный нос, кривой рот, лупоглазость. Банальный пример: девушка с объективно хорошей фигурой считает себя «жирной коровой», безобразной, бесформенной. Самокритичность – довольно неплохая вещь, зависть – естественная и неотъемлемая у любой личности. У дисморфофобов критичность по отношению к себе развита чрезмерно, выходя за грани дозволенного. Они просто считают себя уродами, не имеющими права на полноценную жизнь, сравнивают себя с другими людьми или публичными личностями, жалуясь и сокрушаясь, почему не могут иметь такую же «нормальную» внешность. Вымышленный дефект овладевает жизнью больного. Он постоянно думает, как скрыть его от окружающих. Например, «полноту» маскирует балахонной одеждой, родинки на шее прикрывает шарфом. Чтобы скрыть лобные морщины, надевает кепку или отращивает челку, незначительные изъяны кожи закрывает тонной косметики. Авт. Природную глупость прикрывает критикой собянинских бордюров. Поведение дисморфофоба характеризуется определенными нюансами: много времени тратит на разглядывание себя в зеркале. Вне дома рассматривает собственное отражение в любых зеркальных поверхностях – витринах магазинов, оконных стеклах; отказывается смотреться в зеркало. Убирает все зеркальные поверхности из собственного пространства. Если их случайно обнаруживает, то под напором эмоций способны разбить; избегает фотографироваться. В его арсенале имеется всего несколько фото с личным изображением. Говорит, что плохо получаются на фото. Находит любую причину, чтобы избежать попадания в кадр. На самом деле, катастрофически боится, что его «уродство» будет зафиксировано; интересуется информацией о пластической хирургии, косметических процедурах, диетическом питании; перед выходом из дома тратит много времени на сборы, тщательно оттачивают образ, чтобы «изъян» случайно не засекли посторонние; Фанатично увлекается спортом; в общении с близкими систематически поднимает вопрос своего дефекта. Заставляет говорить, что он уродлив, доводя дело до скандала; в определенный момент перестает выходить из дома или показывается на улице в малолюдное время, например, днем, когда основная масса людей на работе или ночью – темно, никто не увидит; мысли о дефекте рождают навязчивые действия – ощупывание лица, волос, своеобразное положение тела; формирует экстравагантный образ, чтобы отвлечь внимание от недостатка. КОНТАКТ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ Ощущение собственной неполноценности, ущербности отражается на настроении, мировосприятии больного, взаимоотношениях с окружающими. Дисморфофоб, как правило, находится в подавленном состоянии, неразговорчив, тревожен, проявляет некоторую нервозность.Люди с BDD стесняются надуманного изъяна. Появляясь в людном месте, думают, что внимание окружающих направлено исключительно на них. Из-за этого больные стараются ограничивать контакты. Посторонние люди не подозревают о наличии расстройства у человека, поэтому воспринимают его как заносчивого или нелюдимого, закрытого, порой странного, называют снобом или бунтарем. Девочка, чтобы спрятать «страшную рожу», пришла в школу с пакетом на голове. Учитель, естественно, понял ее неправильно. Решил, что она хочет сорвать урок и выгнал из класса. Дисморфофобам сложно выстраивать взаимоотношения с людьми: заводить друзей, завязывать романтические отношения. Из-за постоянной концентрации на недостатке появляется рассеянность внимания, утрата самоконтроля. Снижается успеваемость, падает работоспособность.Постоянные спутники больных дисморфофобией – депрессия, низкая самооценка, панические атаки, тревожность. Нередко они страдают зависимостями: алкогольной, наркотической.Постоянное нервное напряжение, негативные эмоции, тревога изматывают больного. Не выдерживая напора, больной прибегает к попыткам самоубийства. Суицид при BDD – частое, закономерное явление. СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ Опасность представляют попытки самостоятельно принять меры по устранению мнимого дефекта. Люди, страдающие «от избыточной массы тела», садятся на диеты. Вместо рационального диетического режима выбирают изматывающие, быстродействующие методы. Результатом становится анорексия или булимия. Увлечение спортом приводит к спортивной аддикции. Стремящиеся получить идеальное тело люди злоупотребляют физическими нагрузками, доводят себя до состояния, когда спорт превращается в наркотик. Пропуская тренировку, нервничают, переживают, что обрастут жиром. Проблема в том, что самые интенсивные тренировки не вызывают у них чувство удовлетворения, ведь постоянно находится часть тела, которую нужно отточить. Дисморфофобия, помимо желания убрать лишний вес, может сопровождаться убежденностью в излишней худобе. Тогда спортивная зависимость выражается стремлением нарастить мышечную массу. Больные увлекаются бесконтрольным употреблением спортивного питания, вставляют в мышцы имплантаты. Особое внимание уделяется пластической хирургии. Дисморфофобы увлеченно разыскивают информацию о клиниках пластической хирургии, о ее методах, начинают копить средства на операцию. Но часто им отказывают в проведении операции в связи с отсутствием показаний. Если хирургическое вмешательство было произведено, то больные часто остаются недовольны его исходом. По их мнению, дефект устранен не полностью и все равно остается заметным. Если же изъян удается скорректировать, то находится новый. Если больных занимает не пластика, тогда косметические процедуры: уколы красоты, подтяжка лица, коррекция бровей, ресниц в преувеличенном количестве. Крайней точкой становится попытка самолечения. Нередко дисморфофобию так и называют «синдром Ван Гога» (об этом было сказано выше). Однако здесь речь уже идет о дисморфомании, когда идеи о дефекте приобретают сверхценный характер, достигая уровня бреда. Так вот, Ван Гог отрезал себе ухо с помощью опасной бритвы. Завернув его в газетку, пошел в бордель предъявить улику знакомой проститутке и снять напряжение. Такую историю поведал полицию его друг, художник Гоген. То, что произошло с Ван Гогом, называют дисморфоманическим бредом. Он становится проявлением другого психического расстройства, доминирующего над личностью. В случае с Ван Гогом это могла быть шизофрения или эпилептический психоз – достоверно неизвестно. Убежденность о своем уродстве настолько ужасает, что требует немедленного избавления от дефекта. И в данном случае все методы хороши: ампутации, прижигания, иссечения «испорченных» органов. Желание действует как импульс. Больной в один момент членовредительствует, не задумываясь, как будто неведомая сила подталкивает его. Никами уговорами его остановить невозможно.Повелевающие (императивные) галлюцинации при дисморфомании также способны заставить больного совершить над собой подобную экзекуцию. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ РАССТРОЙСТВА Выдвигается множество теорий развития дисморфофобии. Например, считается, что существует определенная комбинация генов, отвечающая за развитие ряда расстройств, в том числе BDD. Другие факторы – нарушение нейромедиаторного обмена, аномалии отдельных участков мозга. Даже существует гипотеза, объясняющая формирование расстройства в результате искажения зрительного восприятия. Авт. Не наш ли это случай с уродами в обсуждаемом клипе? Однако главная роль в развитии патологии отводится модели воспитания. Родительская любовь должна быть безусловной. Авт. А как с тушинскими мамочками, ругающимися матом? Она предполагает принятие ребенка таким, каков он есть, с его достоинствами и недостатками.Редко встречаются дети, с самого маленького возраста недовольные своей внешностью. Они любимы близкими, окружены заботой и вниманием. В таких условиях малышу и в голову не придет выдумывать себе несуществующие уродства. Взрослея, ребенок, конечно, нуждается в критике,но КОНСТРУКТИВНОЙ. Это необходимо для формирования адекватной модели мира и соответствующего поведения, правильного самовосприятия.Проблемы начинаются, когда нарушаются принципы воспитания. Например, родители систематически кричат на ребенка, обзывая нелестными выражениями. Авт. Опять они! Или мама, непонятно почему, давит на девочку: да, ты у меня не красавица, и ножки кривоваты. Но ничего, я тебя любую люблю. В итоге из девочки вырастает девушка, уверенная в том, что ее тело дефективное. Она носит юбки в пол, бесформенные балахоны, стесняется общаться с людьми, заводить знакомства. Авт. А сколько таких в храме стоят! Такая девушка считает, что недостойна любви, восхищения, никогда не выйдет замуж – конечно, кто ж на такую уродину обратит внимание. К особенностям воспитания, предположительно способным стать основой для формирования BDD, относят: перфекционизм и отметание родителями права на ошибку; грубое, пренебрежительное отношение к ребенку. Пример: девочка в раннем возрасте лишилась родителей. Проживала со старшей сестрой, у которой на тот момент была своя семья. Девочка выполняла всю работу по дому, при этом редко слыша в свой адрес слова одобрения. Жила на правах домработницы. Очень любила племянников, ухаживала и за ними. Считала себя уродом, не имеющим возможности создать собственную семью. Была уверена, что имеет физические недостатки, отпугивающие людей, поэтому лишала себя возможности устроиться на работу. С людьми общение резко ограничивала. Выходя из дома, куталась в широкий платок; холодность родителей, малая эмоциональность даже при доброжелательном отношении. Например, у родителя существует эмоциональный барьер. Он не может похвалить объективно ребенка за реальные успехи, просто сделать комплимент, фиксировать внимание не на недостатках, а достоинствах ребенка. Помочь ему не заострять внимание на своих недостатках, если таковые имеются, принимать себя таким, каков есть. Издержки воспитания зарождают у ребенка такие черты характера как мнительность, неуверенность в себе, перфекционизм, как заключительный штрих – низкую самооценку. Такие дети подвержены влиянию чужого мнения. Поэтому очень часто дисморфофобия развивается под воздействием неуместной реплики со стороны, критики и издевательств сверстников.С другой стороны, немало детей, которые даже под резким негативным натиском, порой жестоким, не теряют себя, игнорируют чужое мнение. И уж, конечно, не ищут в себе мнимые недостатки. Это люди с адекватной самооценкой и реальным отношением к жизни." Продолжу. | |

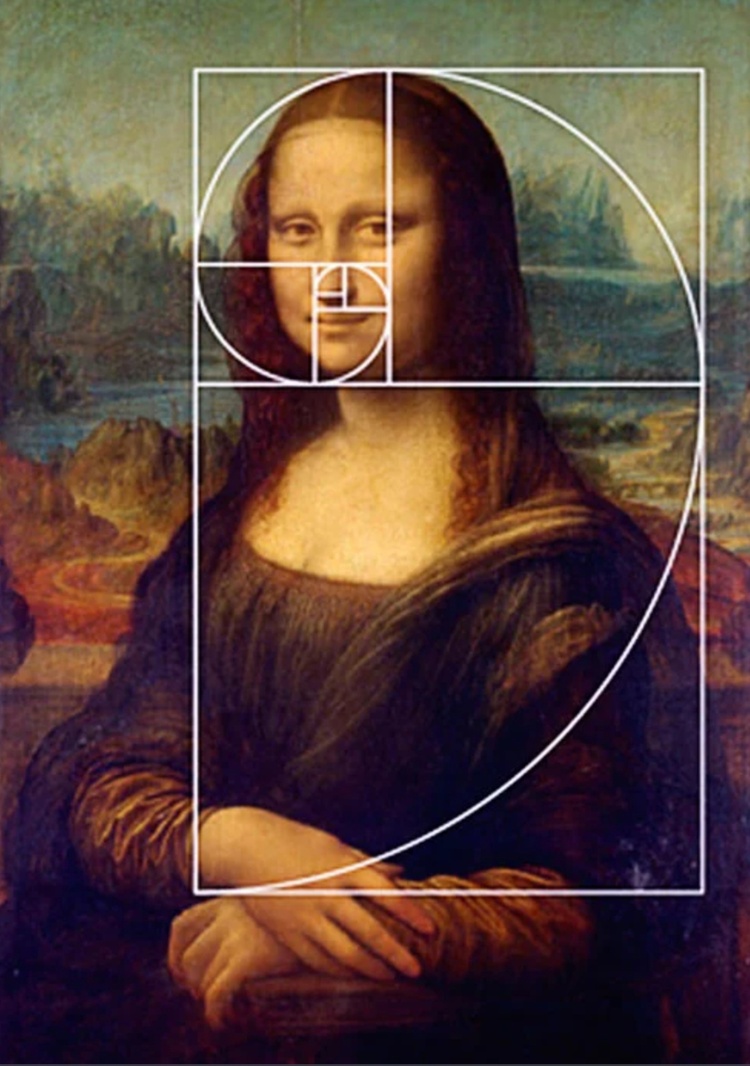

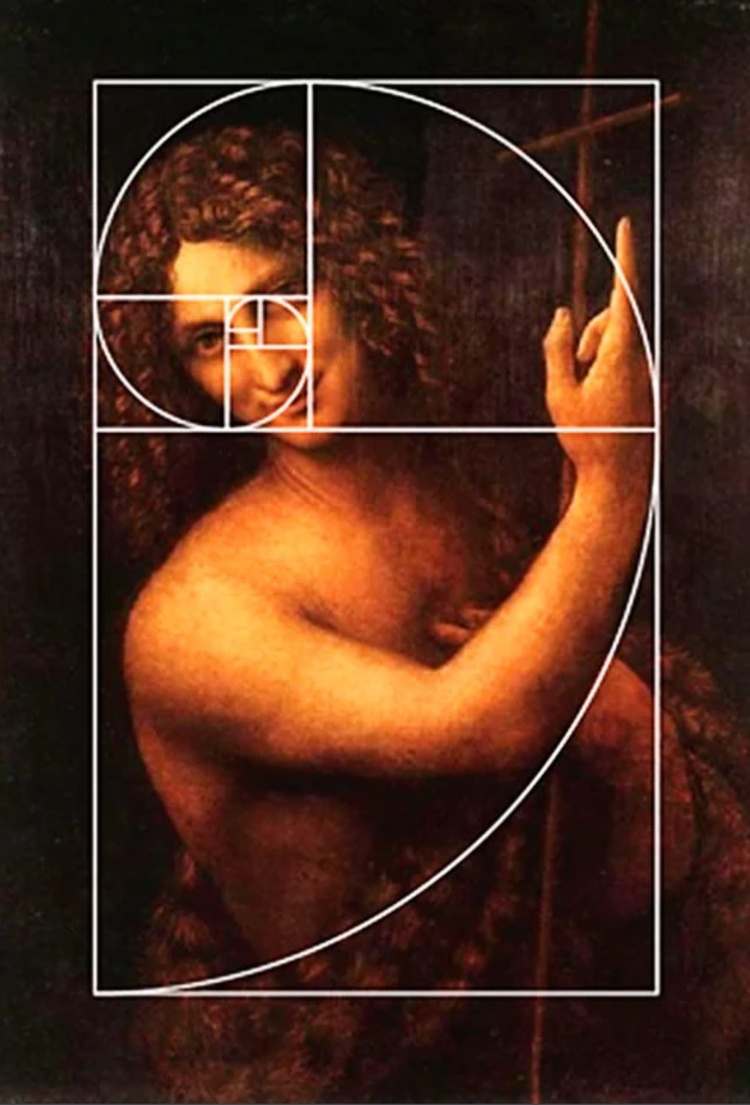

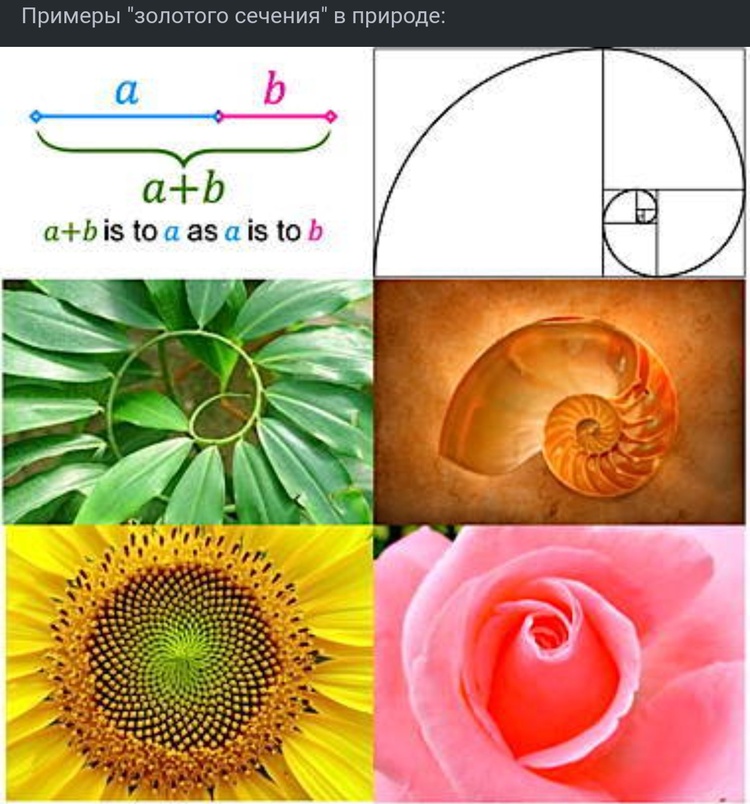

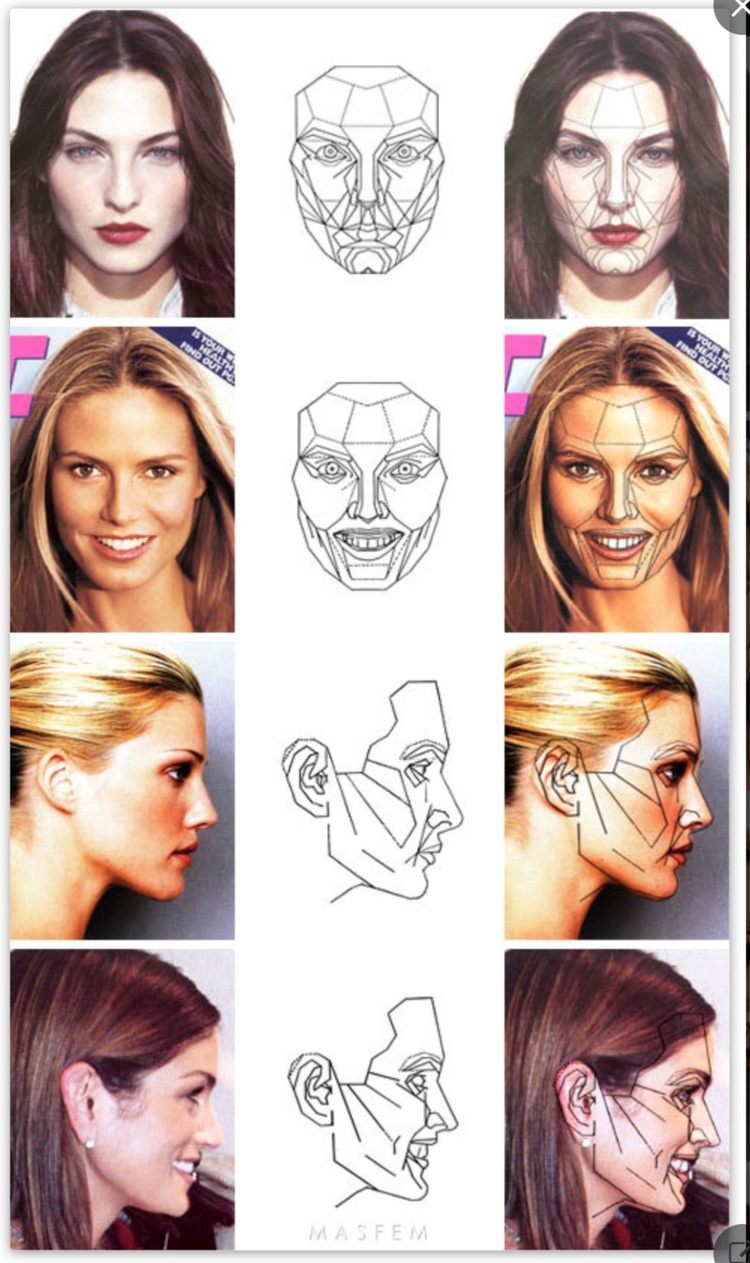

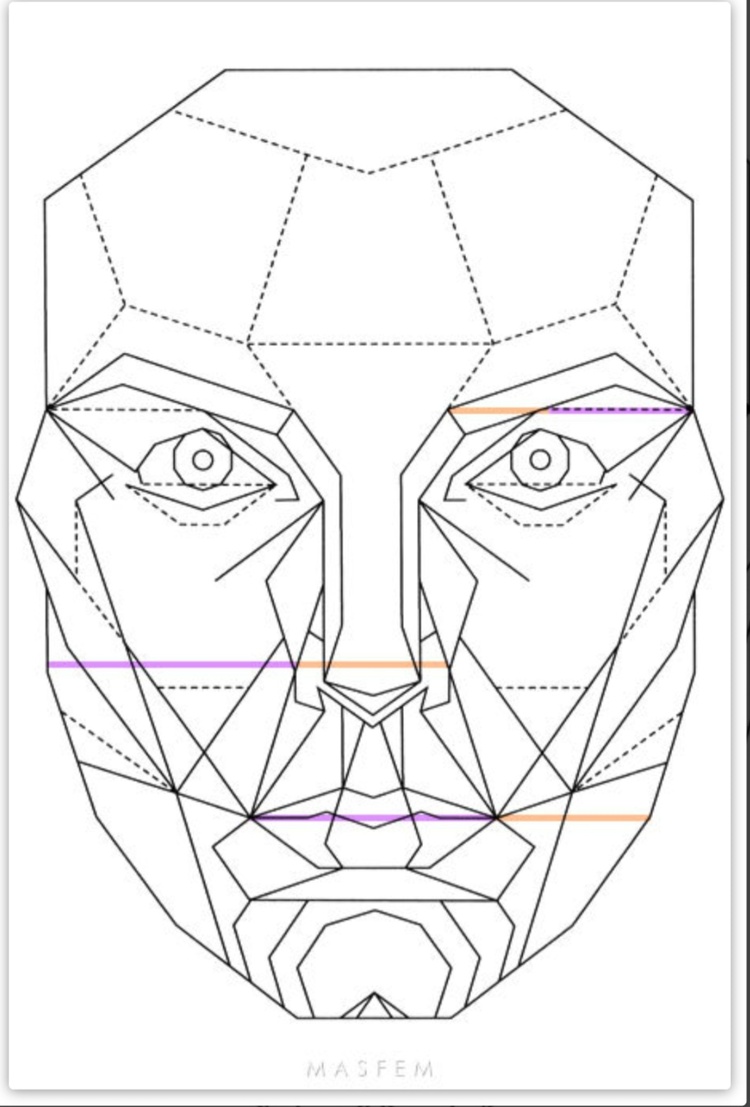

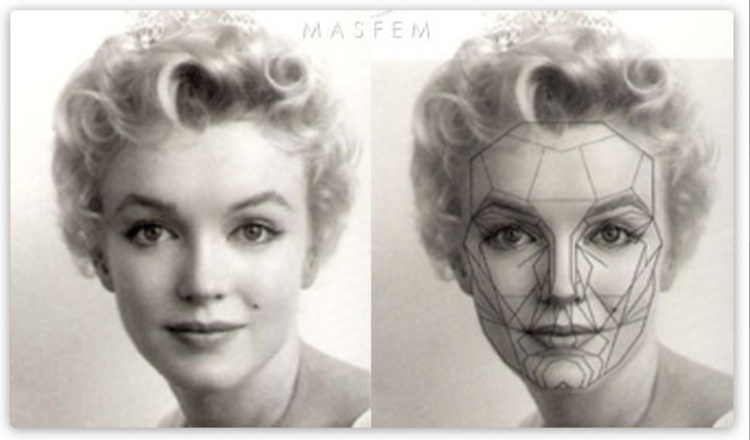

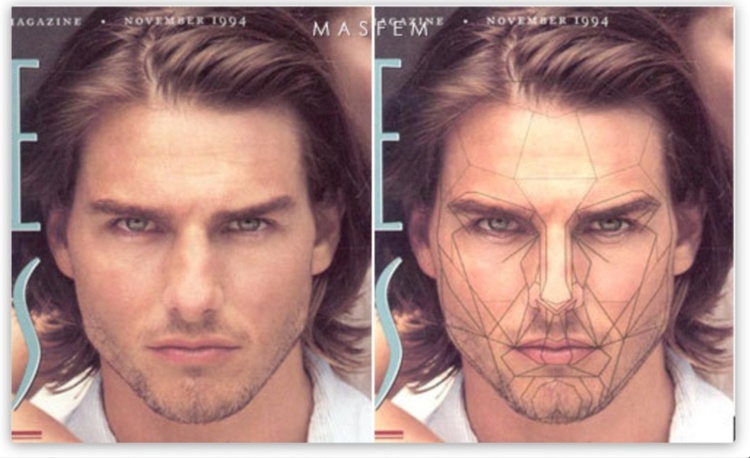

Гармония и хаос. Каноны безобразного В разные времена появились целые учения об «эстетическом идеале красоты». Есть даже математическая формула «золотого сечения», которая объясняет «пропорции красоты», вот только до сих пор не вполне понятно, как наш глаз определяет, что красиво, а что безобразно.

Давайте разбираться. С психологической точки зрения имеет смысл разделить художественное изображение безобразного и его восприятие. И еще важно понимать, что уродство может быть как категорией эстетической, так и моральной. Моральными уродами, как всем нам известно, могут быть вполне привлекательные внешне люди. И даже очень красивые. Авт. Привет, друзья! Кстати, такой контраст давно используется писателями и киношниками, создавшими целую плеяду «ослепительно красивых мерзавцев», наподобие классического Дориана Грея. ПРИТЯЖЕНИЕ МОНСТРА Часто, когда говорят, что человека «привлекает» безобразное, как правило имеют в виду, что его привлекает художественное изображение безобразного. Целые киножанры доставляют зрителям удовольствие исключительно за счет того, что демонстрируют на экране кровавые ужасы или безобразных монстров. И вот тут начинает проявляться та самая «сила искусства», которая позволяет получать эстетическое удовольствие от изображения самых непрезентабельных сторон жизни. С психологической точки зрения удовольствие заключается в том, что зрители имеют возможность сопереживать героям подобных приключений, идентифицировать себя с ними, соучаствовать в их похождениях, получать адреналин и эмоциональную разрядку и при этом находиться в полной безопасности! ЭРОС И ТАНАТОС У безобразного множество психологических «подтекстов», связанных с тем, что на символическом уровне оно обозначает разрушение и смерть. Это отправляет нас к самому загадочному психоаналитическому понятию – танатосу («инстинкту смерти»), который присутствует в человеке вместе с эросом («инстинктом жизни»). Большая часть загадочности танатоса состоит в том, что никто из классиков психоанализа, начиная с самого (Авт. Фрейда), «позаимствовавшего» это понятие у Сабины Шпильрейн, ставшая фундаментом для всех дальнейших исследований влечения к смерти." Именно этой, российского происхождения женщине обязаны Юнг наполовину и Фрейд на 100 процентов всеми своми теориями. Сабина Николаевна (Шейва Нафтульевна) Шпильрейн (в замужестве Шефтель, затем Шпильрейн-Шефтель; 25 октября (7 ноября) 1885, Ростов-на-Дону — 11 или 12 августа 1942, там же) — российский и советский психоаналитик и педолог была «забытым пионером психоанализа». В своей диссертации она впервые ставит вопрос о влечении к смерти и связывает его с проблемой мазохизма. Авт. Так вот, где собака зарыта! Она находит истоки мазохизма именно в первичном, лежащем в основании человеческого бытия, влечении к смерти, которое может быть представлено как «мы-опыт», противоположное «я-опыту», а значит — нацеленное на разрушение собственного Я человека. В то же время, распад личности и регрессия к «мы-опыту» может приносить и позитивные плоды, поскольку является источником социального прогресса, творческих сил и культурного развития. Она заключает, что деструкция собственного Я является причиной развития новых социальных форм. В распаде мы всегда можем найти основания для творческого становления. Авт. Это утешает!? Клиническая проблема, поставленная Шпильрейн, состоит в том, что на практике мы не можем разнести сексуальное влечение и влечение к смерти, они всегда являются сообща. В одной из своих ключевых работ «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) Зигмунд Фрейд говорит: «В одной богатой содержанием и мыслями работе Сабина Шпильрейн предвосхитила значительную часть этих рассуждений. Она обозначает садистический компонент сексуального влечения как „деструктивное“ влечение». Таким образом, Фрейд полагал, что сексуальное влечение и влечение к смерти работают согласно одному и тому же принципу удовольствия, поэтому их нельзя представлять как противоположные или противонаправленные. Как сексуальное взаимодействие, так и деструкция приносят разрядку влечений и, таким образом, связаны с удовольствием, в отличие от принципа навязчивого повторения, который располагается по ту сторону принципа удовольствия. Авт. Ещё привет ягнятам! Фрейд попробовал озвучить то, что испокон веку было известно поэтам: смерть, как одно из двух, наряду с рождением, основных чудес, всегда обладала удивительной притягательностью. И корни этой притягательности уходят глубоко в историю человечества. РАЗНООБРАЗИЕ БЕЗОБРАЗИЯ Не секрет, что то, что теперь считается безобразным, далеко не всегда так воспринималось. Авт. И наоборот! Стоит только выйти за рамки современной европейской культуры или обратиться к ее истории, как сразу же один за другим начинают рушиться «общепринятые» каноны красоты. Взять для примера хотя бы представителей всевозможных традиционных африканских культур, которые чего только не выделывают со своими телами и телами своих женщин, начиная от вмонтирования всевозможных предметов и нанесения различными способами изображений и заканчивая сознательной трансформацией конечностей и формы черепа. Не берусь с уверенностью говорить, что их уровень понимания того, что такое «красиво» и «некрасиво», поднимается до высот европейской эстетики, но шансов выйти замуж у подобающим образом не изуродованной барышни нет практически никаких. Некрасиво! Понятное дело, что все это украшательство в традиционных культурах связано прежде всего с архаической системой верований и ритуалов. Однако злая ирония истории заключается в том, что сегодня с ними солидарны миллионы татуированных, проткнутых и «художественно изрезанных» европейцев, которые на полном серьезе подводят под эти трансформации философскую, моральную и эстетическую базу. Авт. Узнаёте себя? ВКЛАД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ Даже если не очень глубоко погружаться в европейскую историю, то мы столкнемся с вещами не менее удивительными. Дело в том, что в религиозном сознании смерть и связанное с ней тление тела обладали не только «пугающим» и «назидательным» свойством, но и являлись предметом поклонения и культа. Кстати, именно в эпоху Средневековья возникла целая эстетика умерщвления человека. Казнь отступника от веры приобрела особую эстетическую ценность – казнить нужно было красиво! И народ массово ходил любоваться на многочасовые мучения жертвы. Авт. Очень похоже на то, как ягнята смакуют ДТП, пожары и утоплеников на Хомяке! Сублимация отсутствия либидо, господа? МУМИФИЦИРОВАННАЯ КРАСОТА За безобразным всегда стоят жизненные реалии и «законы мироустройства». Просто потому, что теперешняя семнадцатилетняя красавица останется таковой даже при самых оптимистичных прогнозах еще пару десятков лет. А дальше нам и ей невольно придется прятаться перед напором морщин за тем, что «у каждого возраста – своя красота», то есть призывать на помощь женской самооценке принцип относительности красоты. Или пытаться красоту «законсервировать» в первозданном виде с помощью достижений современной хирургии. Но вот в чем загвоздка – сам факт «консервации» все больше напоминает окружающим о возрасте дамы и ее неминуемой смертности. Происходит это потому, что относительная неизменность облика присуща в нашем мире только неодушевленным, то есть мертвым предметам. Так что процесс «омоложения» в какой-то момент все больше становится похож на «бальзамирование», причем в первозданном значении этого слова. Сохраняя неизменной внешнюю оболочку (омертвляя ее), мы тем самым лишаем человека жизненности и живости его внешнего облика. Недаром лица большинства престарелых «подтянутых» красавиц напоминают собственные посмертные маски. БЕЗОБРАЗИЕ И ПАТОЛОГИЯ Если человеку нравится самому множить безобразие, то тут стоит убедиться, что это стремление не говорит о формирующейся психической патологии. Заболевание может проявляться в стремлении к агрессии и разрушению – вплоть до получения садистического наслаждения от издевательства над животными при психопатиях. Другая грань – извращенности самовосприятия, когда чаще девочка, реже – мальчик начинает воспринимать свое тело как ужасное и некрасивое без всяких объективных на то оснований или считать, что какая-то часть тела настолько уродлива, что ее нужно обязательно «подправить». Сюда же можно отнести и модную сегодня «нервную анорексию», в основе которой лежит трудно преодолеваемая убежденность в том, что «я – толстая». Само по себе слово «безобразное» означает «отсутствие образа», то есть нечто хаотичное и бесформенное: если исходить из буквального значения слова, то наша жизнь, с все нарастающей ее неопределенностью и бесформенностью, становится все более и более безобразной." Продолжу. | |

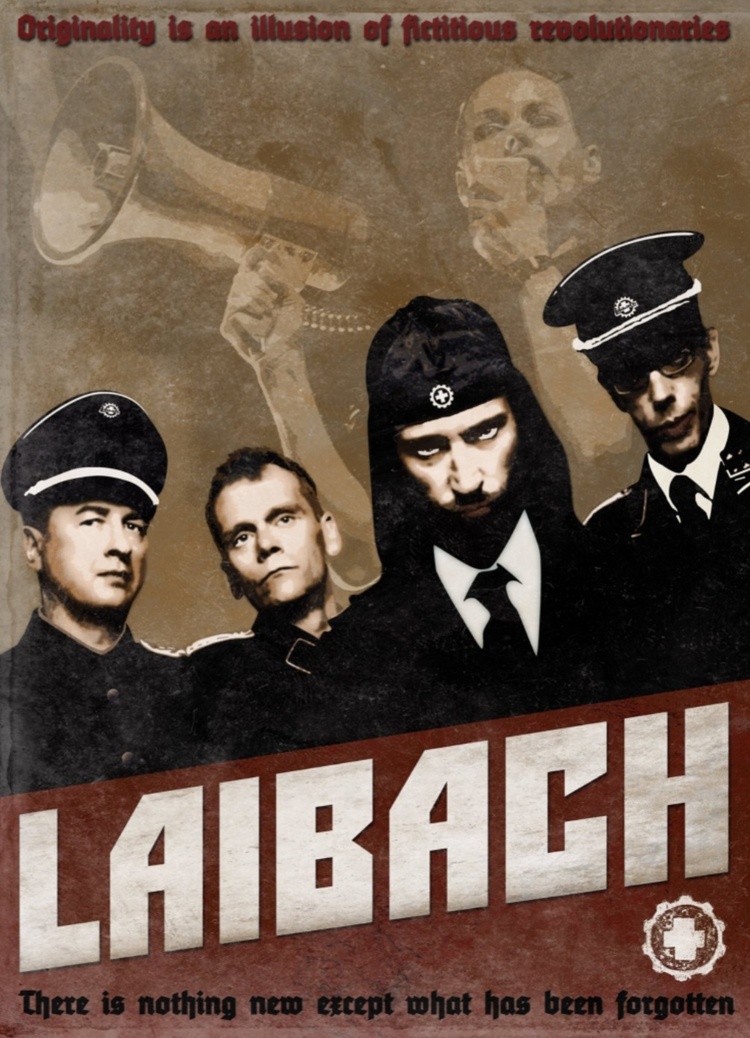

Гармония и хаос. А теперь вернёмся к нашим баранам. Я имею в виду клип группы Лайбах. А вы о ком подумали? Напрягся и досмотрел до конца.

Смотрел в общественном месте, поэтому звук был на 50%. Музыкальный ряд ритмичен, но крайне плосковат. Собственно, то что я назвал раньше вокалом, ничего общего с ним не имеет. Речитатив брутален, хорошо титры были на английском. Видеоряд, как я уже писал, крайне уродлив в эстетическом смысле, но технически совершенен в плане образов. Правда, современные достижения компьютерной графики дают куда бОльшие эффекты. Художнику удалось создать апокалиптическую атмосферу тоталитарного государства и образ насилия над личностью. Вне сомнения, работа хорошая. Наверное, к такому тексту это был правильный подход. Ставлю "5". Но… Когда я смотрю такие вещи у меня возникает один вопрос: "зачем" эти революционные потуги? Шокировать? И не такое видели.

Удивить? Тоже самое. Пощекотать нервы? Да, ладно, господа хорошие! Адреналин? Смешно. Так к чему выпендрёж? Не оригинально, не интересно, с точки зрения музыки – полный "0"! Гармонии, мелодии, эстетика – нет и в помине! Какофония? Даже здесь не дотянули! Так ЗАЧЕМ?!!!

И КАК ЭТО МОЖЕТ НРАВИТЬСЯ НОРМАЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ?! А может, простите моё допущение, что- то с человеком? Я уже давно живу на этом свете и заметил, что огромное значение в мировоззрении имеет кровь. Какая у Вас кровь? Не в смысле группы, а в смысле национальности, этноса, принадлежности к той или иной народности. Вот славяне, например, в силу вековых религиозных и культурных традиций очень отличаются от других, в частности представителей семитских народностей. При всём моём восхищении правополушарными! Хотя, конечно, как в любом правиле, есть исключения. Удивительно, но все или почти все ереси, особенно в искусстве, зародились именно в России, но от не русских. Вспомним Малевича( якобы поляк), Шагала, Кандинского, Сутина, Стравинского и многих других. Что это за земля, генерирующая "ноу хавов" для самоуничтожения. Это я ещё не перечислил десятки фамилий людей, стоящих у кормила ( кормушек) революций в России. Откуда этот извращённый менталитет? Не передаётся ли он с книгами, подобными "Шулхан Арух," генетически? Да, мы полиэтнический народ, особенно с насильственным вливанием кавказской и азиатской крови. Мы уже давно потеряли свою национальную идентичность. Чем это грозит? Полной дегенерацией! Да, потому что все другие, кроме славян, закоренелые прагматики и материалисты. А может это и хорошо? Конечно, хорошо! Застроим все человейниками, заселим сапиенсов с психикой кочевника и абрека, и вымрем как народ. Вы спросите: а где она русская культура? Нет или почти нет её! Догорают последние угольки. А сейчас ещё всем миром Запад своим извращённым сатанизмом навалился, чтобы окончательно нас уничтожить. Ещё Бжезинский говорил, чтобы убить русских, надо убить православие. Пророки предсказали, что Россия возродится и окрепнет. Хочется в это верить. Но только верить, потому что факты говорят обратное. Более того, этого не произойдёт до тех пор пока наша культура не поменяет вектор движения. Пока нас будут восторгать огульно поделки западных артистов, художников и пр. Пока будут эрнсты и швидкие. Бесспорно, там есть чем восхищаться у них за бугром: классики, гении и просто таланты. Их искусство не знает границ. Но, в основном, это низкосортная мутная подделка, маскирующаяся под новаторство. Чем меня обогатил этот клип? Вопрос риторический. Чем может "обогатить" свежее дерьмо на мостовой? К слову, разглядывая хорошую картину, зритель даже из-за определённых, в некотором смысле запрограммированных хорошим художником, перемещениям взгляда по композиции, уже получает сначала чувственное, а потом и эстетическое удовольствие. Классический пример: картина Сурикова "Боярыня Морозова". На эту тему масса исследований. Среди цветовых и смысловых эффектов – эффект движения. Искусствоведы утверждают, что это единственный верный. Возьму на себя смелость заявить ещё о двух- трех композиционных формулах уходящего поступательного движения. Проверено в театре. А что мы видим в этом клипе? Гримасы пластилиновых человекоподобных под невнятный, но сочный речитатив. Композиционно плоско, либо "кабинет" в перспективе, отдельные крупняки создают видимость монтажа. Режиссёрски клип не выстроен, примитивно линеен. Приеду домой,наберу воздуха и посмотрю ещё раз с полным звуком. Правда, придётся подождать пока мои уйдут, иначе психушку вызовут. Шутка. Поделюсь. Посмотрел и другие клипы этой группы. Я не поклонник югославо- словенской музыки, и никогда им не был. Всегда считал, что все попытки местных ( бывших в соцлагере) групп были суррогатами западных открытий. Тем более стиль "индастриал", кроме примитивных ритмов и, повторюсь, брутальности не оригинален. Другие клипы и песни даже больше понравились. Например, " Rossiya" ( развесистая клюва), "Yisra'EL", " Koran", "We are milli". Смущает и заигрывание с неонацистской символикой.

И ещё, посмотрите на эти лица. Какая там гармония и золотое сечение?! Правый очень похож на генерала –предателя Власова, второй слева просто дебил с садисткими наклонностями. Лидер, второй справа явно с демоническими склонностями. Крайний слева – самовлюблённый эксгибиционист, на пальчики правой руки обратите внимание. Как говорил dimarik про разные фломастеры, я не навязываю своего мнения, но Вы, уважаемый slvk, просили поделиться своими словами от увиденного клипа. Вот и делюсь. | |

Спасибо, я вас читаю. Но темы ваши слишком глубоки для ответа в нескольких предложениях. Но, по современным меркам, тролль вы зачётный, высшего, так сказать, уровня! Преклоняюс... | |

Как приятно пребывать в компании высококультурных, уважаемых и уважительных коллег. (Без тени иронии). С уважением В.К. | |

Большущее спасибо, Сергей Иванович и поклон Автору! Читал и ностальгически вспоминал детские годы, сказки любимого Виталия Валентиновича "Хвосты" и "Кто чем поёт". | |

Спасибо Вам, Виктор Константинович, что напомнили про Бианки. "Лесная газета", "Лис и мышонок", "Первая охота"... "Как муравьишка домой спешил" знаю и сегодня наизусть, эту пластинку в детстве крутил до дыр. Это была эпоха!!! А Чарушин – писатель и прекрасный иллюстратор! А Гаршин! "Сказка о жабе и розе", "Сигнал","Лягушка– путешественница"... С последним произведением произошёл смешной случай. В дремучем году Брежневского застоя, жена работала на "Спокойной ночи, малыши". Леонид Ильич поехал по странам дальнего Востока. Катался долго. Вьетнам, Лаос, КНДР и ещё какие- то. И вот Лапин ( председатель ГОСТЕЛЕРАДИО), увидев в программе на вечер "Спокушки" с мультфильмом "Лягушка– путешественница", запретил передачу и ещё устроил редакции разнос и лишил премии. Пришлось идти на повтор. Но её всё же показали чуть позже и к Л.Ильичу крепко "приклеилось" это погоняло. А Пришвин, а немного позже Волков с "Волшебником"! А какие художники! Бисти! Васнецов! А.Елисеев! Конашевич! Какой мир! Как красиво мы жили! Каждая новая книжка – большая радость! Спасибо ещё раз! | |

Спасибо взаимное и Вам, Сергей Иванович, за развитие воспоминаний о Творцах, расцветавших (не уверен, что термин уместен) наше не очень сытое детство. Чуть продолжу: В.Г. Сутеев, с его "Стрела улетает в сказку", "Кто сказал мяу" и многие-многие другие... . | |

хочу посоветоваться. Давно мечтал вспомнить институтский курс по стилям, начиная от архитектуры, одежды, мебели и кончая историческими анекдотами. | |

Интересно. А типографские шрифты к стилям относятся? | |